Наш ответ братьям Гримм: самые известные собиратели русского фольклора

Профессия этнографа и фольклориста тесно связана с историей, культурой и бытом нации. Многие её представители посвятили всю свою жизнь служению великой цели – формированию наиболее полного образа о народе, его традициях и обычаях, верованиях и взглядах на мир.

Фольклор – это не только собрание литературных свидетельств древних времён, это – своего рода код нации. Он хранит в себе множество тайн и их разгадок, мысли и чаяния целых поколений, характер и настроение эпохи. Следующие пять выдающихся исследователей сделали всё возможное, чтобы сохранить память народа для будущих поколений и донести до них сказки и предания давно минувших дней.

1. Владимир Даль

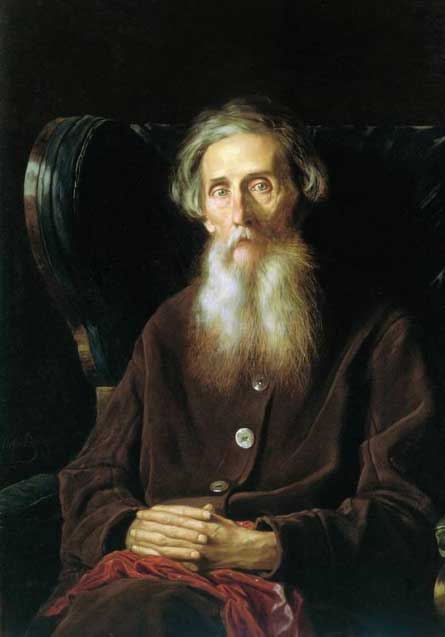

Портрет писателя В.И. Даля, Василий Перов

Владимир Иванович Даль – один из самых известных собирателей фольклора и создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Будучи подростком, Даль имел довольно широкий круг интересов и всегда ощущал в себе тягу к знаниям. Больше всего его интересовали слова, которых он прежде не слышал. И в детстве, и в юношестве будущего исследователя поражало разнообразие значений и прочтений одной и той же единицы речи нашего языка.

Наравне с семантикой интересовали Даля и произведения народного творчества. Он считал, что русский язык живёт именно в народе, и что научиться ему в столичных кругах совершенно невозможно. Поэтому большую часть своей жизни он посвятил собиранию сказок, пословиц и поговорок разных народностей, путешествуя по Российской Империи.

Увлечение культурными и речевыми особенностями подтолкнуло его заняться литературным творчеством. Медик по образованию и фольклорист по призванию, Владимир Даль, работая в одном из госпиталей Санкт-Петербурга, выпустил свой собственный сборник стилизованных на народный манер сказок. Этот сборник за оригинальность подачи и содержания оценил сам А.С. Пушкин.

А трудом всей жизни великого этнографа стал составленный им толковый словарь. Владимир Иванович не претендовал на звание языковеда или филолога, главными для него в работе был сам процесс получения знания, общение с народом, знакомство с его бытом, обычаями и через это – своими корнями.

2. Александр Афанасьев

Именно Александр Николаевич Афанасьев подарил нам «Курочку Рябу», «Репку» и «Колобка». По всей Российской Империи он собирал легенды, сказки и предания, чтобы сохранить их для потомков.

Афанасьев с детства любил литературу и страстно увлекался культурой и историей своей родины. Много лет он проработал в Главном государственном архиве, написал и выпустил ряд статей об истории отечественной литературы, а также посвятил почти всю жизнь своему главному увлечению – собиранию фольклора.

Александр Николаевич был частым гостем одного из самых известных блошиных рынков Москвы – Сухаревского. Там он находил и скупал для своей библиотеки ценные старинные книги. Именно эти редкие рукописи и помогали ему получать знания о преданиях и сказаниях славян, а также неизменно вдохновляли его на новые литературные подвиги.

Его сборники русского народного творчества до сих пор являются предметом гордости всех ценителей русской культуры и литературы в частности. Больше всего внимания автор уделял сказкам. Венцом его карьеры стали несколько томов сборников «Русских народных сказок».

3. Дмитрий Садовников

Будущий известный этнограф и фольклорист очень рано научился читать. Книги в отцовской библиотеке вдохновили его на написание собственных стихов. И вскоре стихи гимназиста Садовникова начали печатать в литературных журналах.

Однако самым большим увлечением начинающего поэта были произведения народного творчества. Юноша мечтал собрать в одной книге весь фольклор волжского региона. Уже в зрелом возрасте Садовников начал претворять свою мечту в жизнь, путешествуя вдоль Волги и записывая самые интересные работы устного народного творчества.

Впоследствии ему удалось собрать самый полный и точный сборник загадок – «Загадки русского народа». Благодаря этому сборнику до нас дошло множество интересных загадок, а с ними народная мудрость и опыт. Продолжая развивать собственный творческий потенциал, Садовников совместил два своих увлечения – поэзию и фольклор – в одно. Именно он стал автором стихов к песне «Из-за острова на стрежень», которую многие до сих пор считают народным, а не авторским произведением.

Совсем недавно в издательстве «Архипелаг» вышла новая книга – «Русские народные загадки в картинках». Художница Зина Сурова проиллюстрировала в ней самые яркие и интересные загадки, пришедшие «из народа», в их числе есть и те, что собрал Дмитрий Николаевич Садовников. Уже сейчас удивительную книгу-игру можно приобрести на сайте издательства.

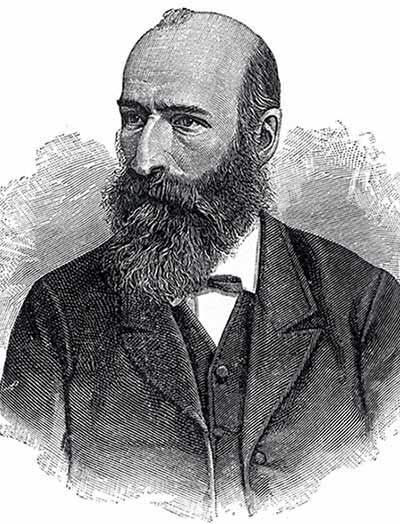

4. Иван Худяков

Иван Александрович Худяков – одна из самых ярких и самых быстро закатившихся звёзд отечественной фольклористики. Трагическая судьба этого человека только увеличивает ценность его вклада.

Худякову посчастливилось найти свою стезю. Ею стала фольклористика. Уже в университете юноша проявлял горячий интерес к этой сфере, и в восемнадцать лет он опубликовал свою первую книгу – «Великорусские сказки». Вскоре за ними в свет вышла и вторая книга с собранным им фольклором – «Великорусские загадки».

Ивана Александровича интересовало не только творчество народа, но и его судьба. Материал для своих работ он собирал непосредственно у носителей – простых крестьян. В процессе Худяков, глубоко проникшись тяготами народа, решил создать учебник, по которому на примере народных пословиц и поговорок крестьянские дети могли бы обучаться грамоте. К сожалению, жёсткая цензура того времени не позволила осуществиться мечте автора – и учебник так и не вышел в свет. Позднее канул в безвестность и сам Худяков – увлечение революционными идеями привело его к ссылке и скорой гибели. Иван Александрович скончался в возрасте тридцати четырёх лет.

5. Владимир Пропп

Советский филолог и исследователь фольклора Владимир Яковлевич Пропп стал одним из первых учёных, задумавшихся об алгоритме появления определённых сюжетов в произведениях народного творчества.

С самого детства русская няня поволжского немца Владимира Проппа окружала его фольклором, напевая русские народные песни. В студенческие годы юноша проявил не малый интерес к русской словесности. Будущий известнейший фольклорист даже несколько лет преподавал русский язык и литературу в учебных заведениях Санкт-Петербурга. Примерно в то же время в нём проснулась любовь к русским народным сказкам.

За свою жизнь Владимир Яковлевич собрал огромное количество произведений народного творчества и написал несколько серьёзных монографий по фольклористике. Он исследовал не только структуру сказок, но и их корни. Его одинаково интересовали, как закономерности появления одних и тех же сюжетных ходов и схожих образов, так и взаимосвязь происходящего в сказках и событий реальной жизни. Пропп объяснял действия героев и повороты сюжета славянской мифологией и обрядами инициаций. Он также занимался собиранием былин, изучением героического эпоса и историей возникновения различных сельскохозяйственных праздников.

Слайд 1

Собиратели русских народных сказок

Слайд 2

Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев А. Н. Афанасьев (11 июля 1826 — 23 сентября1871) — выдающийся русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед. Родился в городе Богучаре Воронежской губернии, где отец его, человек очень умный и высоко ценивший образование, служил уездным стряпчим. Образование получил в Воронежской гимназии и Московском университете, где учился на юридическом факультете, в котором проникся интересом к изучению старины, и прежде всего древнерусского быта. Заинтересовавшись народным бытом, молодой ученый не мог пройти и мимо устного творчества, в том числе сказок.

Слайд 3

Афанасьев А.Н. провел огромную работу по сбору и систематизации русских сказок, которые были объединены в сборник «Народные русские сказки» и в течение 1855—1863 гг. изданы в восьми выпусках. Тексты сказок ученый извлек из архива Русского географического общества и вместе с этими текстами опубликовал записи сказок другого выдающегося деятеля русской культуры — В. И. Даля. В своём сборнике Афанасьев систематизировал объёмный материал русских сказочных сюжетов первой половины XIX века, снабдив их обширным научным комментарием. Система, принятая Афанасьевым, является первой попыткой классификации сказок вообще.

Слайд 4

В сборник включены более 600 сказок со всех уголков России. До сих пор это самый большой сборник сказок. Всего данная книга выдержала более двадцати пяти изданий . Среди прочих сказок, включенных в сборник, особое место занимают всеми любимые «Колобок», «Репка», «Теремок», «Морозко», «Гуси – лебеди», «По щучьему велению» и т.д., которые стали известны благодаря усилиям А.Н. Афанасьева, и которые по праву можно назвать бесчисленными сказочными богатствами.

Слайд 5

В.И. Даль ─ известный лексиограф. Родился 10 ноября 1801г. в Екатеринославской губернии в городе Луганске (отсюда псевдоним Даля: Казак Луганский). Отец был датчанин, многосторонне образованный, лингвист (знал даже древнегреческий язык), богослов и медик; мать немка, дочь Фрейтаг, переводившей на русский язык Геснера и Ифланда. Отец Даля принял русское подданство и вообще был горячим русским патриотом. Даль был многогранной личностью. Он был выдающимся лексикографом, фольклористом и этнографом. Он разбирался в земледелии, в торговле, морском и инженерном деле, гомеопатии, коневодстве, рыболовстве, строительстве кораблей, домов и мостов. Он прекрасно пел и играл на многих музыкальных инструментах, был хорошим хирургом, высокопоставленным чиновником и академиком, одним из учредителей и деятельных членов Русского географического общества. Даль Владимир Иванович

Слайд 6

Владимир Иванович Даль – создатель знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка и автор замечательных сказок для детей. Он был также ценителем и собирателем русского народного творчества. Именно он собрал и записал известные всем пословицы «Без труда не вынешь рыбку из пруда», «Волка бояться – в лес не ходить». Прославили его как литератора «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый», опубликованные в 1832 году.

Слайд 7

Константин Дмитриевич Ушинский (1824—1870) является основоположником русской педагогики, в частности дошкольной педагогики. В основу своей педагогической системы он положил идею народности воспитания, считая, что дети с самого раннего возраста должны усваивать элементы народной культуры, овладевать родным языком, знакомиться с произведениями устного народного творчества. По словам К.Д. Ушинского, сказки — «первые и блестящие попытки русской народной педагогики», и никто не может состязаться с «педагогическим гением народа». Поэтому, он считал, что дети большему научатся читая интересные, но в то же время поучительные сказки и рассказы.

Слайд 8

Толстой Лев Николаевич — (1828—1910) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель. Сказки Льва Толстого рассчитаны на то, чтобы облегчить детям запоминание научного материала. Этому принципу подчинены многие произведения «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения». В 1872 г. он написал любимую всеми детьми сказку «Три медведя» для «Новой азбуки». Повествование ее предельно приближено к реалистическому рассказу: в ней нет традиционных для народных сказок зачина и концовки. События развертываются с первых фраз: «Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику».

Слайд 9

Алексей Николаевич Толстой родился 10 января (29 декабря) 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии. Удивительный и талантливый писатель, который написал много произведений разного направления, но нам он известен как писатель подаривший прекрасные сказки для детей . Создавая свои сказочные шедевры, Толстой не смог обойти стороной русские народные сказки. Удивительный народный фольклор подсказывал автору как лучше всего донести до слушателя идею и глубокий смысл каждой детской сказки. Толстой от своего имени обработал и переписал некоторые волшебные народные сказки и сказки о животных.

Слайд 10

Процесс переделки народных сказок был очень тяжёлым и трудоёмким, требовавший определённого писательского таланта. Алексей Толстой отбирал самые интересные и популярные сказки, которые были изложены в очень красивой народной форме и написанные великолепным народным языком и разбавлял их некоторой классической литературностью. В его обработке нам известны такие сказки, как «Иван Царевич и серый волк», «Волк и козлята», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и много других сказок.

Слайд 11

При написании работы использованы материалы следующих интернет ресурсов: http://narodstory.net www.hobbitaniya.ru http://ru.wikipedia.org images.yandex.ru

Сказки стали у нас любимым жанром народного искусства. Они были распространены уже в древней Руси (см. об этом подр.: Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М., 1963. С. 25–26). Несмотря на то, что православная церковь, усматривая в них языческую ересь, боролась с ними на протяжении нескольких веков, она не могла прервать их распространения. В уже упомянутой книге читаем:

«В исторической и мемуарной литературе XVI–XVII вв. можно найти ряд упоминаний о сказке, доказывающих, что в эти века сказка была распространена среди различных слоёв населения. Царь Иван IV не мог заснуть без рассказов бахаря. В опочивальне его обычно ожидали три слепых старца, которые посменно рассказывали ему сказки и небылицы… Иностранные путешественники (Олеарий, Самуил Маскевич) с изумлением говорят о сказках, которыми, по их наблюдениям, в XVII в. русские забавлялись во время пиров» (там же. С. 28).

Мы не можем сказать, какими сказками русские забавлялись в допетровской России, поскольку в печатном виде русские сказки появились довольно поздно – в XVIII в. Составители их первых сборников видели в сказках лишь «вымышленный вздор», ценность которого они усматривали только в развлечении. С этой установкой они и отбирали сказки для своих сборников, давая им соответственные заголовки: «Весёлая старушка, забавница детей, рассказывающая старинные были и небыли» (1790), «Собрание простонародных русских сказок, служащих увеселением и забавою любителям простого слова» (1790–1796) и т. п.

Составителем первого из этих сборников был Пётр Тимофеев. Он писал: «Любезный читатель! Причина, побудившая меня собрать сии сказки, есть следующая: известно, что много находится таких людей, которые, ложась спать, любят заниматься слушанием или читаемых каких-либо важных сочинений, или рассказывания былей и небылиц, а без сего никак не могут уснуть. Почему я, желая услужить охотникам до вымышленных вздоров, постарался собрать столько, сколько мог упомнить, и сказать оные в свет» (Аникин В. П. Русская народная сказка. М., 1977. С.8).

Жанровый авторитет сказок в XIX веке был поднят на небывалую высоту А. С. Пушкиным. Известно, что от своей няни Арины Родионовны он записал семь сказок, три из которых были им использованы в его гениальных сказках – о царе Салтане, о попе и его работнике Балде и о мёртвой царевне. В этом же веке появились авторские сказки П. П. Ершова, С. Т. Аксакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и др.

Выдающимся собирателем русских сказок в XIX в. стал Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871). В 1846–1849 гг. он учился на юридическом факультете Московского университета, однако своё имя он прославил вовсе не как юрист, а как публикатор русских народных сказок. В 1855–1863 гг. он издал восемь сборников, которые составили основу русского сказочного фонда. Этот фонд существенно пополнился благодаря деятельности Ивана Александровича Худякова и Дмитрия Николаевича Садовникова. Первый издал «Великорусские сказки» в двух томах в 1860–1862 гг., а второй – «Сказки и предания Самарского края» в 1884 г.

Самой плодоносной в собирании русских сказок оказалась первая половина XX в. По предположению В. Я. Проппа, число опубликованных русских народных сказок за это время увеличилось примерно до 20 тысяч. Поистине подвижническую работу в сказочном деле выполнили Н. Е. Ончуков и Д. К. Зеленин, братья Б. М. и Ю. М. Соколовы, А. И. Никифоров и М. К. Азадовский, В. И. Сидельников и В. Ю. Крупинская, И. В. Карнаухова и Н. И. Рождественская, Т. М. Акимова и Н. И. Савушкина и мн. др.

Наука о сказках – сказковедение – входит в фольклористику.

Фольклористика – наука о народном творчестве, которое иначе называется фольклором. Вот что мы можем прочитать об этом у Н. И. Кравцова: «Народное устно-поэтическое творчество – творчество трудовых масс народа. Для его обозначения в науке употребляются чаще всего два термина: русский термин “народное устно-поэтическое творчество” (или “народное поэтическое творчество”) и английский – “фольклор”, введённый Вильямом Томсом в 1846 г. Термин “фольклор” состоит из двух слов: фольк (folk) “народ” и лор (lore) “знание”, “мудрость”; в переводе на русский язык он обозначает “народное знание”, “народную мудрость”» (Кравцов Н. И. Славянский фольклор. М., 1976. С. 5).

Существует множество фольклорных жанров. Так, Н. И. Кравцов включил в свой сборник песни, потешки, заклички, приговоры, прибаутки, небылицы, считалки, скороговорки, загадки, сказки, былины, былички, пословицы и поговорки, а В. П. Аникин – в свой сборник «Русский фольклор» (М., 1986) – песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья. К фольклорным жанрам также относят легенды и исторические предания.

Анонимное народное творчество составляет параллель авторскому творчеству. Одни фольклорные произведения связаны с религией (например, былички – это рассказы об языческих персонажах, а легенды – о христианских), а другие – с наукой (приметы), искусством (сказки, былины, народный театр, песни), нравственностью (пословицы), политикой (исторические предания) и т. д. Мы можем найти у анонимных авторов фольклорных произведений свою версию по существу всей духовной культуры. Её можно назвать народной духовной культурой. Частью этой культуры, как блестяще показал М. М. Бахтин, является смеховая народная культура.

М. М. Бахтин писал: «В фольклоре первобытных народов рядом с серьёзными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество (“ритуальный смех”), рядом с серьёзными мифами – мифы смеховые и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники-дублеры» (Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1990. С. 10).

Не все фольклорные жанры равноценны по своей значимости. Одно дело прибаутки, а другое, например, былины. Наибольшей значимостью обладают пословицы и сказки. Вот почему в области фольклористики сформировались особые научные дисциплины о них – паремиология и сказковедение.

В XIX в. сформировались две ведущих школы в сказковедении – мифологическая и миграционная. Представители первой сосредоточились на поиске мифологических корней у сказок, а представители второй – на миграции их сюжетов из одних стран в другие.

Зарождение мифологической школы в сказковедении связано в Европе с деятельностью братьев Гриммов – Якоба (1785–1863) и Вильгельма (1786–1859). В 1812–1822 гг. они издали три тома подлинных сказок немецкого народа. В 1835 г. Якоб Гримм опубликовал книгу «Немецкая мифология», где он обосновывает религиозное (мифологическое) происхождение сказки. На подобную точку зрения у нас стал Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897), которого можно считать основателем русского сказковедения.

Ф. И. Буслаев писал: «Как обломок доисторической старины, сказка содержит в себе древнейшие мифы, общие всем языкам индоевропейским, но эти мифы потеряли уже смысл в позднейших поколениях, обновлённых различными историческими влияниями, потому сказка относительно позднейшего образа мыслей стала нелепостью, складкой, а не былью. Но в отношении сравнительного изучения индоевропейских народностей она предлагает материал для исследования того, как каждый из родственных народов усвоил себе общее мифологическое достояние» (Буслаев Ф. И. Русская народная поэзия. СПб., 1861. С. 310).

А. Н. Афанасьев присоединился к мифологической школе в сказковедении. Его главный теоретический труд – «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) – навеян идеей происхождения сказки из мифа. Вот почему в любой сказке он стремился обнаружить обоготворение природы. Он писал: «Предметом её (сказки. – В. Д) повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворённой природы» (Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 123).

Основателем миграционной школы (или школы заимствования) в сказковедении стал немецкий санскритолог Теодор Бенфей (1809–1881). В 1859 г. он издал на немецком языке «Панчатантру» («Пятикнижие») – сборник индийских сказок, басен, притчей и т. п. В первом томе этого сборника Т.Бенфей излагает своё учение о миграции сюжетов из Индии не только в другие азиатские страны, но также в страны Африки, Америки и Европы. В числе этих сюжетов были и сказочные.

Идеи бенфеистов получили распространение в России. В той или иной мере они оказали влияние на А. Н. Пыпина, B. В. Стасова, Л. 3. Колмачевского и др. Мудрую позицию в споре между миграционистами и их противниками занял выдающийся филолог XIX в. Александр Николаевич Веселовский (1838–1906). Он советовал им заключить союз друг с другом.

«Усвоение пришлого сказочного материала, – писал А. Н. Веселовский, – немыслимо без известного предрасположения к нему в воспринимающей среде. Сходное притягивается сходным, хотя бы сходство было и неабсолютное. С этой точки зрения, в каждой сказке должно быть и своё, и чужое, теория заимствования подаёт руку теории самозарождения» (там же. C. 135).

Широкую известность в сказковедении у нас получили книги Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970) – «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русская сказка» (1984), а также «Русская народная сказка» (1963) Эрны Васильевны Померанцевой (1899–1980) и «Русская народная сказка» (1977) Владимира Прокопьевича Аникина (род. в 1924 г.). Позднее появились работы таких наших сказковедов, как С. Б. Адоньева, В. Е. Добровольская, Т. Г. Дмитриева, И. П. Черноусова и др.

Вот какое определение народной сказки сформулировал В. П. Аникин: «Сказки – это коллективно созданные и традиционно хранимые народом устные прозаические художественные повествования такого реального содержания, которое по необходимости требует использования приёмов неправдоподобного изображения реальности» (Аникин В. П. Русская народная сказка. М., 1977. С. 195).

Сказки имеют свою жанровую структуру. Стартовой площадкой здесь стала классификация сказок, выполненная

А. Н. Афанасьевым. Он выделил следующие сказочные жанры: 1) о животных; 2) о предметах, 3) о растениях; 4) волшебные; 5) былинные; 6) исторические сказания; 7) новеллистические или бытовые;

В XX в. наше сказковедение пошло по пути сокращения числа сказочных жанров. Так, В. Я. Пропп, убрал из них былины, исторические сказания, былички и др. «Таким образом, – читаем в его последней книге, – получается всего четыре крупных разряда – о животных, волшебные, новеллистические, кумулятивные (или цепевидные типа “Колобок”. – В. Д.)» (Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 59).

Четыре сказочных жанра выделила и Э. В. Померанцева. Она писала: «Поскольку мы не имеем полностью удовлетворяющей нас классификации, то, оставляя в стороне докучные сказки и небылицы, являющиеся пародией на традиционную сказку и стоящие несколько особняком в фольклорной прозе, можно выделить четыре основные группы сказок: сказки о животных, волшебные сказки, авантюрные и бытовые. В каждый из этих видов входит довольно разнокачественный материал. К волшебным сказкам, например, при такой системе классификации должны быть отнесены легендарные и богатырские сказки, к авантюрным – так называемые исторические и часть новеллистических сказок, к бытовым – сатирические сказки и анекдоты и т. д. Предложенная нами классификация, конечно, не исчерпывает всех видов сказки и не претендует на то, чтобы считаться окончательной» [Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М., 1963. С. 24).

В своей книге «Русская народная сказка» В. П. Аникин поделил сказки всего на три жанра – о животных, волшебные и бытовые. Если мы изменим эту последовательность на волшебные, о животных и бытовые, то можем увидеть, что в основе этой классификации по существу лежит единственный критерий – степень отдалённости сказки от реального мира. Исходя из этого критерия, мы увидим, что волшебные сказки отдалены от реального мира в максимальной степени, а бытовые – в минимальной. Промежуточное положение между ними занимают сказки о животных. Несмотря на то, что в качестве их персонажей выступают животные, за этими персонажами, как правило, легко угадываются люди.

Русские волшебные сказки, сказки о животных и бытовые сказки вносят свой вклад в сказочную картину мира, созданную русским народом. Опираясь на них, я пытаюсь в своей книге в самых общих чертах обрисовать эту картину мира.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Презентация на тему:

Собиратели русских

народных сказок

Учитель начальных классов: Баранова М.С.

Алекса́ндр Никола́евич Афана́сьев

А. Н. Афанасьев (11 июля 1826 — 23 сентября1871) — выдающийся русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед.

- Родился в городе Богучаре Воронежской губернии, где отец его, человек очень умный и высоко ценивший образование, служил уездным стряпчим. Образование получил в Воронежской гимназии и Московском университете, где учился на юридическом факультете, в котором проникся интересом к изучению старины, и прежде всего древнерусского быта.

- Заинтересовавшись народным бытом, молодой ученый не мог пройти и мимо устного творчества, в том числе сказок.

Афанасьев А.Н. провел огромную работу по сбору и систематизации русских сказок, которые были объединены в сборник «Народные русские сказки» и в течение 1855—1863 гг. изданы в восьми выпусках.

Афанасьев А.Н. провел огромную работу по сбору и систематизации русских сказок, которые были объединены в сборник «Народные русские сказки» и в течение 1855—1863 гг. изданы в восьми выпусках.

Тексты сказок ученый извлек из архива Русского географического общества и вместе с этими текстами опубликовал записи сказок другого выдающегося деятеля русской культуры — В. И. Даля.

В своём сборнике Афанасьев систематизировал объёмный материал русских сказочных сюжетов первой половины XIX века, снабдив их обширным научным комментарием. Система, принятая Афанасьевым, является первой попыткой классификации сказок вообще.

В сборник включены более 600 сказок со всех уголков России. До сих пор это самый большой сборник сказок. Всего данная книга выдержала более двадцати пяти изданий.

- В сборник включены более 600 сказок со всех уголков России. До сих пор это самый большой сборник сказок. Всего данная книга выдержала более двадцати пяти изданий.

- Среди прочих сказок, включенных в сборник, особое место занимают всеми любимые «Колобок», «Репка», «Теремок», «Морозко», «Гуси – лебеди», «По щучьему велению» и т.д., которые стали известны благодаря усилиям А.Н. Афанасьева, и которые по праву можно назвать бесчисленными сказочными богатствами.

В.И. Даль ─ известный лексиограф. Родился 10 ноября 1801г. в Екатеринославской губернии в городе Луганске (отсюда псевдоним Даля: Казак Луганский).

- В.И. Даль ─ известный лексиограф. Родился 10 ноября 1801г. в Екатеринославской губернии в городе Луганске (отсюда псевдоним Даля: Казак Луганский).

- Даль был многогранной личностью. Он был выдающимся лексикографом, фольклористом и этнографом. Он разбирался в земледелии, в торговле, морском и инженерном деле, гомеопатии, коневодстве, рыболовстве, строительстве кораблей, домов и мостов. Он прекрасно пел и играл на многих музыкальных инструментах, был хорошим хирургом, высокопоставленным чиновником и академиком, одним из учредителей и деятельных членов Русского географического общества.

Даль Владимир Иванович

Владимир Иванович Даль – создатель знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка и автор замечательных сказок для детей. Он был также ценителем и собирателем русского народного творчества. Именно он собрал и записал известные всем пословицы «Без труда не вынешь рыбку из пруда», «Волка бояться – в лес не ходить».

Владимир Иванович Даль – создатель знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка и автор замечательных сказок для детей. Он был также ценителем и собирателем русского народного творчества. Именно он собрал и записал известные всем пословицы «Без труда не вынешь рыбку из пруда», «Волка бояться – в лес не ходить».

Прославили его как литератора «Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый», опубликованные в 1832 году.

Константин Дмитриевич Ушинский (1824—1870) является основоположником русской педагогики, в частности дошкольной педагогики. В основу своей педагогической системы он положил идею народности воспитания, считая, что дети с самого раннего возраста должны усваивать элементы народной культуры, овладевать родным языком, знакомиться с произведениями устного народного творчества.

- Константин Дмитриевич Ушинский (1824—1870) является основоположником русской педагогики, в частности дошкольной педагогики. В основу своей педагогической системы он положил идею народности воспитания, считая, что дети с самого раннего возраста должны усваивать элементы народной культуры, овладевать родным языком, знакомиться с произведениями устного народного творчества.

- По словам К.Д. Ушинского, сказки — «первые и блестящие попытки русской народной педагогики», и никто не может состязаться с «педагогическим гением народа».

- Поэтому, он считал, что дети большему научатся читая интересные, но в то же время поучительные сказки и рассказы.

Толстой Лев Николаевич — (1828—1910) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель.

Сказки Льва Толстого рассчитаны на то, чтобы облегчить детям запоминание научного материала. Этому принципу подчинены многие произведения «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения».

В 1872 г. он написал любимую всеми детьми сказку «Три медведя» для «Новой азбуки». Повествование ее предельно приближено к реалистическому рассказу: в ней нет традиционных для народных сказок зачина и концовки. События развертываются с первых фраз: «Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику».

При написании работы использованы материалы следующих интернет ресурсов:

При написании работы использованы материалы следующих интернет ресурсов:

http://narodstory.net

www.hobbitaniya.ru

http://ru.wikipedia.org

images.yandex.ru

Русский Север в конце XIX века имел славу главного очага эпической народной поэзии. Основные очаги эпического творчества были обнаружены только на европейском Севере, преимущественно на Русском Севере.

Предпринимались экспедиции за этими редкими произведениями. Но, для Русского Севера не было характерно сплошное бытование былин, Архангельский Север располагал лишь отдельными местами былинного эпоса. Никогда не находили былин на Северной Двине. Но зато на Печоре, в бассейне Пинеги, Кулоя, а также на побережье Белого моря эпическая поэзия еще была жива. История открытия и собирания северных былин настолько показательна, что следует остановиться подробнее хотя бы на некоторых ее моментах.

В марте 1859 года в Олонецкую губернию на правах поднадзорного ссыльного прибыл студент Московского университета Павел Николаевич Рыбников. Сослан он был за проявление глубокого интереса к «крестьянскому вопросу и жизни закрепощенного народа». В первый же год пребывания в Карелии он опубликовал в «Олонецких губернских ведомостях» былины и песни, записанные у крестьян-поморов. За месяцы и годы собирательской работы П. Н. Рыбников от тридцати сказителей записал свыше 200 былин, проехав для этого от Петрозаводска через Заонежье до границ Архангельской и Вологодской губерний. Результатом этой работы явилось 4-томное собрание «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (М., 1861-1867). Сохранились свидетельства о том, какое оглушительное впечатление произвели публикации П. Н. Рыбникова на большой ученый мир в обеих российских столицах.

После этого Русский Север обрел славу главного очага эпической народной поэзии и уже не оставался без внимания собирателей фольклористов. В 1871 году по тем же местам Карелии за былинами едет русский ученый из Петербурга известный этнограф и историк А. Ф. Гильфердинг. Его собрание «Онежские былины», записанное в 1871 году, подтвердило находки П. Н. Рыбникова.

Перед наукой открылись еще более широкие перспективы в изучении эпоса. Начиная с 90-х годов исследования ведутся уже по соседству с Карелией — в Архангельской губернии, на Печоре, в бассейнах Пинеги, Кулоя, а также на побережье Белого моря. В результате этой собирательской работы один за другим появляются новые сборники: «Беломорские былины» А. В. Маркова (1901), «Архангельские былины и исторические песни» А. Д. Григорьева, том 1 (1904), «Печорские былины» Н. Е. Ончукова (1904), а в 1916 году увидел свет сборник былин пинежанки М. Д. Кривополеновой «Бабушкины старины», подготовленный О. Э. Озаровской.

Эти собиратели утверждали мысль о народности былин. Северные крестьяне были не только земледельцами, охотниками, рыбаками — в свободное от этих работ время они «занимались мастерством, благоприятствующим сохранению эпических песен»: плетение сетей, изготовление снаряжения для охоты и рыболовства, портняжное и сапожное мастерство давали им возможность часами сказывать и слушать былины. На Европейском Севере России пение былин не было коллективным. Эпические песни знали и исполняли немногие знатоки, которых называли «сказителями». Говорилось — былину «сказывать» или «пропевать». Они не пелись, а исполнялись в духе речитативов. В этих лучших былинных текстах предстают герои-богатыри, которые несут идею справедливости, личной свободы, воссоединения русских земель. Каждый сказитель считал себя обязанным спеть былину так, как сам ее слышал, традиционно.

Знакомясь с заметками северных фольклористов, можно почувствовать, как расположены они к певцам, как стараются подчеркнуть уважение к их памятливости и талантливости. А. Ф. Гильфердинг «ввел обыкновение располагать записываемые тексты былин не по сюжетам, а по сказителям, сообщать краткие биографические сведения о них и характеризовать особенности индивидуального репертуара и индивидуальной манеры исполнения» (Онежские былины А. Ф. Гильфердинга, СПб., 1873 г.). После него это стало всеобщим правилом. Основное в этих материалах — сами былины, сами былинные тексты, записанные в полных, не разрушенных содержательно и поэтически выдержанных вариантах. Они сразу же стали классикой и непревзойденными являются до сих пор.

В течение нескольких лет студентами Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ПГУ) предпринимались экспедиции на Кенозеро (Плесецкий район Архангельской области), где так успешно работал столетие с небольшим назад А. Ф. Гильфердинг. Он писал, что «крестьяне и крестьянки, поющие былины, насчитываются здесь десятками; поют и старый, и малый».

«Открытые» фольклористами олонецкие сказители, среди которых были отец и сын Рябинины, И. Федосова, В. Щеголенок, не раз выступали в Петербурге, Москве и многих других городах России с пением былин. Их исполнительское искусство было так ошеломляюще ново, так ярко национально, что не прошло мимо крупнейших русских композиторов, художников, писателей.

Речитативы северных былин «осели» в русской симфонической музыке. Достаточно напомнить о прямом цитировании северных былинных напевов в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского, «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова.

Состояние науки к началу нового XX века предъявило новые требования к экспедиционной работе. Время энтузиастов-любителей проходило. Экспедицию должен был возглавлять человек широко образованный, который мог бы сочетать в себе и навыки собирателя-полевика, и осведомленность в теории изучаемого предмета. Это было первое требование, и ему отвечали фигуры А. В. Маркова (1877-1917), молодого ученого, только что окончившего Московский университет и студента А. Д. Григорьева (1874-1940).

А. В. Марков основательно и целеустремленно изучал беломорский фольклор. За первое десятилетие века он совершил к Белому морю около 10 поездок. Экспедиция оснащалась техническим звукозаписывающим средством, передающим звучание, особенности языка, и наконец, нужен был хороший фотограф, который бы выполнял задачу этнографии, отразил бы в фотографиях костюмы, быт людей, устройство их жилища, архитектуру построек. Вот по этому принципу была скомплектована третья экспедиция А. В. Маркова (всего их было три). Ведь требовалось не только записать текст от исполнителя, а пронаблюдать, как этот текст естественно живет в повседневности, труде и отдыхе, праздниках и буднях народа. В итоге в третью поездку помимо А. В. Маркова (филолога) на Север отправились: музыковед А. Л. Маслов, этнограф и фотограф-любитель Б. А. Богословский.

Уже первая экспедиция А. В. Маркова открыла новый былинный очаг на Русском Севере — Терский берег. Было записано 70 былин, а также духовные стихи, сказки, все разновидности песенной лирики. В первом сборнике «Беломорские былины, записанные А. В. Марковым» (Москва, 1901) разместились, как оказалось позднее, лучшие образцы беломорских былин (записи велись в семье Крюковых и др.). Во второй поездке 1903 года он вернулся в районы Поморья. Здесь он собрал 40 былин и 50 духовных стихов. Ему принадлежит честь открытия былинной традиции на Зимнем, Терском, Поморском и Корельском берегах Белого моря.