«Снохачество»: стыдный обычай русских крестьян

Автор:

29 апреля 2022 17:34

Историк В. И. Семевский называл это «отвратительной чертой семейных нравов» русского крестьянства второй половины 18 века. Да уж… с этим сложно поспорить, традиция омерзительная. И распространена она была не только в России.

В Южной Индии, например, было принято отдавать девушку в возрасте от 16 до 20 лет за мальчика 5-6 лет. После свадьбы эта девушка жила в семье со взрослым мужчиной (старшим братом мальчика, свёкром, дядей) и если от этого сожительства появлялись дети, то они считались детьми того малолетнего мужа.

Когда мальчик вырастал, то жена становилась уже неподходящей и постаревшей. Поэтому он начинал сожительствовать на тех же основаниях с молодой женой следующего малолетнего родственника.

Источник:

Многие уверены, что снохачества у русских не было и его придумали. Но метрические книги, этнографические записи, судебные дела уверенно подтверждают существование снохачества в начале 18 — начале 20 веков. И случаи эти были не единичны.

Опираясь на данные С. В. Максимова в Российской империи «снохачество больше всего (было) распространено в Тобольской, Вятской, Пермской, Области Войска Донского, а также Полтавской и Харьковской губерниях».

Источник:

Снохачество — это пережиток эдакого группового брака. В антропологии это понятие понимается как промежуточный этап эволюции брачных отношений между промискуитетом (беспорядочные связи) и моногамным браком.

Функицонал мужа, жены, матери, брата, дяди не были сформированы сразу, они постепенно изменялись, трансформируясь от первобытных связей к сложным. Изначально функции отца, брата и мужа совпадали и поэтому исследователи ставят в один ряд со снохачеством и другую, столь же архаичную форму первобытной жизни — левриат. Это тот случай, когда вдова должна была сожительствовать с родственником умершего супруга. Принцип был такой: за женщину платили калым и она становилась собственностью семьи. Поэтому ей приходилось жить с другим близким родственником мужа, не имея права уйти из семьи, которой она принадлежит. Левриат долгое время сохранялся у индусов, туркемен, таджиков, народов Дагестана, казахов.

Источник:

Снохачество в русских семьях происходило двумя способами: либо девушку женили на малолетних сыновьях, либо когда мужа молодой жены забирали в рекруты (с 1793 по 1874 года служили по 25 лет), или когда уезжал на долгие заработки. Вот тогда свёкор и склонял её к сексуальным отношениям. Знала ли свекровь? Конечно. И ничего с этим не делала. Сын тоже мог об этом знать, но ровно также ничего не делал. Сор из избы, знаете ли…

Кстати, в 1927 году сняли фильм «Бабы рязанские», где как раз очень хорошо показана трагедия семьи из-за снохачества. Сюжет в общем-то простой: молодые женятся, селятся в одном доме с родителями мужа, но когда началась война муж ушёл на войну и молодая сноха забеременела от его отца. И жизнь девушки стала настоящим адом. Снохачество губило жизни, разрушало семьи…

Источник:

Об этом стыдном явлении долгое время не говорили и только в 18 веке снохачество стало обсуждаться и осуждаться. Это произошло благодаря развитию этнографии. Фольклористы собирали и публиковали материалы, собранные в старых глухих деревнях.

В записях этнографиста В. И. Семеновского можно встретить историю путешественника Саввы Текели, которому в 1780-х годах какой-то курский ямщик «так просто передал об отношениях своего отца к снохе, о двух детях, записанных на его имя, о том, что и он дождется своей очереди, когда женит своего парнишку». Сначала ямщик довольно просто отнёсся к снохачеству, ожидая, что и сам в пожилом возрасте будет «оприходовать» молодку, жену своего сына. В метрических книгах 18 века часто писали, что жена на 10 лет старше мужа. Вот такой вот замкнутый круг.

Источник:

Церковь официально считала, что снохачество — это грех и пыталось остановить это страшное явление, сообщая о таких известных случаях и запрещая неравные браки. Но это официально. А были случаи, когда и сами священники становились снохачами.

Отрицать тот факт, что это могло быть и по обоюдному согласию — бессмысленно, однако эти случаи были редки, чаще это было именно именно принуждение со стороны свёкра, который пользовался полнейшим бесправным положением женщины. Некоторые девушки, не выдерживая такого отношения, и сбегали из мужниной семьи. От этого им было ещё хуже, тогда на неё вешали полностью всю вину за происходящее.

Источник:

Безопаснее было придать огласке домогательства свёкра. Бывали случаи, когда девушка набиралась смелости рассказать об этом и попросить помощи у мужа, священника и даже свекрови. В начале 19 века крестьянка Огнёвской волости Матрёна Дорогина подала письменное заявление на свёкра:

«первый год ни слыхала она ни от кого противнаго браку её смущения, но на другой год свёкор неизвестно с какого намерения или по дьявольскому смущению, приступая к ней от домашних скрытным образом, и до сего даже времени, когда она дома бывает одна или в каком ни есть пустом месте, то всегда насильственно принуждает её разрушить данные ею от Бога с сыном его закон и, склоняя ее сделать с ним блудодеяние».

Матрёна до этого сообщила об этом мужу, но он просто отмахивался и закрывал глаза, не смея обвинить отца в насилии. Тогда женщина пошла к священнику, который также ничем ей не помог. И только свекровь, когда услышала крики из бани, примчалась на помощь Матрёне. После этого они подали заявление на главу семьи. Дело происходило в 1818-1820 годах. Суды волости признали, что «доказанная связь отца с женой сына дает последнему право требовать отдела от отца». Избавиться от снохачества можно было только отделившись от старшей семьи. По сути, свёкор вообще не понёс никакого наказания.

Ну а множество случаев снохачества остались неизвестными и о них могли узнать, только когда случалась физическая расправа.

Источник:

Подтверждают факт существования этой традиции пословицы, бывшие в ходу в 19 веке («смалчивай невестка — сарафан куплю», «сношенька у свёкра госпоженька») и литература.

У М. А. Шолохова («Тихий Дон»), Н. С. Лескова («Житие одной бабы»), М. Е. Салтыкова-Щедрина («Столп»), И. С. Тургенева («Отцы и дети»), М. Горького («На плотах,» «Птичий грех»),

«Житие одной бабы»:

«У нас в Гостомле есть много народу, что от тесноты в избах целую зиму спят по чуланам да по пунькам… Тут и старики, тут и муж с женой…тут и девушки взрослые… Все это на виду и на слуху. А куда денешься-то? Тут оно и «снохачество» это у нас заводится»…

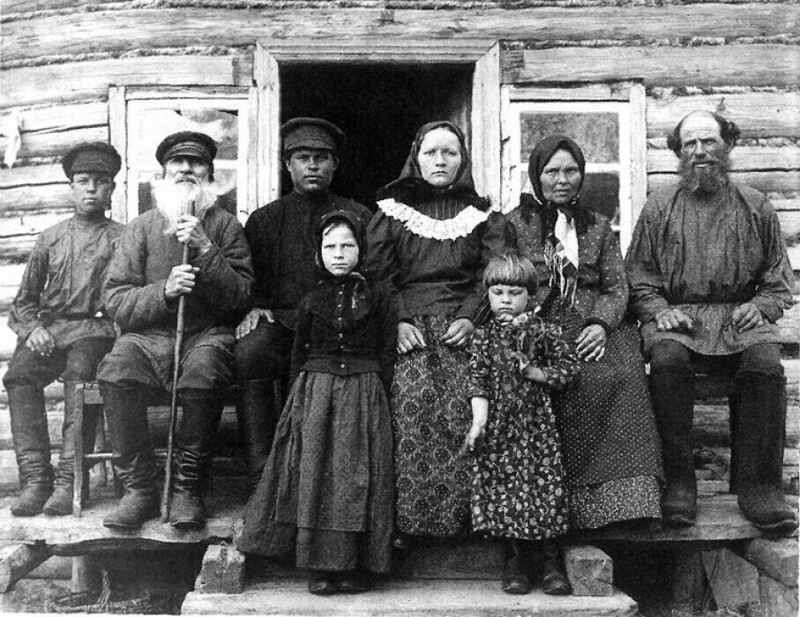

Со временем, в деревнях начался распад патриархальной семьи на малую, а снохачество воспринимать как позорный обычай, что привело к его искоренению. Процесс был небыстрый и от этого явления избавились только к началу 20 века.

Источник:

Еще крутые истории!

Новости партнёров

реклама

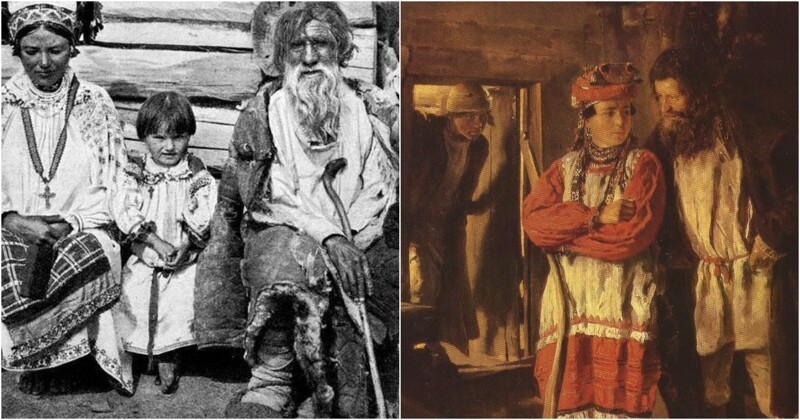

В 18-19 веках в среде крестьян Российской империи запросто уживались христианские ценности и совершенно варварские обычаи. Одной из самых отвратительных практик было снохачество. Это было сожительство отца с женой сына — снохой. Хотя это порицалось и церковью, и обществом, к ответственности виновных привлекали крайне редко.

Непростая доля солдатки

Дикий обычай, от которого веет матерым язычеством, на самом деле появился в начале 18 века. Существовал он в отдельных губерниях России еще в конце 19 столетия. Историки часто спорят о происхождении снохачества и не пришли к общему мнению. Но большинство ученых склонны считать, что всему виной солдатская служба.

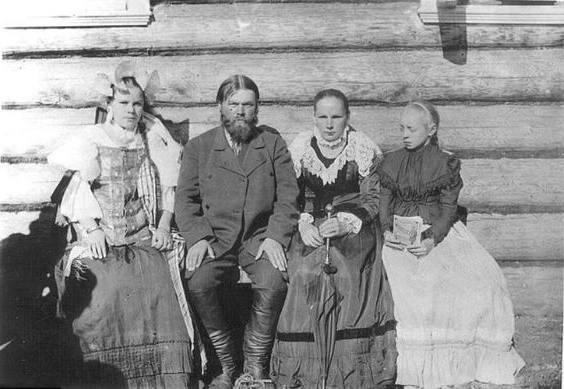

Срок службы в царской армии тогда составлял 25 лет. Выходя замуж в 17 или 18 лет, девушка из крестьянской семьи могла к 21 году стать одинокой солдаткой. И тут в ее жизни появлялся свекор, который заменял ей супруга. В деревнях отлично понимали как тяжело молодой женщине, как правило, уже имевшей детей, быть одной. Сами солдатки тоже иногда были не против такого сожительства.

Но чаще всего свекор добивался от снохи расположения психологическим давлением, подарками или простым насилием. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы в деревнях способствовало снохачеству. Даже если молодой муж не попадал в армию, он часто уезжал на заработки, за «длинным рублем». Иногда он отсутствовал много месяцев, а то и лет. В это время жена могла сожительствовать с отцом мужа, особо не опасаясь последствий.

Этнограф Звонков считает, что сыграл свою роль и обычай женить мальчиков в 12-13 лет. В супруги им выбирали девушек в возрасте 16-17 лет, которые уже могли самостоятельно вести домашнее хозяйство. Пользуясь неопытностью своих отпрысков, отцы соблазняли молодых жен и сожительствовали с ними.

Отношение общества, закона и церкви

Несмотря на то, что снохачество не было редким явлением, в обществе к мужчинам, сожительствующим со снохой, относились негативно. Порицали это как крестьяне, так и духовенство. Выражалась враждебность по-разному. Чаще всего так называемого «снохача» лишали слова на крестьянских сходах. Бывало и так, что сластолюбец и вовсе становился изгоем, с которым никто не хотел иметь дел. Хуже в деревне относились только к бобылям, которых вообще относили ко второму сорту.

Жены похотливых глав семейств также негативно относились к подобным связям. Но женщины в деревнях были очень зависимы от своих мужей, а также от общественного мнения. Поэтому супруги годами терпели подобное поведение мужей. Да и расторгнуть церковный брак было невероятно сложно и снохачество долгое время не входило в список уважительных причин.

Снохачество в крестьянской среде приравнивалось к инцесту, ведь жена сына считалась полноценным членом семьи. Из этого следовало, что сноха — родственница свекру, хоть и не кровная. Опираясь на это, православная церковь в конце 19 века все же признала официально преступность таких связей.

Почему исчезло снохачество

Снохачество попало в список причин для развода, наравне с изменой в 1880-х годах. Церковь, ранее крайне неохотно расторгавшая браки, теперь шла навстречу мужу, права которого так вероломно попирал родной отец. Удовлетворяли просьбу о разводе и в том случае, если его хотела жена непутевого главы семейства.

А вот светская власть делала вид, что этого постыдного явления не существует. Снохачество считали разновидностью супружеской измены и до суда такие дела доходили очень редко. Поэтому можно уверенно говорить о том, что исчез этот обычай вовсе не из-за противоречий с законодательством. В конце 19 века это явление изжило само себя из-за изменений в воинской повинности и в обществе.

14 июня 1888 года приняли закон «Об изменении сроков службы в войсках и в ополчении». Срок службы в царской армии снизили до 5 лет, после чего солдат еще 13 лет числился в запасе. Изменился и сам уклад крестьянской жизни — благосостояние крестьян несколько повысилось. Поэтому молодожены часто обзаводились своим хозяйством и жили отдельно от родителей.

Смотрите также — Почему холостяков на Руси считали людьми второго сорта и всячески унижали

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Снохачество на Руси: как это было

Подобное разнообразие в половой жизни мужчин, старших в большой крестьянской семье, где под одной крышей существовали и вели совместное хозяйство по две-три, а то и больше «ячейки общества», как ни странно, в самих деревнях в XVIII — XIX веках особо не осуждалось.

Возможно потому, что так жили очень многие селяне, не способные отделиться от семьи отца, тестя или свекра.

Причина такого инцеста

Снохачами называли свекров, сожительствовавших со своими невестками (снохами для свекровей). Подобный блуд был возможен, главным образом, в семьях, где в одной избе (хате) вынужденно сосуществовали семьи родителей и сыновей. Порой даже присутствие законного мужа не являлось препятствием для посягательств на его жену со стороны свекра. Но чаще всего такое прелюбодейство свершалось во время отлучки супруга.

Поначалу снохачество практиковалось в семьях, где сыновей забривали в рекруты. Воинская служба в дореволюционной России была очень долгой – с 1793 по 1874 годы рекруты служили по 25 лет. Потом этот срок сократили до 7 лет, только к 1906 году он снизился до 3 лет.

Затем главной причиной отсутствия молодых мужей и, соответственно, поводом для посягательств на честь их оставленных дома жен стал отхожий промысел. Парни и молодые мужики надолго уходили на заработки в города и другие села, а с их супругами тем временем развлекались «старшие по дому». В Черноземье, да и в других регионах России, вXIX веке отцы нередко женили сыновей подростками на 16 – 17-летних девушках, часто специально с прицелом на свое дальнейшее половое разнообразие. После свадьбы молодой вскорости по настоянию главы семейства отправлялся на отхожий промысел, наведываясь к супруге всего пару раз за год.

Кровосмешением (инцестом) такое сожительство считала русская православная церковь. В частности, по определению РПЦ, снохачество было одной из причин для расторжения церковного брака.

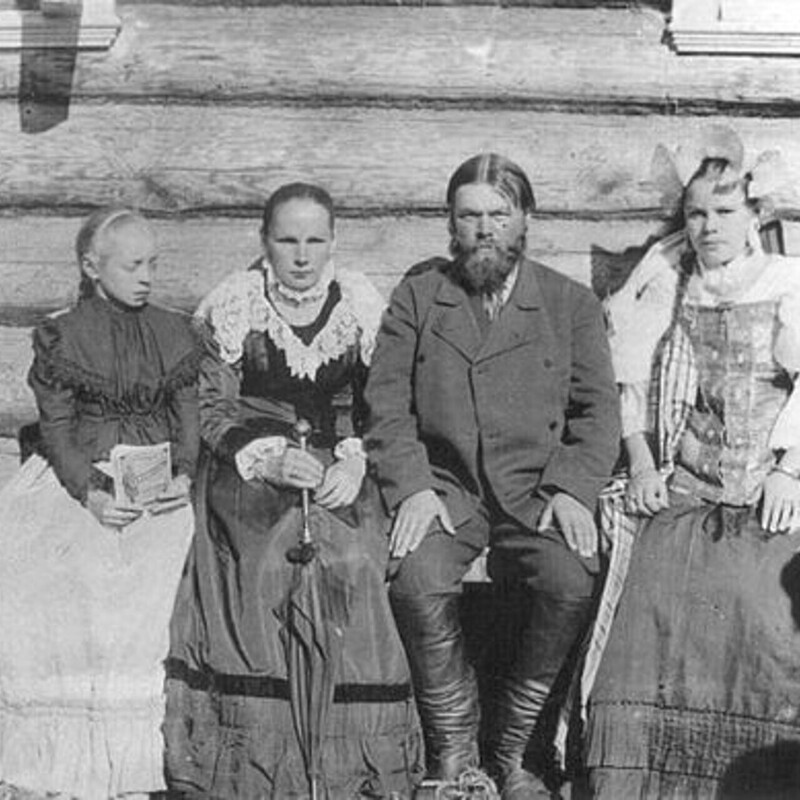

Подарил платок и заткнул роток

Сноха (невестка), находясь, по сути, в приживалках в доме родителей мужа, была подчас самым бесправным и несчастным членом семьи. Свекровь ее ненавидела, а свекор «использовал по своему усмотрению». Оба могли загнобить молодуху тяжелейшим крестьянским трудом, поручая самую черную работу по хозяйству. Спасения не было ниоткуда – если жена рассказывала мужу о посягательствах свекра, супруг чаще всего колотил бабу смертным боем. Волостные суды сторонились рассматривать жалобы на снохачество. Временное прибежище в доме своих родителей тоже проблемы не решало – все равно отец с матерью вскорости отправляли горемыку-дочь обратно («что люди скажут»).

Понуждение к половой близости со стороны свекра было делом нехитрым – хозяин положения с помощью уговоров, подарков и посулов не нагружать работой по дому и в поле чаще всего добивался своего. Тем более, деваться молодухе, как правило, все равно было некуда. В качестве подарка мог выступать обыкновенный платок (в деревнях все замужние бабы обязаны были всесезонно носить такие головные уборы) или какая-нибудь безделушка.

Снохачество нашло широкое отражение в русской литературе и в отечественной кинематографии – о нем, в частности, писал в повести «Житие одной бабы» Н. С. Лесков, упоминал в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов. Соответственно, особые взаимоотношения снохи и свекра показаны и в экранизации этих произведений.

Обособление спасло положение

«Квартирный вопрос их испортил», – говорил М. А. Булгаков о москвичах по другому поводу. Применительно к явлению снохачества проблема тоже во многом зависела от традиций тесного совместного проживания патриархальной семьи, когда под одной крышей ютились несколько поколений. Как только такой уклад сосуществования в России после XIX века начал рушиться, и на селе родители и женатые дети стали проживать раздельно, феномен сожительства свекров и невесток постепенно утратил свою актуальность.

Чего на Руси больше всего боялись девушки, только что вышедшие замуж

Часто девушка, покинувшая после свадьбы отчий дом, понимала: в новой семье ее ждет нешуточная опасность.

Сыновей крестьяне женили очень рано — в 13–15 лет. Невесту, как правило, для мальчика выбирали родители. Но не всегда это было связано с желанием найти для неопытного отпрыска самую красивую и работящую супругу.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Бабья повинность

Снохачество, или, как его еще называли, бабья повинность, встречалось во многих регионах Руси. Оценить его масштабы было невозможно: этот «грех» крестьяне никогда не афишировали, хотя и не видели в нем чего-то предосудительного.

Снохачество считалось чем-то самим собой разумеющимся: юная жена, переехав домой к мужу, становилась любовницей его еще молодого отца — снохача. Этнограф Александр Звонков, живший в XIX веке, рассказывал: в Тамбовской губернии мальчиков женили в 12–13 лет, подбирая им 16- и 17-летних невест.

Делалось это по двум соображениям: в таком возрасте девушка и работать будет лучше, и сможет заменить в постели свекровь, которая к 40 годам уже была измучена многочисленными родами и тяжелой работой, и окончательно утрачивала красоту и привлекательность для мужа.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Почему появилось снохачество

Истоком снохачества был сам деревенский уклад. Несколько семей крестьян обитали в одном доме, и даже если жилье было просторным, всё равно все постоянно видели друг друга. Не было никаких секретов или тайн: половая жизнь родителей проходила прямо на глазах у их детей. Случалось и так, что младшие сыновья подолгу не женились, потому что заводили отношения с женами старших. Сказалось и введение воинской повинности, из-за которой парни на долгие годы уезжали из села.

Обычная история

Вот типичный пример снохачества, описанный в дошедших до нас документах: состоятельный 46-летний крестьянин Семен, отослав двух сыновей на соляной промысел, остался дома с женой и двумя молодыми невестками. Сначала он добился подарками благосклонности старшей, а потом и младшей.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Девушки поссорились из-за внимания «большака», и одна из них рассказала о происходящем свекрови и даже привела ее в сарай, где Семен забавлялся с любовницей. Но кончилось всё тем, что мужчина успокоил женщин подарками: «старухе» презентовал сарафан, молодухам — по платку.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Но не стоит думать, что юные девушки соглашались на снохачество из-за выгоды. Им приходилось мириться с неизбежным, ведь старший мужчина в роду был владыкой в доме. Если сноха отказывалась подчиняться, то ее ждали побои и ночи в холодном подполе или амбаре — сломать насилием можно было даже самую упрямую.

Картина Владимира Маковского «Свёкор», 1888 год

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Трагедии в семьях

Обычно на снохачество смотрели сквозь пальцы, хотя в Российской империи официально оно и считалось преступлением. Сыновья привычно подчинялись отцу, жены «большаков» рассуждали просто: «Пусть в своей конюшне кобыл топчет, а не по грязным девкам гуляет, дурные болезни приносит».

Но случались и трагедии: например, в Калужском суде рассматривалось дело девушки Матрены и ее свекра Дмитрия. От снохача у Матрены родился сын, но сразу после рождения мужчина забрал мальчика и зарыл его живьем в сарае. Иногда протестовали и «рогатые» мужья: как-то парень, вернувшийся с заработков в Петербурге, обнаружил, что у его жены родился сын от его отца. Молодой человек зарубил родителя топором и был в итоге приговорен к каторге.

На нет снохачество сошло лишь в XX веке: изменился образ жизни крестьян, у молодых пар появилась возможность съехать от родителей. Со временем девушки перестали бояться замужества: теперь они знали, что «глава семьи» — отец мужа — не станет для них самым страшным зверем, живущим по соседству.

Снохачество, или бабья повинность, — явление в русской деревне, когда мужчина, глава большой крестьянской семьи, живущей в одной избе, состоял в половой связи с собственными снохами — женами сыновей. Эта практика получила особое распространение в XVIII—XIX вв. и просуществовала вплоть до начала XX столетия.

Довольно распространенная в те времена история: богатый крестьянин Семин 46 лет, имея болезненную жену, услал двух своих сыновей на «шахты» (соляной промысел), сам остался с двумя невестками. Начал он подбиваться к жене старшего сына Григория, а так как крестьянские женщины очень слабы к нарядам и имеют пристрастие к спиртным напиткам, то понятно, что свекор в скорости сошелся с невесткой. Далее он начал «лабуниться» к младшей. Долго она не сдавалась, но вследствие притеснения и подарков — согласилась. Младшая невестка, заметив «амуры» свекра со старшей, привела свекровь в сарай во время их соития. Кончилось дело тем, что старухе муж купил синий кубовый сарафан, а невесткам подарил по платку.

Это вполне типичный для того времени пример склонения свекром снох к половой близости, получивший в народе название «снохачество».

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Снохачество вовсе не означает, что крестьяне были сплошь убежденными развратниками. Дело в особенностях крестьянского быта того времени, небогатых семей, не имеющих возможности отделить женившихся сыновей. Несколько поколений всю жизнь жили в одной избе, на глазах друг у друга. Никаких секретов, никаких интимных тайн. Половая жизнь родителей проходила на глазах у детей, и наоборот.

Еще одна причина снохачества — принятые тогда ранние браки. Этнограф Александр Звонков, живший в то время, сообщает, что в середине XIX века в селах Елатомского уезда Тамбовской губернии было принято женить 12–13-летних мальчиков на невестах 16–17 лет. Отцы тех мальчиков часто и сами были еще совсем молодыми мужчинами, а их более взрослые жены, измученные родами и тяжелой крестьянской работой, не горели желанием исполнять супружеский долг. Оттого и смотрели сквозь пальцы на забавы мужей с молодыми снохами. «Все лучше, если мой жеребец кобыл в своей конюшне топтать будет, а то пойдет по грязным девкам и болезнь нехорошую подцепит. А так все свое в своем дому и останется», — довольно типичное рассуждение крестьянской жены того времени, записанное Звонковым.

Отцы, склонные к снохачеству, умышленно выбирали своим сыновьям, еще совсем неопытным мальчишкам, жен постарше и покрасивее, на свой вкус. А когда парни подрастали, отцы частенько отправляли их на промыслы, а некоторых забирали в рекруты.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

Далеко не все снохи соглашались стать наложницами собственного свекра. Но тут надо вспомнить устройство крестьянской жизни. Отец семейства был «большаком», «домовладыкой», ему подчинялись беспрекословно. Если сноха не артачилась, ей доставались подарки и легкая работа. В ином случае получала жестокие побои, арест в подполе, погребе или в холодном амбаре. Так, одной из крестьянок, испытавшей на себе снохачество, свекор за отказ мстил ей, наговаривая на нее сыну, что та имела связь с посторонними мужчинами.

На почве снохачества нередко случались трагедии. Крестьянин 37 лет женил сына на молодой красавице, а затем отправил его на заработки в Петербург. Пока сын отсутствовал, свекор сошелся с невесткой, родился внебрачный ребенок, и отец начал принуждать сына бросить семью и дом и окончательно уехать в город. Однако сын восстал и зарубил родителя топором, после чего пошел на каторгу.

Газета «Донские областные ведомости» за 1873 год сообщает о случае, когда жена убила мужа, уличив его в снохачестве. В начале ХХ века в окружном суде слушалось дело Матрены К. и ее свекра Дмитрия К., обвиняемых в убийстве ребенка, прижитого, пока муж крестьянки был на заработках.

Женщины редко обращались с жалобами в волостной суд — не хотели выносить сор из избы. Хотя действующее тогда уголовное законодательство за кровосмешение в первой степени свойства (т.е. с тещей или свекром, зятем или снохой) предусматривало наказание в виде ссылки в Сибирь. Но если жалоба все-таки случалась, суды обычно устранялись от разбора подобных дел.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Почему же снохачество, которое церковь и закон приравнивали к кровосмешению, считалось в крестьянской среде не преступлением, а лишь грехом? Видимо, это связано с тяжестью крестьянского быта, в котором плотские утехи были едва ли не единственной радостью. А также отголосками языческих времен, когда в половых отношениях допускались большие вольности. Известны случаи, когда крестьянская община подвергала снохачей обструкции, но это обычно было связано с низким статусом самого крестьянина. И все же люди понимали, что снохачество — это «не по-божески». Когда у крестьян появилась возможность разъезжаться со взрослыми детьми, снохачество как явление стало исчезать.