Как-то раз, воскресным днем на завалинке сидючи, один из старейших жителей нашего села дедушка Кузя (Кузьма) М-ков собравшимся около его избы односельчанам поведал:

— Этот-то колокол, что в 29-м с нашей церкви сбросили, он ведь у нас, миряне, не первый был. А первый-то, покойник-дедушка сказывал, наши же мужики, окаянные, расшибли. Когда на колокольню-то его веревками тянули, что-то там заело. Тянут-потянут – ни с места! И тут какой-то охальник возьми да и крикни: «Снохачи, это из-за вас! Отойдите!» Ну тогда мужики совестливые были, не то, что нынче, — они и отошли. А колокол-то, в нем, поди, пудов двести, а то и все триста было, — молодежи удержать ли одной такую махину?! Вот он и грохнулся наземь. И раскололся чуть ли не надвое (Потом уже, спустя годы, подобные истории я встречал у разных авторов, Знать, не шибко разнообразен лукавый-то в своих шуточках»…).

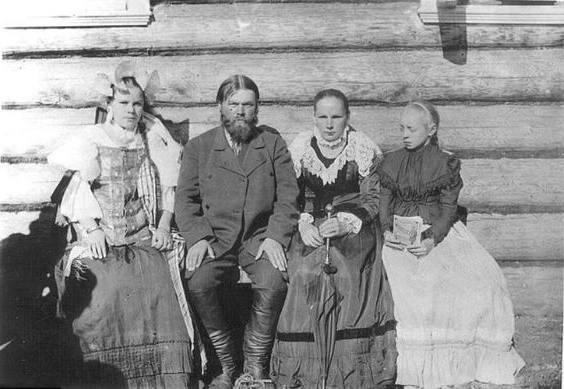

Эта тема – о снохачестве нет-нет да и поднималась в досужих разговорах на завалинке в воскресные или праздничные дни. И из подслушанных нами, пацанами, разговоров вырисовывалась такая вот картина. И в моем родном, и в других селах Самарской Луки в старое время этим, оказывается, грешили многие. И причиной тому, как прояснилось для меня много позднее, была не какая-то особая распущенность наших предков, а малоземелье. В то время села в Самарской Луке были многолюдные. А пахотной земли – кот наплакал. Каждый год на сходе всем миром ее выделяли по десятине на душу мужского (только мужского!) пола, начиная с 13 -14 лет. И женились у нас тогда рано, за несколько месяцев до того времени, как землю получать.

Почему так рано? Да потому, что землю-то обрабатывать надо! Если ровесницу взять – какая из 13-14-летней девчушки работница? Ну вспахать, посеять, снопы из суслонов в ригу свозить – это отец с сыном смогут. А вот с серпом на ниве день-деньской кто будет горбатиться? На свекровку надежда плохая: ей бы с домом да с огородом управиться. А посему сноху-невестку подбирали, чтоб на несколько лет старше сына была. И, как лошадь, здоровющую!

И вот тут какая тогда «арифметика» получалась: снохе 18-20, а свекру (его тоже в свое время рано оженили) немного более тридцати – ну хотя бы и под сорок. Кому в этом случае отдаст предпочтение молодая бабенка – 14-15-летнему парнишке или уже многоопытному, но еще в полном соку мужику?

У Максима Горького есть очерк: там сын убивает отца, застав его со своей женой (и кого, вы думаете, в данном случае осудили односельчане?). А вот в Самарской Луке молва ни одного такого случая не засвидетельствовала. Стало быть, терпели и снисходили к этой слабости. А куда денешься, если в селе искони всеми делами заправляли сами снохачи? А потом вот что в расчет надо взять: сын снохача знал, что если у него тоже родится сын, то он со временем не только десятину земли на него получит, но и выберет ему хорошую-прехорошую жену, а себе молодую полюбовницу.

Свекровка также, почитай, до самой старости в накладе не оставалась, потому как у нее свой свекор-снохач под боком был. Молодые в поле или в лугах, а они вдвоем со старым свекром завсегда дома, рассказывал дедушка Кузьма. Это теперь, сетовал он, мужики, как мухи мрут. А тогда, в старину-то, бабы допрежь мужей на тот свет уходили.

Да не сложится у читателя впечатление, что все от снохачества в восторге были. Конечно же, без ссор и стычек не обходилось, хотя бы даже между снохами: кто из них у свекра самая любимая? Но все это по-семейному и сравнительно мирно разрешалось. Потому как сор из избы старались не выносить. Но грех этот осуждался. И не только церковью, но и в народе. Некоторые и по сю пору помнят частушку, которая в старину ходила по Самарской Луке:

Эх, не спится по ночам

Нашим дедам (батям)-снохачам.

Растуды иху туды –

Оторвать бы им уды.

Такое вот весьма-весьма радикальное решение этого больного вопроса предлагалось!

— Оно, конечно, грех был большой, — делился своими мнениями в сугубо мужской компании один из самых уважаемых наших односельчан дядя Ваня З-в. – Но зато, сказывают, никакого распутства тогда на селе не было. А откуда ему взяться-то? Муж да свекор в пристяжку – чего еще бабенке надобно?! И в солдатках тогда, говорят, снохи не распутничали. Не то, что нынче: муж за порог, а она следом из избы к хахалю попорола! Срам, да и только! Случалось, и понесет сноха от свекра – эка беда! Никакого урона тут для потомства нет. Вон Манька, — дядя Ваня назвал фамилию и имя односельчанки нашей, про которую говорили, что она от свекра рождена, — чем она других хуже? И красивая, и домовитая, и работящая – как лошадь, здоровущая!

Помнящие прежнюю крестьянскую жизнь или хотя бы видевшие ее по кадрам кинохроники тех лет, знают, как быстро старели тогда крестьянки от непосильной работы. Кто из теперешних солдат назовет свою мать старушкой?! А вспомните песню: «Напрасно старушка ждет сына домой…» и другие солдатские песни того времени. Во всех них значится: «мать-старушка» (а ведь после отмены крепостного права служба стала срочной – пять лет, не больше). А вот теперешние 40-летние мамаши чуть ли не красными девицами выглядят. Что там мамаши – бабушки-то, бабушки и те каждое утро по целому часу у зеркала помадятся да красятся и чуть ли не на две ладони ляжки свои оголяют или с разрезами на юбках и платьях чуть ли не до самого пупа по городу расхаживают, срамницы этакие!

В связи с этим сексологи вот какой проблемой нынче озабочены: половые связи одиноких молодых матерей с сыновьями чуть ли не редкими становятся!

Как сравнительно массовое явление, снохачество сошло на нет сразу же после революции. А колхозная жизнь окончательно подрубила у него корни. Теперь уже на таких открыто указывали пальцем и осуждали нелицеприятно. Но при всей аморальности, снохачество все же не было кровосмешением в прямом смысле слова. Настоящее кровосмешение – это кровнородственная связь, как например, матери с сыном. Эта связь не только разрушительна для потомства, но и антисоциальна. В журналистских кругах нашей области мы знали одного такого сыночка, который (красавец и умница!) так и не женился. Пока мать жива была, а потом уже стало поздно. По Б — скому району нашей области мы знали одного прокурорского работника, который хоть и женился, но семейная жизнь у него не заладилась. Тем более, что в скорости после свадьбы молодая их с матерью застукала. Да они не больно-то и скрывали свою связь. Сыночек, рассказывала молодая, при матери всегда по дому нагишом беззастенчиво расхаживал!

И на матерях такая противоестественная связь пагубно отражается. В том же Б — ском районе святое озеро есть, куда по праздникам множество людей для исцеления собиралось. И вот при большом стечении народа одна молодая женщина вошла в озеро и истерически запричитала: «Простите, меня люди добрые: я с родным сыном живу!»

После того, как ее силой вытащили из озера, она начала биться в корчах – увезли в желтый дом в Тимашево…

Снохачество на Руси: как это было

Автор:

15 декабря 2017 17:05

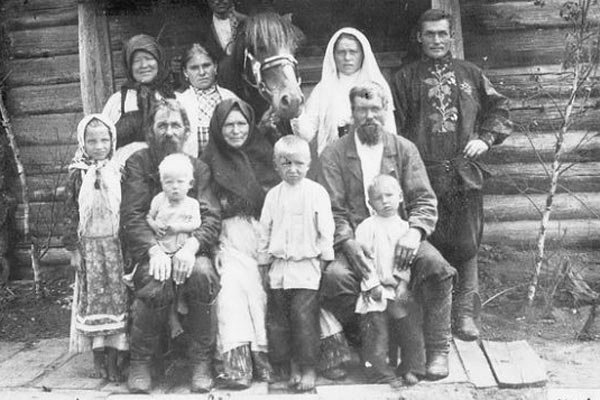

Подобное разнообразие в половой жизни мужчин, старших в большой крестьянской семье, где под одной крышей существовали и вели совместное хозяйство по две-три, а то и больше «ячейки общества», как ни странно, в самих деревнях в XVIII — XIX веках особо не осуждалось. Возможно потому, что так жили очень многие селяне, не способные отделиться от семьи отца, тестя или свекра.

Причина такого инцеста

Снохачами называли свекров, сожительствовавших со своими невестками (снохами для свекровей). Подобный блуд был возможен, главным образом, в семьях, где в одной избе (хате) вынужденно сосуществовали семьи родителей и сыновей. Порой даже присутствие законного мужа не являлось препятствием для посягательств на его жену со стороны свекра. Но чаще всего такое прелюбодейство свершалось во время отлучки супруга.

Поначалу снохачество практиковалось в семьях, где сыновей забривали в рекруты. Воинская служба в дореволюционной России была очень долгой – с 1793 по 1874 годы рекруты служили по 25 лет. Потом этот срок сократили до 7 лет, только к 1906 году он снизился до 3 лет.

Затем главной причиной отсутствия молодых мужей и, соответственно, поводом для посягательств на честь их оставленных дома жен стал отхожий промысел. Парни и молодые мужики надолго уходили на заработки в города и другие села, а с их супругами тем временем развлекались «старшие по дому». В Черноземье, да и в других регионах России, вXIX веке отцы нередко женили сыновей подростками на 16 – 17-летних девушках, часто специально с прицелом на свое дальнейшее половое разнообразие. После свадьбы молодой вскорости по настоянию главы семейства отправлялся на отхожий промысел, наведываясь к супруге всего пару раз за год.

Кровосмешением (инцестом) такое сожительство считала русская православная церковь. В частности, по определению РПЦ, снохачество было одной из причин для расторжения церковного брака.

Подарил платок и заткнул роток

Сноха (невестка), находясь, по сути, в приживалках в доме родителей мужа, была подчас самым бесправным и несчастным членом семьи. Свекровь ее ненавидела, а свекор «использовал по своему усмотрению». Оба могли загнобить молодуху тяжелейшим крестьянским трудом, поручая самую черную работу по хозяйству. Спасения не было ниоткуда – если жена рассказывала мужу о посягательствах свекра, супруг чаще всего колотил бабу смертным боем. Волостные суды сторонились рассматривать жалобы на снохачество. Временное прибежище в доме своих родителей тоже проблемы не решало – все равно отец с матерью вскорости отправляли горемыку-дочь обратно («что люди скажут»).

Понуждение к половой близости со стороны свекра было делом нехитрым – хозяин положения с помощью уговоров, подарков и посулов не нагружать работой по дому и в поле чаще всего добивался своего. Тем более, деваться молодухе, как правило, все равно было некуда. В качестве подарка мог выступать обыкновенный платок (в деревнях все замужние бабы обязаны были всесезонно носить такие головные уборы) или какая-нибудь безделушка.

Снохачество нашло широкое отражение в русской литературе и в отечественной кинематографии – о нем, в частности, писал в повести «Житие одной бабы» Н. С. Лесков, упоминал в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов. Соответственно, особые взаимоотношения снохи и свекра показаны и в экранизации этих произведений.

Обособление спасло положение

«Квартирный вопрос их испортил», – говорил М. А. Булгаков о москвичах по другому поводу. Применительно к явлению снохачества проблема тоже во многом зависела от традиций тесного совместного проживания патриархальной семьи, когда под одной крышей ютились несколько поколений. Как только такой уклад сосуществования в России после XIX века начал рушиться, и на селе родители и женатые дети стали проживать раздельно, феномен сожительства свекров и невесток постепенно утратил свою актуальность.

Источник:

Еще крутые истории!

Новости партнёров

реклама

Снохачество на Руси: как это было

Подобное разнообразие в половой жизни мужчин, старших в большой крестьянской семье, где под одной крышей существовали и вели совместное хозяйство по две-три, а то и больше «ячейки общества», как ни странно, в самих деревнях в XVIII — XIX веках особо не осуждалось.

Возможно потому, что так жили очень многие селяне, не способные отделиться от семьи отца, тестя или свекра.

Причина такого инцеста

Снохачами называли свекров, сожительствовавших со своими невестками (снохами для свекровей). Подобный блуд был возможен, главным образом, в семьях, где в одной избе (хате) вынужденно сосуществовали семьи родителей и сыновей. Порой даже присутствие законного мужа не являлось препятствием для посягательств на его жену со стороны свекра. Но чаще всего такое прелюбодейство свершалось во время отлучки супруга.

Поначалу снохачество практиковалось в семьях, где сыновей забривали в рекруты. Воинская служба в дореволюционной России была очень долгой – с 1793 по 1874 годы рекруты служили по 25 лет. Потом этот срок сократили до 7 лет, только к 1906 году он снизился до 3 лет.

Затем главной причиной отсутствия молодых мужей и, соответственно, поводом для посягательств на честь их оставленных дома жен стал отхожий промысел. Парни и молодые мужики надолго уходили на заработки в города и другие села, а с их супругами тем временем развлекались «старшие по дому». В Черноземье, да и в других регионах России, вXIX веке отцы нередко женили сыновей подростками на 16 – 17-летних девушках, часто специально с прицелом на свое дальнейшее половое разнообразие. После свадьбы молодой вскорости по настоянию главы семейства отправлялся на отхожий промысел, наведываясь к супруге всего пару раз за год.

Кровосмешением (инцестом) такое сожительство считала русская православная церковь. В частности, по определению РПЦ, снохачество было одной из причин для расторжения церковного брака.

Подарил платок и заткнул роток

Сноха (невестка), находясь, по сути, в приживалках в доме родителей мужа, была подчас самым бесправным и несчастным членом семьи. Свекровь ее ненавидела, а свекор «использовал по своему усмотрению». Оба могли загнобить молодуху тяжелейшим крестьянским трудом, поручая самую черную работу по хозяйству. Спасения не было ниоткуда – если жена рассказывала мужу о посягательствах свекра, супруг чаще всего колотил бабу смертным боем. Волостные суды сторонились рассматривать жалобы на снохачество. Временное прибежище в доме своих родителей тоже проблемы не решало – все равно отец с матерью вскорости отправляли горемыку-дочь обратно («что люди скажут»).

Понуждение к половой близости со стороны свекра было делом нехитрым – хозяин положения с помощью уговоров, подарков и посулов не нагружать работой по дому и в поле чаще всего добивался своего. Тем более, деваться молодухе, как правило, все равно было некуда. В качестве подарка мог выступать обыкновенный платок (в деревнях все замужние бабы обязаны были всесезонно носить такие головные уборы) или какая-нибудь безделушка.

Снохачество нашло широкое отражение в русской литературе и в отечественной кинематографии – о нем, в частности, писал в повести «Житие одной бабы» Н. С. Лесков, упоминал в романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов. Соответственно, особые взаимоотношения снохи и свекра показаны и в экранизации этих произведений.

Обособление спасло положение

«Квартирный вопрос их испортил», – говорил М. А. Булгаков о москвичах по другому поводу. Применительно к явлению снохачества проблема тоже во многом зависела от традиций тесного совместного проживания патриархальной семьи, когда под одной крышей ютились несколько поколений. Как только такой уклад сосуществования в России после XIX века начал рушиться, и на селе родители и женатые дети стали проживать раздельно, феномен сожительства свекров и невесток постепенно утратил свою актуальность.

Снохачество

– ключ к «загадочной русской душе»

|

| В. Маковский. Свекор. 1888 г. |

В ХVIII – XIX веках Россия

обогатила мир очередной духовной скрепой – снохачеством. Так называлась распространенная

в простонародье практика сожительства главы большой крестьянской семьи с женами

своих родных сыновей – «снохами». Данная особенность посконной культуры россиян

позволяет заглянуть в самые потаенные дебри «загадочной русской души».

Феномена

снохачества

В ХVIII – XIX веках российское крестьянство предпочитало жить большими патриархальными семьями. В одной избе проживали

и хозяйствовали сразу несколько родственных семей: родителей и их сыновей.

Глава подобной патриархальной семьи

обладал огромной властью и авторитетом, подкрепленным законами и обычаями

московитов. Глава семейства решал за своих детей кому, когда и на ком жениться.

Зачастую решения принимались отнюдь не в интересах сыновей.

В ХIХ веке на Тамбовщине получили

широкое распространение браки между 12 – 13 летними мальчиками с девицами лет

17 – 18. Таким образом, отцы обзаводились новыми наложницами, формально

состоявшими в церковном браке с их сыновьями.

После армейской реформы царя Петра I в российских

деревнях появляется новый феномен – жены рекрутов. До конца XIX века срок службы

в армии Российской империи для простого солдата был огромным – 25 лет. Пока рекрут

нес государеву службу, солдатская жена проживала в одном доме с отцом мужа.

Женщина оказывалась беззащитной перед напором

страстного свекра. На его стороне была реальная власть отца семейства, не

находящая выхода сексуальность снохи, и простое человеческое тепло: ухаживания,

дары, обещания.

Нечерноземье исконной Московии не

позволяло крестьянским семьям жить лишь за счет сельского хозяйства. Для того

чтобы свести концы с концами крестьяне вынуждены были отправляться на

заработки, зачастую далеко от родного дома.

|

| Ф. Журавлев. Приезд извозчика домой. 1867-1868 г. |

Отхожие промыслы создавали для снохачества условия не менее благоприятные, чем

рекрутчина. Пока сыновья были на заработках, отцы развлекались с их женами.

Сожительство свекров с невестками

создавало весьма пикантные коллизии. Ребенок жены рекрута мог приходиться последнему

единокровным братом. Часто глава патриархального семейства формально числился

такому ребенку дедом, а фактически был отцом. Все всё знали, и, тем не менее, продолжали жить вместе, как ни в чем

не бывало.

Для российского общества

снохачество было обыденным явлением. Упоминания о нем можно найти в

произведениях Лескова, Горького, Дорошевича, Логинова, Тургенева, Бунина,

Чапыгина и других писателей земли Российской.

Какие же психологические мотивы

стоят за этим социальным явлением?

Разгадка

тайны «русской души»

Главная особенность снохачества –

отец и сын находятся в половых сношениях с одной и той же женщиной. Попутно

заметим, что эти сношения и дали название социальной роли этой женщины в семье – «сноха».

Психоанализ давно обнаружил

существование мотива Кандавла. Герой древнегреческого мифа обожал

демонстрировать гостям свою обнаженную супругу. Такое поведение характерно для

людей с подавленной, скрытой гомосексуальностью.

Женщина становится

своеобразным передатчиком полового акта между двумя мужчинами, которые, в силу

различных обстоятельств, не могут заниматься открытым гомосексуализмом. При

наличии мотива Кандавла гомосексуальность, как правило, не осознается.

| У. Этти. Кандавл, царь Лидии, показывает свою жену телохранителю Гигу. 1830 г. |

Снохачество имеет и другую, не

менее важную причину, которую можно обнаружить по ее следствию. В

патриархальных семьях с любвеобильным свекром появлялись дети, для которых «дедушка»

был родным отцом, а формальный «отец» – братом.

В такой семье терялись четкие границы

между семьями отцов и сыновей, все превращалось в единую общность, где все были

братьями и сестрами, за исключением главы семьи. Отец семейства для остальных

был царь и бог в одном лице.

Патриархальные крестьянские семьи

России поразительно напоминают описанную Зигмундом Фрейдом первобытную орду.

Согласно гипотезе отца

психоанализа, первобытное общество представляло собою «орду». Ее возглавлял

властный отец, которому принадлежали все женщины группы. За попытку

посягательства на женщину, отец кастрировал виновного сына, а затем изгонял из

орды. Однажды сыновья взбунтовались, убили и съели отца. Чувство вины за содеянное

вынудило отцеубийц заключить соглашение о создании моногамных семей и недопустимости

кровосмешения.

В российской патриархальной семье

мы видим возврат к архаичным нормам человеческого существования, фактическое

упразднение моногамной семьи. При помощи снохачества реализовывалось не

осознаваемое желание вернуться в состояние первобытного единства, своеобразного

коллективного тела.

Российское общество с завидным

постоянством на протяжении всей своей истории осуществляет один и тот же сценарий социального

устройства – существование в огромной патриархальной стране-«семье», состоящей из бесправных «сыновей

и снох», над которыми господствует всемогущий батюшка царь-деспот.

|

| В. Максимов. Семейный раздел. 1876 г. |

В новейшей российской истории повторилось

даже убийство «отца Орды» – расстрел царя-батюшки Николая II взбунтовавшимися «сынами России». После чего, мучимые чувством вины россияне создали один из самых

жестоких и кровавых в человеческой истории режимов – коммунизм СССР. В

Советском Союзе бесправной народной массой железной рукой правил «отец всех

народов» Иосиф Сталин – один из самых популярных исторических деятелей

современной России.

Приложение.

Российский национальный характер в описании Н. Костомарова

Упомянутые черты российского

национального характера были замечены многими наблюдателями. Коллективизм

россиян – не что иное, как стремление слиться в коллективное тело «первобытной

орды» где господствует властный «отец».

Николай Костомаров, крупнейший

восточноевропейский историк XIX века, оставил на сей счет поразительно меткие наблюдения.

Приведем несколько цитат из его статьи «Две русские народности».

|

| Украинский историк Николай Костомаров |

В этом произведении проводится сравнение россиян («великороссов») и украинцев («южноруссов). В скобках указывается

страница цитируемого источника (журнал «Основа»: СПб., 1861. — №3. — с. 33 – 80).

«Изъ этого короткаго историческаго обзора

различія, возникшаго въ отдаленныя отъ насъ времена между двумя русскими

народностями, можно заключить, что племя южно-русское имЂло отличительнымъ

своимъ характеромъ перевЂсъ личной свободы, великорусское — перевЂсъ

общинности. По коренному понятію первыхъ, связь людей основывается на взаимномъ

согласіи, и можетъ распадаться по ихъ несогласію; вторые стремились установить

необходимость и неразрывность разъ установленной связи и самую причину

установленія отнести къ Божіей волЂ и, слЂдовательно, изъять отъ человЂческой

критики. Въ одинакихъ стихіяхъ общественной жизни, первые усвоивали болЂе духъ,

вторые стремились дать ему тЂло; въ политической сферЂ первые способны были

создавать внутри себя добровольныя компаніи, связанныя на столько, на сколько

къ тому побуждала насущная необходимость, и прочныя на столько, на сколько

существованіе ихъ не мЂшало неизмЂнному праву личной свободы; вторые стремились

образовать прочное общинное тЂло на вЂковыхъ началахъ, проникнутое единымъ

духомъ. Первое вело къ федераціи, но не съумЂло вполнЂ образовать ее; второе

повело къ единовластію и крЂпкому государству: довело до перваго, создало второе.

Первое оказалось много разъ неспособнымъ къ единодержавной государственной

жизни. Въ древности оно было господствующимъ на русскомъ материкЂ, и когда

пришла неизбЂжная пора или погибнуть, или сплотиться, должно было невольно

сойти со сцены и уступить первенство другому. Въ великорусскомъ элементЂ есть

что-то громадное, создательное, духъ стройности, сознаніе единства, господство

практическаго разсудка, умЂющаго выстоять трудныя обстоятельства, уловить

время, когда слЂдуетъ дЂйствовать, и воспользоваться имъ на сколько нужно….

Этого не показало наше южно-русское племя. Его свободная стихія приводила либо

къ разложенію общественныхъ связей, либо къ водовороту побужденій; вращавшихъ

бЂличьимъ колесомъ народную историческую жизнь». (с. 64)

«ЧЂмъ болЂе принципъ семейной власти и

прочной кровной связи внЂдряется въ жизнь, тЂмъ превратнЂе онъ на нее

дЂйствуетъ. Южноруссъ тогда почтительный сынъ, когда родители оставляютъ ему

полную свободу и сами на старости лЂтъ подчиняются его волЂ; тогда добрый

братъ, когда съ братомъ живетъ какъ сосЂдъ, какъ товарищъ, не имЂя ничего

общаго, нераздЂльнаго. Правило: каждому свое, соблюдается въ семействахъ; не

только взрослые члены семьи не надЂваютъ одежды другого, даже у дЂтей у каждаго

свое; у Великоруссовъ, въ крестьянскомъ быту, часто д†сестры не знаютъ, кому

изъ нихъ принадлежитъ тотъ или другой тулупъ, а объ отдЂльной принадлежности у

дЂтей не бываетъ и помина.

Обязательная

общинность земская и отвЂтственность личности міру для Южнорусса есть въ высшей

степени несноснЂйшее рабство и вопіющая несправедливость. Не смЂть назвать

ничего своимъ, быть батракомъ какого-то отвлеченнаго понятія о мірЂ, отвЂчать

за другого безъ собственнаго желанія — ко всему этому не расположила народъ

южнорусскій его прошедшая жизнь. Громада по южнорусскому понятію совсЂмъ не то,

что міръ по великорусскому. Громада есть добровольная сходка людей; кто хочетъ

— въ ней участвуетъ, кто не хочетъ — выходитъ, такъ какъ въ ЗапорожьЂ — кто хотЂлъ

— приходилъ, кто хотЂлъ — выходилъ оттуда добровольно. По народному понятію,

каждый членъ громады есть самъ по себЂ независимая личность, самобытный

собственникъ; обязанность его къ громадЂ только въ сферЂ тЂхъ отношеній,

которыя устанавливаютъ связь мажду ея членами для взаимной безопасности и

выгодъ каждаго, — тогда-какъ, по великорусскому понятію, міръ есть какъ бы

отвлеченное выраженіе общей воли, поглощающей личную самобытность каждаго.

Главное различіе здЂсь, конечно, проистекаетъ отъ поземельной общинности. Коль

скоро членъ міра не можетъ назвать своею собственностію участокъ земли, который

онъ обработываетъ, онъ уже не свободный человЂкъ. Мірское устройство

великорусское есть стЂсненіе, и потому форма послЂдняго, введенная властію,

приняла въ себя духъ и смыслъ, господствующій въ Великороссіи; корень его

лежалъ уже въ глубинЂ народной жизни: оно истекло нравственно изъ того же

стремленія къ тЂсному сплоченію, къ единству общественному и государственному,

которое составляетъ, какъ мы показали, отличительный признакъ великорусскаго

характера. Частная поземельная собственность выводится такимъ легальнымъ путемъ

изъ великорусской общественной философіи. Все общество отдаетъ свою судьбу

олицетворенію своей власти, тому лицу, которое поставляетъ надъ обществомъ

Богъ, и, слЂдовательно, все обязано ему повиновеніемъ. Такимъ образомъ, все

принадлежитъ ему безусловно, какъ намЂстнику Божію; отсюда понятіе, что все

Божье да царское. И предъ царемъ, какъ и предъ Богомъ, всЂ равны. Но какъ Богъ

одного возвышаетъ, награждаетъ, а другого караетъ, унижаетъ, такъ поступаетъ и

царь, исполняющій на землЂ божественную волю. Это выражается прекрасно

пословицею: воля Божья, судъ царевъ. Отсюда народъ безропотно сносилъ даже и тó,

чтó казалось превосходило мЂры человЂческаго терпЂнія, какъ, напримЂръ,

душегубства Іоанна Грознаго. Царь дЂлалъ несправедливо, жестоко, но тЂмъ не

менЂе онъ былъ орудіемъ Божіей воли. Противиться царю, хотя бы и неправедному,

значитъ противиться Богу: и грЂшно и неполезно, потому что Богъ пошлетъ еще

худшія бЂды. ИмЂя безусловную власть надъ обществомъ, царь есть государь, то

есть, полный владЂтель собственникъ всего государства. Слово государь именно

означало собственника, имЂющаго право безусловно, по своему усмотрЂнію,

распорядиться всЂмъ, что есть въ его государствЂ, какъ своими вещами». (с. 74 – 75)

«Естественно, и рабъ, при первой возможности,

желалъ сдЂлаться свободнымъ; тогда какъ въ Великороссіи онъ не могъ этого

желать, ибо находилъ своего господина зависЂвшимъ отъ другой высшей воли, такъ

же какъ онъ самъ зависЂль отъ него. У Южноруссовъ рЂдко быди случаи, чтобъ

крЂпостной былъ искренно расположенъ къ своему господину, чтобъ такъ былъ

связанъ съ нимъ безкорыстною, будто сыновнею, любовью, какъ это не рЂдко мы

видЂли въ мірЂ отношеній господъ къ крестьянамъ и слугамъ въ Великороссіи. У

Великороссіянъ встрЂчаются примЂры трогательной привязанности такого рода.

КрЂпостной человЂкъ, слуга, рабъ, нерЂдко предавъ своему барину вполнЂ, душею и

сердцемъ, даже и тогда, когда баринъ не цЂнитъ этого. Онъ хранитъ барское

добро, какъ свое; радуется, когда честолюбивый баринъ его получаетъ почетъ». (с. 77)

Сайт містить унікальні тексти, кожен з яких уперше був оприлюднений саме тут. Бажаєте читати нові статті першим? Натисніть на дзвоник розташований в правому нижньому кутку монітора!