«Вымершие» предметы славянского быта

Вести хозяйство на Руси было непросто. Не имея доступа к современным благам человечества, древние мастера изобретали предметы повседневного быта, которые помогали человеку справляться со множеством дел. О многих таких изобретениях сегодня уже забыли, потому что технологии, бытовая техника и смена уклада жизни полностью вытеснили их. Но не смотря на это, по оригинальности инженерных решений древние предметы ничуть не уступают современным.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундук являлся обязательным предметом повседневного обихода./Фото: www.myhome.ru

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

Садник

Одним из наиболее важных предметов народного хозяйства на Руси считался садник. Он имел вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. Русские мастера изготавливали предмет из сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи. Найдя дерево нужного размера и подходящего качества, его раскалывали на две части, высекая из каждой по одной длинной доске. После чего их гладко остругивали и чертили контур будущего садника, стараясь убрать всевозможные сучки и зазубрины. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали.

Русская красавица с садником в руках./Фото: med-explorer.ru

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник)

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Стандартный печной набор: ухват, чапельник, кочерга./Фото: www.cheboksary.ru

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

Серп./Фото: assets.suredone.com

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

Так выглядели жернова./Фото: nashridkup.com.ua

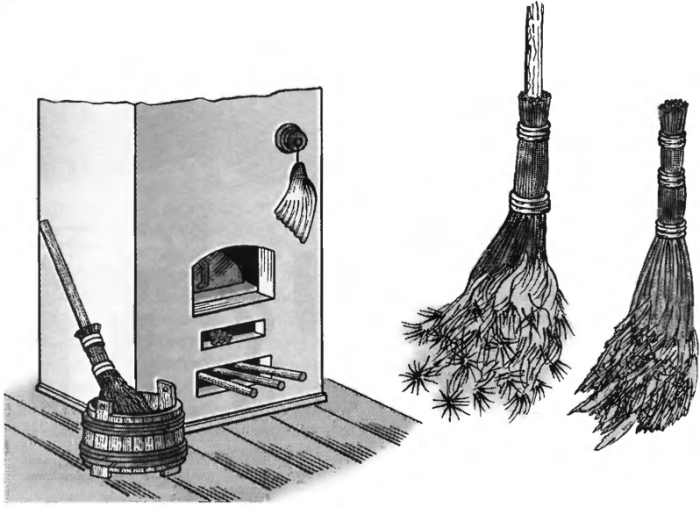

Помело

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла. С ними было связано немало пословиц и поговорок, которые до сих пор у многих на устах.

Помело, метла и веник./Фото: prioritetinvest.ru

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Различные виды коромысел./Фото: static.panoramio.com

Корыто и рубель

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

То самое старухино корыто.

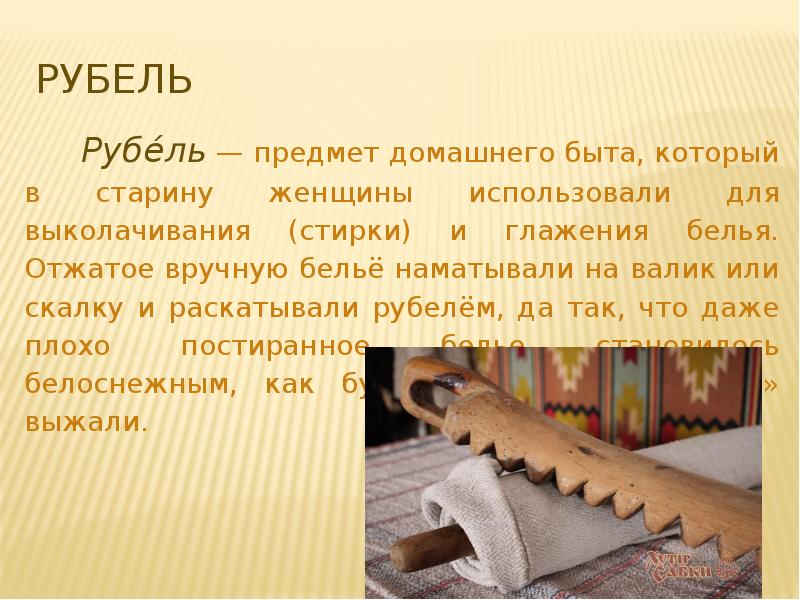

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Рубель и скалка — древние приспособления для стирки и глажки белья./Фото: moskva.doski.ru

Чугунный утюг

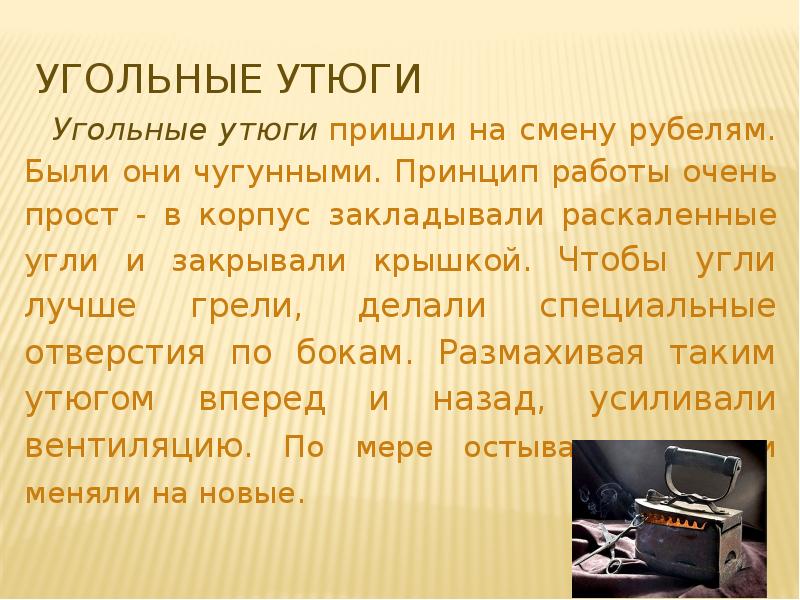

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Угольный чугунный утюг./Фото: budvtemi.com

Прялка

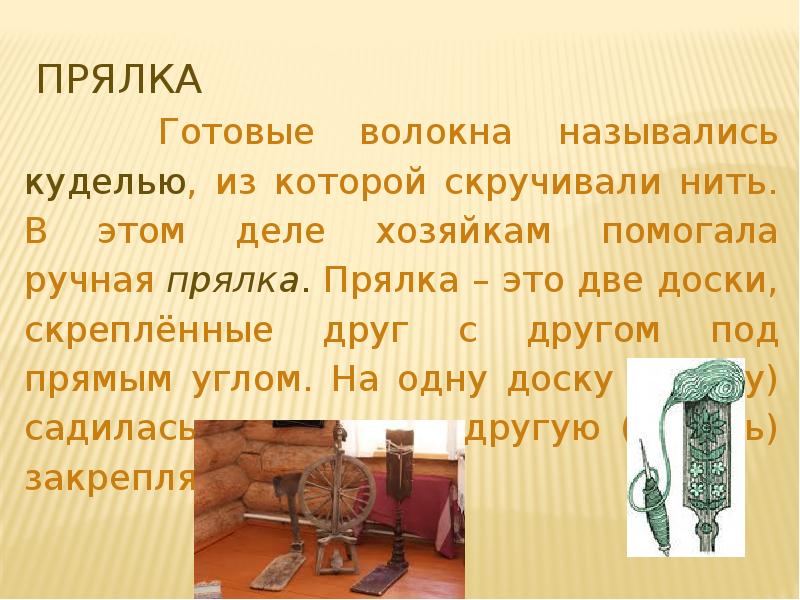

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

Прялки-донце./Фото: www.booksite.ru

Сегодня весьма интересно увидеть, какой была дореволюционная Россия 1896 года на цветных фотографиях Франтишека Кратки.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Какая вещь в вашем доме самая древняя и самая диковинная? В опросе поучаствовали десятки человек и вот несколько самых ярких ответов. В старых вещах — будь то артефакты с раскопок или семейные реликвии — всегда есть некий ореол таинственности и за ними, как правило, стоит увлекательная история!

1. «Это сундук, который проехал через остров Эллис вместе с моими пра-прадедами»

Источник:

2. «Балки в нашем потолке, которые стоят на своём месте примерно с 1650 года»

Источник:

3. «Этот граммофон мне подарила бабушка. Я не знаю, сколько ему лет. Он всё ещё работает»

Источник:

4. «Полностью функционирующий кассовый аппарат 1914 года производства National Cash Register. 1914 год — последний год, когда при изготовлении использовалась латунь, из-за Первой мировой войны»

Источник:

5. «Этот маленький трилобит — ему приблизительно 500 миллионов лет»

Источник:

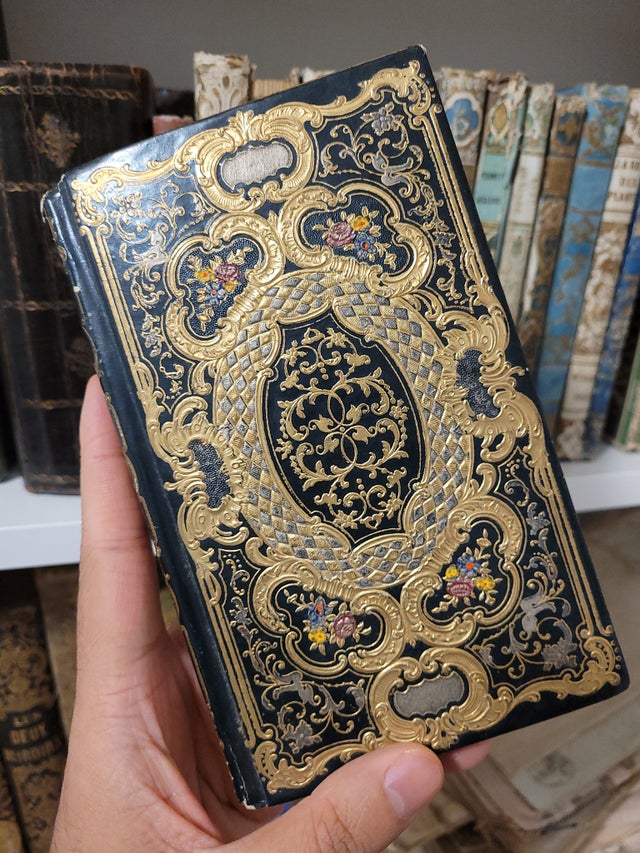

6. «Издание «Трех мушкетеров» 1894 года»

Источник:

7. «Напольные часы 1680-х гг.»

Источник:

8. «Чугунную плиту Crawford 1907 года я закончил восстанавливать на этой неделе»

Источник:

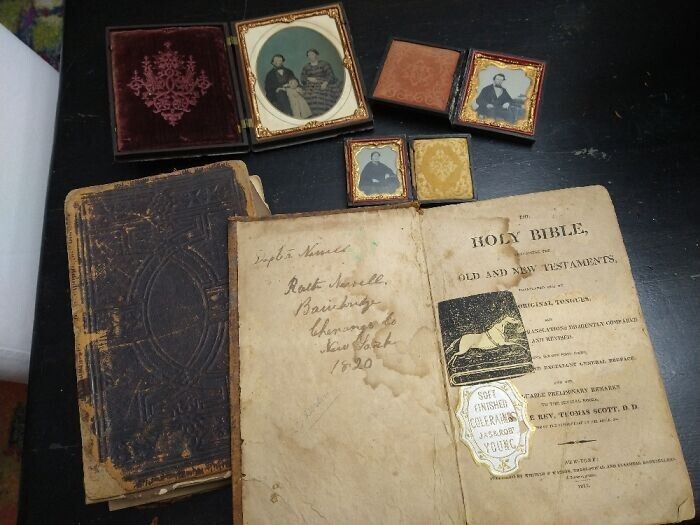

9. «Старые семейные Библии 1820-х годов и дагерротипы моих родственников середины 19 века»

Источник:

10. «Римская амфора, изготовленная за 400 лет до рождения Иисуса»

Источник:

11. «Не хочу хвастаться, но думаю, что я победил. Это кусок метеорита Муонионалуста, одного из древнейших известных железных метеоритов»

Источник:

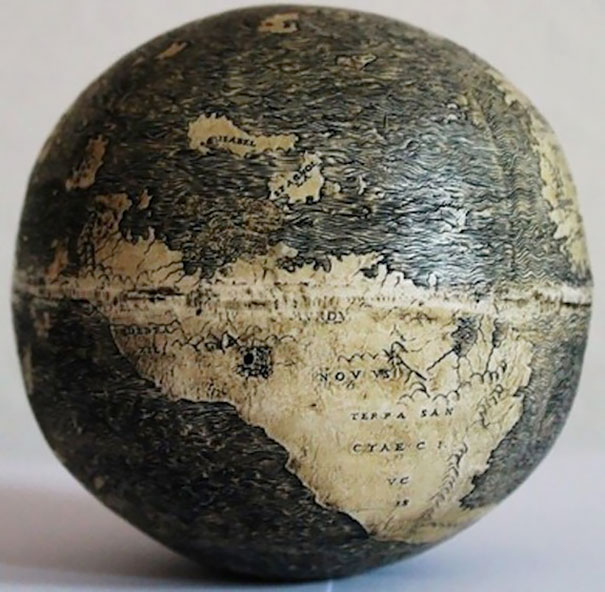

12. «Этот классный маленький глобус, открывающийся в виде часов, с местом для вставки изображения. Он принадлежал моему любимому дедушке. Я мало что о нём знаю, кроме того, что он был сделан в 1940-х годах»

Источник:

13. «Римский динарий Республики, возраст более 2000 лет»

Источник:

14. «Мой письменный стол. Он примерно того же возраста, что и Декларация независимости (ручки, к сожалению, не оригинальные)»

Источник:

15. «Карманные часы моего дедушки. Подарены ему отцом на выпускной в 1918 году. Изготовлены американской часовой компанией Waltham в 1887 году»

Источник:

16. «Обручальное кольцо моей прабабушки. Где-то 1912 г., я полагаю»

Источник:

17. «Это одеяло было свадебным подарком моему прапрапрадедушке в 1847 году»

Источник:

18. «Круглый обеденный стол из дуба. Примерно 1890 год»

Источник:

19. «Карманный бинокль, с помощью которого моя прабабушка смотрела скачки на Винсеннском ипподроме»

Источник:

20. «Некоторые старинные предметы, которые есть у нас дома»

Источник:

«Большая окаменелость, которую я нашел во Франции в детстве + чаша долины Инда, прибл. 2800-2600 гг. до н.э. / Мехргар Период VII Пакистан / Голландская гранатовая плитка, прибл. 1625 год.»

21. «Это часы моего прадеда. Он получил их от родителей, когда был подростком»

Источник:

22. «Мое греческое бронзовое копье, ок. 1000-700 гг. до н.э.»

Источник:

23. «Игровая консоль Binatone Pong 1977 года. Одна из первых домашних консолей»

Источник:

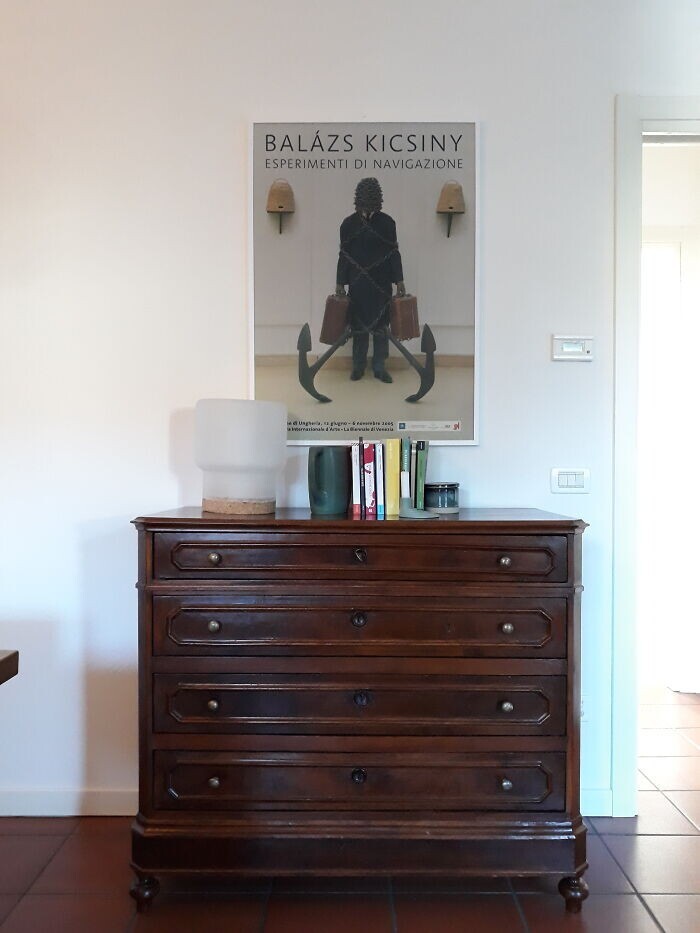

24. «Комод, работа конца XIX века»

Источник:

25. «Моя любимая африканская скульптура (подголовник), конец 19 века, купленная моим дедушкой в 1904 году, из Анголы»

Источник:

26. «Моя самая ценная вещь! И старая монета в один пенс 1917 года! (И да, я добавил фото с другой стороны, чтобы вы знали, что это не обман)»

Источник:

27. «Это сундук, который подарила мне моя бабушка. Она утверждала, что он принадлежал ещё моей прапрабабушке»

Источник:

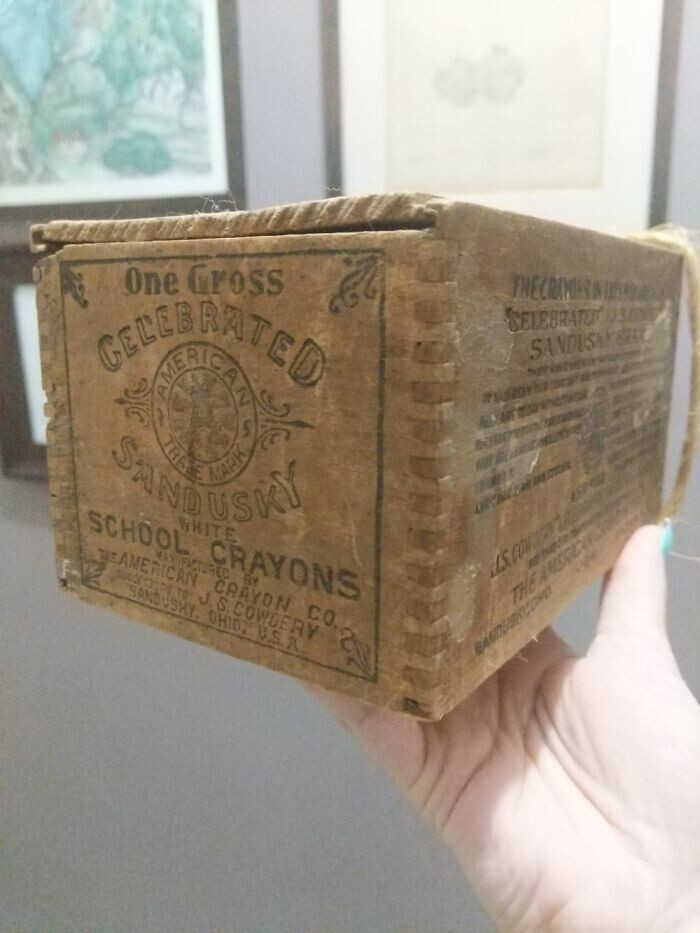

28. «Коробка с мелками. Найдена в доме бабушки моего мужа»

Источник:

29. «Моё пианино. Сделано в 1915 году»

Источник:

30. «Познакомьтесь с Люси. Медицинское учебное пособие конца 1800-х годов»

Источник:

Источник:

— переведено специально для fishki.net

Вести хозяйство на Руси было непросто. Не имея доступа к современным благам человечества, древние мастера изобретали предметы повседневного быта, которые помогали человеку справляться со множеством дел. О многих таких изобретениях сегодня уже забыли, потому что технологии, бытовая техника и смена уклада жизни полностью вытеснили их. Но не смотря на это, по оригинальности инженерных решений древние предметы ничуть не уступают современным.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

Садник

Одним из наиболее важных предметов народного хозяйства на Руси считался садник. Он имел вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. Русские мастера изготавливали предмет из сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи. Найдя дерево нужного размера и подходящего качества, его раскалывали на две части, высекая из каждой по одной длинной доске. После чего их гладко остругивали и чертили контур будущего садника, стараясь убрать всевозможные сучки и зазубрины. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали.

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник)

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

Помело

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла. С ними было связано немало пословиц и поговорок, которые до сих пор у многих на устах.

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Корыто и рубель

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Чугунный утюг

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм. Позже угли заменили чугунными болванками.

Прялка

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

См.также:

Что ели в Древней Руси.

Любопытное об истории русской печи

Какие мужики были на Руси?

Сколько раз видел эту картину, но никогда не задумывался, почему этот казак без рубашки

Memento mori. Похороны по-русски.

Мы наслаждаемся беспрецедентными современными технологиями, но гораздо больше используемых нами вещей существуют целую вечность. Древние люди тысячелетия назад пользовались такими повседневными объектами, как туалеты со смывом, жевательная резинка, хорошие кошельки.

Мы представляем вам список примеров из старейших предметов быта и обратите внимание, что это лишь самые старые сохранившиеся образцы — многие из подобных предметов существовали гораздо раньше.

Самые старые носки (2500 лет)

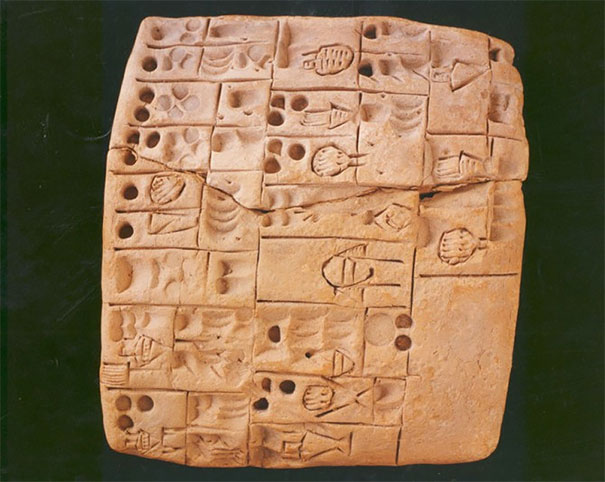

Первый написанный рецепт (5000 лет)

Самые старые солнцезащитные очки (800 лет)

Самая древняя скульптура в форме человека (35000 — 40000 лет)

Самая старая обувь (5500 лет)

Самый старый музыкальный инструмент (40000 лет)

Самые старые брюки (3300 лет)

Самые древние туалеты со смывом (2000 лет)

Старейший бюстгальтер (500 лет)

Этот бюстгальтер носили в период между 1390 г. и 1485 г. в Австрии. Существуют более ранние исторические описания этого предмета, но другие экземпляры не сохранились. (Фото: theatlantic.com)

Самый старый протез (3000 лет)

Самый старый кошелёк (4500 лет)

Самый старый презерватив (370 лет)

Старая жевательная резинка (5000 лет)

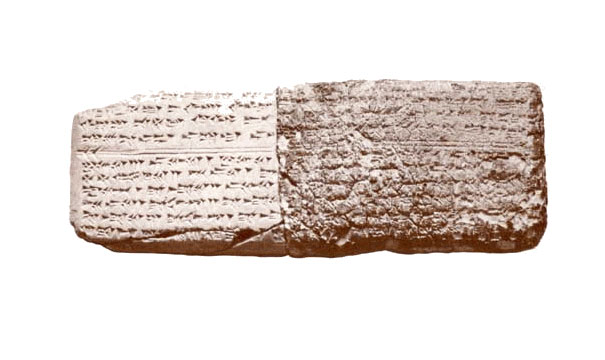

Самая старая записанная мелодия (3400 лет)

Старейшая записанная мелодия нашлась в древнем городе-государстве Угарит, на территории современной южной Сирии. Музыку написали для лиры. (Фото: ancientlyre.com)

Древняя монета (2700 лет)

Самый старый глобус (510 лет)

Музей ложки во Владимире, музей утюга в Переславле-Залесском, музей мыла в Шуе или музей гармони деда Филимона в Туле… Сегодня в России насчитывается около 500 частных музеев, и постоянно открываются новые. Как собрания диковин из частных коллекций превращаются в музейные экспонаты и становятся общим достоянием, какие трудности приходится преодолеть и зачем коллекционерам это нужно, выясняла «Лента.ру».

Явление это не ново. Считается, что первым русским частным коллекционерам, открывшим личное собрание для широкой публики, был сам Петр I, основавший Кунсткамеру еще в начале XVIII века. В XIX веке его примеру последовали граф Николай Румянцев, создавший первую публичную библиотеку, купец и меценат Алексей Бахрушин, основатель первого театрального музея, братья Третьяковы с их художественной галерей и многие другие. Однако большая часть этих музеев создавалась в столицах, сегодня же самые необычные, уютные и душевные музеи открываются именно в провинциальных городах, таких как Старица, где уже появились три подобных музея и на подходе еще два.

Старица, Волга, мост, монастырь…

Фото: Петр Каменченко

Старица — небольшой районный центр Тверской области, в верховьях Волги. Больше семи тысяч жителей. Два завода, несколько школ, больница, автостанция, рынок… И десятки старинных зданий: храмов, купеческих особняков, кузниц, торговых рядов, белокаменных заборов с низкими арочными воротами, резных наличников на деревянных домах…

Впервые я попала в этот город в 2010 году, когда мы с семьей стали ездить в Берново, где у нас сохранился родовой дом. Старица тогда представлялась унылым местом. Краеведческий музей с академической экспозицией, Свято-Успенский монастырь и обтрепанные ветром афиши «Цирк приехал!», изредка появлявшиеся на столбах, — вот и все развлечения, которые мог предложить город.

Лет пять назад Старица вдруг начала оживать. Сначала появился отель «Особняк» на улице Карла Маркса, аккуратно по-европейски отремонтированное здание, затем друзья по деревне рассказали, что в городе открылась пиццерия, где готовят очень вкусную пиццу. А два года назад, когда мы, переехав мост через Волгу, поднимались вверх по улице Ленина, в небе вдруг всплыл силуэт мельницы, тонко нарисованный на стене одного из домов, под самой крышей. И надпись: «Музей пекарского дела». Стало любопытно. Мы погуглили. Оказалось, в Старице действительно появился новый музей. И создали его два предпринимателя, Алексей Киселев и Валерий Фетискин. Местные жители, в свою очередь, рассказали, что, по слухам, бизнесмены хотели открыть пекарню и собирали старинную утварь для украшения зала. Но с пекарней не сложилось, а коллекция осталась. И превратилась в музей.

Музей пекарского дела

— Несколько лет назад мы приняли участие в конкурсе, который проводило министерство туризма Тверской области. Подали два проекта: музей фарфора и пекарского дела. Первый проект нам казался выигрышней, фарфор пользуется стабильным интересом у туристов. Но неожиданно выстрелил второй проект. И мы получили грант на пекарское дело! — рассказывает предприниматель Алексей Киселев о том, как на самом деле появился музей.

Скорее всего Алексей Киселев и его брат Валерий Фетискин никогда и не думали, что станут музейщиками. Им обоим по сорок с лишним лет, родились и живут в Химках. Получили образование в области менеджмента, а первым их делом стала логистическая компания по перевозке замороженных продуктов. В 2009 году предприниматели решили начать еще один бизнес в Старице, поскольку здесь у них живут родственники. Оценив исторический и культурный потенциал Верхневолжья, они сделали ставку на туризм и открыли небольшой, но современный отель, пиццерию и пару кафе — то есть то, чего не хватало городу, чтобы достойно встречать гостей.

Старица. Музей пекарского дела

Фото: Петр Каменченко

Примерно в это же время бизнесмены увлеклись коллекционированием фарфора: статуэтки, каминные часы, посуда.

— Знаете, как бывает: ищешь одну вещь, а попадается что-то совсем другое? Вот так однажды мы искали на интернет-аукционе фарфор, а нам выскочила вафельница, — рассказывает Алексей. — Мы ее приобрели. За ней — другую. Вслед за вафельницами стали попадаться формы для куличей, пирогов…

Мы поняли, что в Российской империи была целая индустрия, связанная с выпечкой. А поскольку вафли — пекут, куличи — пекут, пироги — тоже пекут, родилась идея открыть музей, посвященный истории и культуре пекарского дела

Для того чтобы выставить свою коллекцию, бизнесмены приобрели каменный особняк XIX века, принадлежавший купцу Щукину. До революции на первом этаже этого дома находилась лавка, на втором проживал сам Щукин с семьей. Алексей и Валерий в бывшей лавке открыли кафе «Пельменная», а музей разместили в купеческих комнатах. Получилось два зала, небольших, но просторных: белые стены, светлые окна, высокий потолок декоративно обшит грубой доской, штукатурка местами снята так, чтобы была видна мощная кладка кирпичных стен. Три печи — голландская, облицованная кафелем в синий (кобальтовый) цветочек, русская и печь для промышленной выпечки хлеба. Печи, правда, топить нельзя из-за правил противопожарной безопасности, но все остальные экспонаты подлинные и все в рабочем состоянии.

Что тут можно увидеть удивительного? Во-первых, коллекцию тех самых вафельниц, с которых все началось. Чугунные, тяжелые, с длинными, как у кузнечных клещей, ручками и зубастой пастью. В Российской империи они во множестве выпускались на Каслинском чугунолитейном заводе.

Процесс выпечки был не прост: вафельницу надо было накалить в печи, раскрыть, залить тесто из муки, яиц, масла и меда, закрыть и снова сунуть в печь. И так раз пятьдесят, чтоб хватило на всю семью. Зато вафли выходили ароматными, мягкими и красивыми — формы для них украшали рисунками и орнаментами: от рыбок и раков до крестов и двуглавых орлов.

Затем пряничные доски. Пряники — одно из традиционных лакомств. Но вот форм для их изготовления сохранилось немного — доски гнили, сгорали в пожарах. Большинство экспонатов музея — доски, привезенные Алексеем и Валерием из Германии и Нидерландов, с королями, принцессами, птицами и зверями. Но есть и редкости. Например, форма для пряника из Смоленской губернии, вырезанная почему-то на доске от иконы. А также реплика доски с надписью «Старица» для знаменитого местного пряника.

Собрание редких диковин из частных музеев города Старицы: морозильная камера XIX века. В левую часть закладывался лед, талая вода стекала через кран, в правой части хранились продукты

Фото: Петр Каменченко

Еще одно необычное собрание — формы для киселя. Трудно представить, но кисель когда-то пекли! Овес промывали, воду, в которой оставался крахмал, собирали, заквашивали ржаными корками, а потом заливали в форму и ставили томиться в печь. Кисели могли быть не только сладкими, но и сытными, их ели с медом, ягодами, маслом, луком, грибами. Дно формы часто украшали узором: цветами, птицами или теми же раками с тем расчетом, чтобы рисунок отпечатался на поверхности киселя.

А прямо за русской печью в дальнем зале воссоздана старинная кухня. И там целых два эксклюзива — первая чугунная плита и первый шкаф-холодильник. Оба предмета изготовлены на чугунно-литейном заводе Франца Сан-Галли в Санкт-Петербурге во второй половине XIX века. И оба были мечтой зажиточных домохозяек. Еще бы! На плите блюда можно было готовить по-модному: жарить, тушить, запекать, а не только варить и томить, как в печи. Что касается шкафа-холодильника, то он имел две камеры: в ту, что поменьше, закладывался лед, в другой, как в термосе, хранили продукты. В нижней части агрегата был устроен кран для слива талой воды. Такой холодильник можно было поставить прямо в доме, чтобы не бегать во двор на ледник.

Поиск необычных экспонатов Франца Сан-Галли — увлекательное занятие. Чугунную плиту, например, Алексей и Валерий обнаружили в одной из коммуналок на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Долгие годы хозяева не могли ее вытащить из квартиры — весила она 200 килограммов и не пролезала в двери. Чтобы извлечь ее, пришлось ломать стену, коммуналку все равно продавали. Другой экспонат — веялку для зерна — коллекционеры обнаружили также в Питере, в одном из офисов. И никто не смог им объяснить, что делает посреди приемного зала сельскохозяйственная техника XIX века с загадочной готической надписью на одной из стенок.

В то же время Алексей утверждает, что экспозиция музея на сегодняшний день сложилась и коллекционерам не хочется ее перегружать. Пополнять собрание они пока не планируют. Последнее, что они приобрели для музея, — церковная казна.

Это сундук, который весит несколько десятков килограммов. Но у него смещен центр тяжести. Даже если он пустой, поднимать его приходится двумя руками. А если полный, убежать с ним просто невозможно

Фарфор

Сейчас Киселев и Фетискин сосредоточились на новом музее — фарфора, — вернувшись, по сути, к своему первому проекту. Как и в случае с музеем пекарского дела, для размещения коллекции они приобрели на улице Карла Маркса кирпичный дом XIX века — настоящий дом с мезонином. До революции это тоже был купеческий особняк, в советские годы здание отдали под Дом колхозника, а позднее под военкомат.

Старица. Музей фарфора

Фото: Петр Каменченко

В музей мы пришли за пару недель до его открытия. В помещении завершались отделочные работы: лежали мешки цемента, пахло свежей известкой, сверлили и стучали рабочие. Но по стенам уже были расставлены витрины, и две смотрительницы распаковывали коробки с фарфором и расставляли по полкам фарфоровых пастушек, тарелки со сценами охоты, причудливые бутылочки из хрусталя.

Наша коллекция фарфора началась с керамической кружки для пива, которую мы купили на барахолке в Германии. Потом купили еще одну, и еще… Затем стали приобретать часы, фигурки и в конце концов опустились до сервизов

По мере того, как собрание пополнялось, Алексей и Валерий выставляли некоторые экземпляры. Так, фарфоровые предметы украшали интерьеры отеля «Особняк», а чуть позже «Пельменной». А в 2019 году в краеведческом музее Старицы прошла полноценная выставка «Хрупкий мир фарфора», на которой из коллекционных статуэток кураторы собрали целые галантные сценки.

В новом музее вся коллекция будет распределена по трем залам: на первом этаже — столовая посуда, на втором в одном зале — статуэтки, в другом — керамика и стекло. В отличие от музея пекарского дела, раритетов в музее фарфора меньше, но кое-что все-таки есть. Например, сервиз, выпущенный товариществом Кузнецовых, клеймо на котором поставлено латинскими буквами. Оказалось, сервиз был выпущен в Риге, в 1919-1939 годах, то есть в тот период, когда Латвия была независимой. А среди стекла можно увидеть хрустальные ручки для окон Мальцевского завода, набор флаконов с парфюмированной водой для самостоятельного создания духов (и брошюру с инструкцией к нему!) или пузатую бутылку для минеральной воды «КеллерЪ и Ко».

— Эту бутылку я лично нашел в Ярославской области, где был с экспедицией на уборке в монастыре, — говорит Алексей. — И там в пруду выловил «Келлера». Спросил у матушки, она сказала: «Забирайте!»

Впрочем, интерес Старицкой коллекции фарфора не только в отдельных раритетах, но и в возможности сравнить изделия разных фабрик и мастеров и на этом сравнении лучше понять повседневную жизнь людей ушедшей эпохи.

— В нашей коллекции есть изделия всех трех знаменитых до революции заводов: братьев Корниловых, Гарднера и Кузнецова, — поясняет Алексей. — И они были ориентированы на разных клиентов. Так, люди состоятельные приобретали фарфор фабрики Корниловых — тонкие изделия с изящной росписью. К Гарднеру шли покупатели среднего достатка — за пестрыми сервизами с яркими чистыми красками. А товарищество Кузнецова и вовсе специализировалось на посуде, которая могла оказаться в любом доме — его белые тарелки с позолоченными каемочками можно было встретить даже у бедняков.

Музей русской печи

Создавая музеи, Киселев и Фетискин не ставили целью представить в них исключительно местные предметы. Скорее, они исходили из мысли, что Старица была зажиточным городом, и ее обитатели могли позволить себе заказать: мороженицу в Санкт-Петербурге, икорницу в Гусь-Хрустальном, а пряничную доску и вовсе выписать из-за границы. Но есть в городе музей, коллекция которого целиком и полностью собрана в Старице и окрестностях. Это музей русской печи на улице Гусева,12 — практически в городском парке.

Музей появился в городе тоже недавно — в 2019 году. Его открыли супруги Соколовы, Валерий и Светлана. Он — уроженец Ржева, она из Старицы. В конце 1980-х работали на Крайнем Севере, в Уренгое, а когда вернулись в 1990 году, купили в Старице каменный дом, который отремонтировали своими силами.

— Мне всегда были интересны старинные вещи, — рассказывает Валерий. — А их во время ремонта находилось немало. Первое, что я собрал, — коллекцию кованных гвоздей.

За гвоздями последовали старинные подковы, гири, безмены, самовары, чаны, утюги… Не успели супруги оглянуться, как чердак их дома оказался заполнен утварью разных эпох. Лет десять Валерий показывал свои сокровища друзьям на этом чердаке, а затем решил превратить коллекцию в полноценный музей. Нашел пустовавшее здание ДОСААФ, привел его в порядок, в маленькой комнате открыл автошколу, а бывший тир превратил в музейный зал. Кроме того, он обнес территорию рядом со зданием белокаменным забором и устроил во внутреннем дворике выставку старинных орудий труда — от кузнечных молотов и топоров до плуга и косилки на конной тяге.

Наш музей мы решили назвать в честь русской печи, она — сердце дома: кормит, обогревает, лечит, моет, объединяет всю семью. Не случайно, когда строили дом, «плясали» всегда от печки

В музее большая русская печь стоит прямо посередине зала. Она сложена местным матером Евгением Альбертовичем Боровским по всем правилам: с шестком, печурками, сводом, подом, полатями. У печки стоят лопаты, ухваты, кочерги, в подпечнике сложены дрова.

Старица. Музей русской печи

Фото: Петр Каменченко

Во время экскурсий Валерий показывает, как ее растапливать. Это целое искусство. Сначала на шесток он складывает дрова, кладет бересту и трут из гриба чаги, на трут кресалом выбивает искру. Трут начинает тлеть, береста загорается, занимаются поленья. Уже горящие дрова Валерий задвигает кочергой в печь. И также на кочерге подбрасывает, если нужно, в топку поленья. В этой же топке, уже прогретой, выпекали прямо на камнях подовый хлеб, томили каши, щи и кисели. Ну а спали на полатях, среди подушек и тюфяков, набитых сеном.

Сама же коллекция старинных предметов размещена по стенам зала — на полках, столах, этажерках. Чего тут только нет: ступки, маслобойки, рубели, самовары, гармони, керосинки… На подоконнике лежит старинная пожарная каска. Большинство подобных предметов можно увидеть в любом музее русского быта. Но есть и уникальные экспонаты.

Например, кандалы. Настоящие, ножные, найденные в знаменитых Старицких каменоломнях. Испокон веков в этих краях по берегам Волги добывали белый камень, но в катакомбах трудились не только рабочие, но и каторжане.

Или старинные карбидные фонари — русские и немецкие. Принцип их действия был такой: в нижнюю часть клали кусочки карбида, сверху заливали воду. Вода капала на карбид, выделялся газ ацетилен, который выходил через трубочку в колбу и там поджигался. Горели такие фонари около часа, были просты в использовании, а потому широко распространены. Вплоть до 1930-х годов их вешали, например, на велосипеды.

А при входе в углу приютилась детская рессорная коляска с плетеным верхом. Такие коляски до революции в нашу страну привозили из Швейцарии, но поскольку лоза, из которой была изготовлена люлька, быстро гнила, детских колясок-корзинок сохранилось очень и очень мало.

Валерий и Светлана очень гордятся, что их коллекция составлена из местных предметов. И чтобы усилить этот эффект, они сделали совершенно необычную для частного музея витрину. Она посвящена палеонтологии верхневолжского края. За стеклом в свете ламп переливаются и аммониты, и белемниты — панцири вымерших головоногих моллюсков, которые дети зовут «чертовыми пальцами», и даже нижняя челюсть и бедренная кость мамонта. На полу стоит огромный расколотый надвое конкреций.

— Недалеко от нас, в сторону Твери, есть село Архангельское. Там идут разработки торфа, — поясняет Светлана. — Рабочие часто поднимают из земли фрагменты доисторических скелетов. В советские годы такие находки было положено сдавать государству, а теперь они не считаются редкостью. И один мужичок, который работает в этом карьере, привозит нам то бивни, то зубы, то мослы древних животных.

Несмотря на то что все три музея открылись накануне пандемии, недостатка в посетителях нет. Наоборот, туристы сейчас охотно едут в малые города и изучают их достопримечательности. А порой даже делятся с музеем своими знаниями или уникальными предметами быта.

— Как только мы открылись, нам понесли крынки, опарники, чугунки, — говорит Алексей Киселев. — В другой раз туристы помогли нам уточнить данные по экспонатам. У нас есть керамические формы для пирогов, но мы сомневались, какой они принадлежат губернии. Но как-то раз к нам приехала группа из Карелии, увидели формы и воскликнули: «Это ж наши!» Мы им были очень благодарны.

Светлана Соколова рассказывает, что в сентябре в Старице снимали фильм. И одна девушка из съемочной группы зашла в музей, увидела, сколько там разных разностей и… подарила коллекционерам швейную машинку. Старинный «Зингер», на котором когда-то строчила наряды ее бабушка.

В 2021 году Старицу включили в Большое золотое кольцо России. Это значит, что маленьким частным музеям будет куда расти. Планов на будущее у коллекционеров много. Валерий Соколов, например, готовится сделать отдельную экспозицию, посвященную русским дометрическим винным мерам, у него собралась уже внушительная подборка мерников, в том числе и «обманок». А Киселев и Фетискин хотят открыть в городе еще два музея — аптекарского дела (так как в Старице есть Аптекарский переулок) и медицинский. Они уже начали подбирать для них экспонаты — недавно, например, приобрели отличный аппарат Рива Роччи для измерения давления.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

«История старинных вещей»

Слайд 2

Описание слайда:

Войдя в дом современного человека, можно сразу увидеть множество вещей: стиральную машину, микроволновую печь, пылесос, телевизор, компьютер, телефон и другие. Они созданы для того, чтобы облегчить нашу повседневную работу по хозяйству.

Слайд 3

Описание слайда:

А у наших предков дела обстояли немного иначе.

Так, давайте познакомимся с теми вещами, которые обязательно были в каждом доме. Узнаем, как они назывались, для чего служили и в чём были их особенности.

Слайд 4

Описание слайда:

Каждый день любой женщины начинается одинаково – с кухни. Так было во все времена. Только сейчас приготовление завтрака для всей семьи не составляет много трудностей, ведь у нас есть и водопровод, и газовая печь. А нашим прабабушкам приходилось намного труднее, особенно в зиму и в непогоду. Для начала они шли к колодцу за водой.

Слайд 5

Описание слайда:

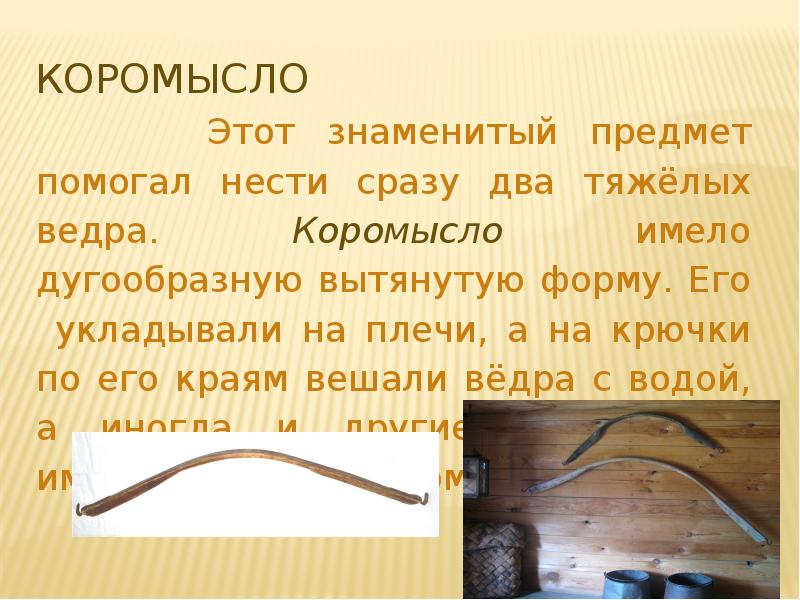

КОРОМЫСЛО

Этот знаменитый предмет помогал нести сразу два тяжёлых ведра. Коромысло имело дугообразную вытянутую форму. Его укладывали на плечи, а на крючки по его краям вешали вёдра с водой, а иногда и другие грузы. Оно имелось в каждом доме.

Слайд 6

Описание слайда:

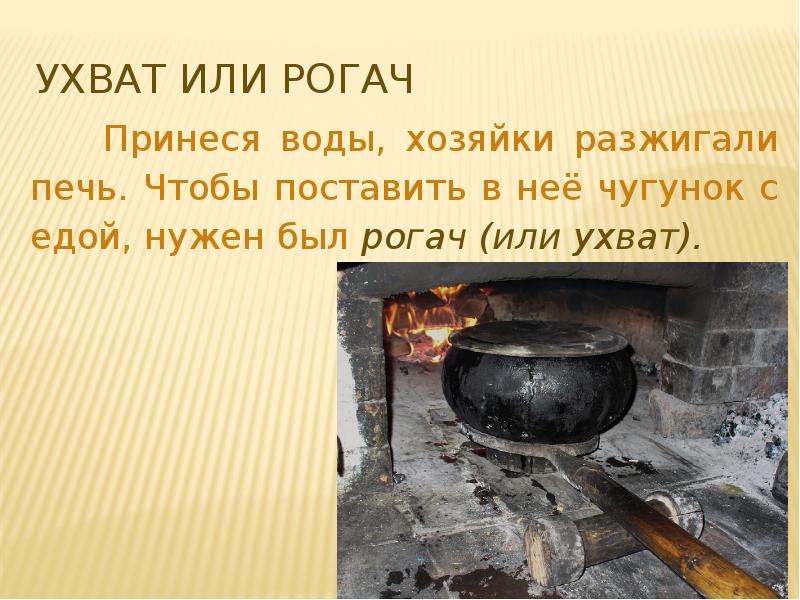

УХВАТ или РОГАЧ

Принеся воды, хозяйки разжигали печь. Чтобы поставить в неё чугунок с едой, нужен был рогач (или ухват).

Слайд 7

Описание слайда:

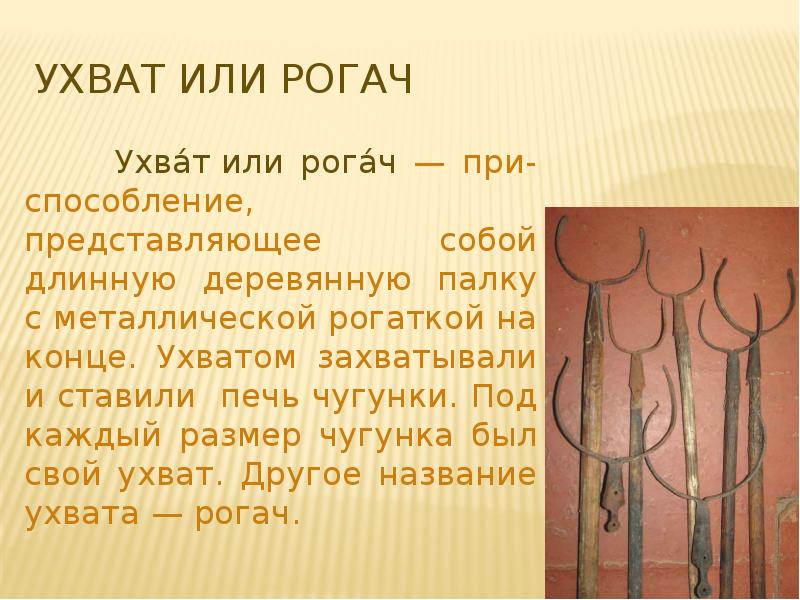

Ухват или рогач

Ухва́т или рога́ч — при-способление, представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили печь чугунки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. Другое название ухвата — рогач.

Слайд 8

Описание слайда:

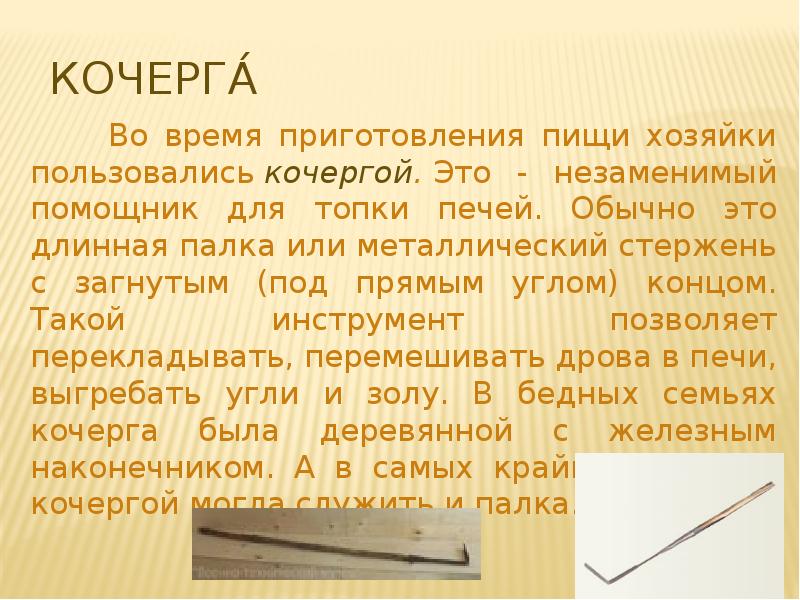

Кочерга́

Во время приготовления пищи хозяйки пользовались кочергой. Это — незаменимый помощник для топки печей. Обычно это длинная палка или металлический стержень с загнутым (под прямым углом) концом. Такой инструмент позволяет перекладывать, перемешивать дрова в печи, выгребать угли и золу. В бедных семьях кочерга была деревянной с железным наконечником. А в самых крайних случаях кочергой могла служить и палка.

Слайд 9

Описание слайда:

жернова

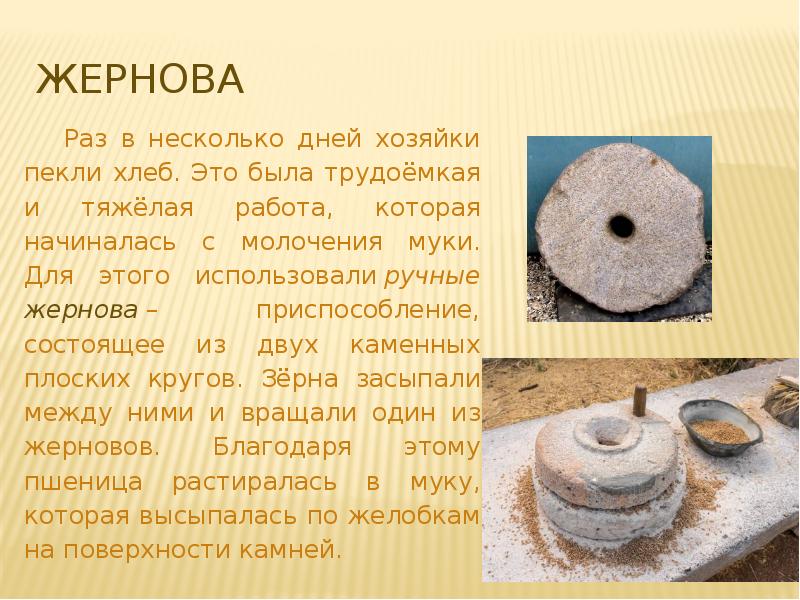

Раз в несколько дней хозяйки пекли хлеб. Это была трудоёмкая и тяжёлая работа, которая начиналась с молочения муки. Для этого использовали ручные жернова – приспособление, состоящее из двух каменных плоских кругов. Зёрна засыпали между ними и вращали один из жерновов. Благодаря этому пшеница растиралась в муку, которая высыпалась по желобкам на поверхности камней.

Слайд 10

Описание слайда:

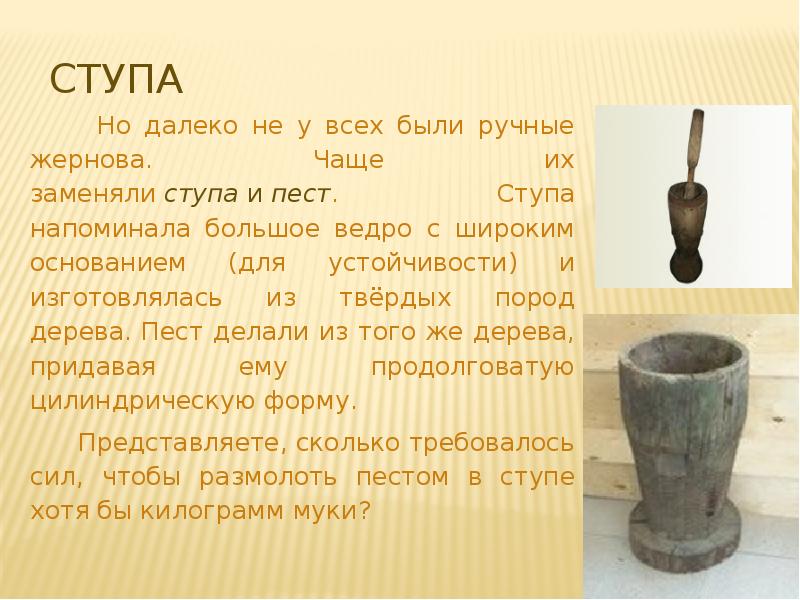

СТУПА

Но далеко не у всех были ручные жернова. Чаще их заменяли ступа и пест. Ступа напоминала большое ведро с широким основанием (для устойчивости) и изготовлялась из твёрдых пород дерева. Пест делали из того же дерева, придавая ему продолговатую цилиндрическую форму.

Представляете, сколько требовалось сил, чтобы размолоть пестом в ступе хотя бы килограмм муки?

Слайд 11

Описание слайда:

садник

Когда мука была намелена, наши прабабушки замешивали тесто и готовили хлеб. Чтобы положить и достать его из печи, нужен был садник. Это – деревянная лопата с длинной ручкой и плоской и широкой лопастью. Его подводили под готовый каравай и извлекали хлеб на стол.

Слайд 12

Описание слайда:

самовар

Кроме хлеба наши предки пекли различные булочки. Их запивали чаем, а чай традиционно заваривали в самоваре.

Слайд 13

Описание слайда:

самовар

Первые самовары имели внутри ёмкости железную трубу, в которую засыпали сосновые шишки, древесный уголь, поджигали лучиной, раздували огонь сапогом, и вода закипала. Сверху у самовара имеется приспособление для установки заварного чайника. Изобрели самовар в России 300 с лишним лет назад.

Слайд 14

Описание слайда:

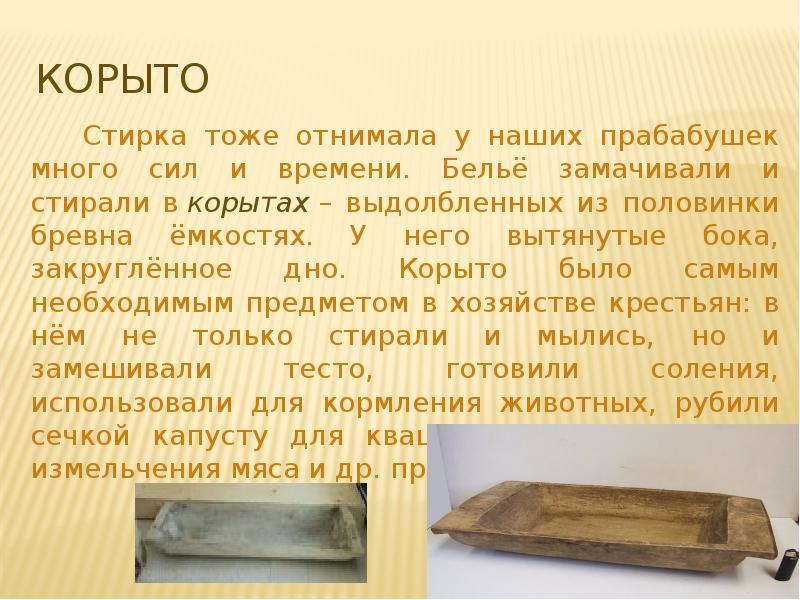

корыто

Стирка тоже отнимала у наших прабабушек много сил и времени. Бельё замачивали и стирали в корытах – выдолбленных из половинки бревна ёмкостях. У него вытянутые бока, закруглённое дно. Корыто было самым необходимым предметом в хозяйстве крестьян: в нём не только стирали и мылись, но и замешивали тесто, готовили соления, использовали для кормления животных, рубили сечкой капусту для квашения, применяли для измельчения мяса и др. продуктов.

Слайд 15

Описание слайда:

рубель

Стирали и гладили бельё с помощью рубеля. Это – доска с зазубринами на одной стороне и ручкой на конце.

Слайд 16

Описание слайда:

рубель

Рубе́ль — предмет домашнего быта, который в старину женщины использовали для выколачивания (стирки) и глажения белья. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали.

Слайд 17

Описание слайда:

угольные утюги

Угольные утюги пришли на смену рубелям. Были они чугунными. Принцип работы очень прост — в корпус закладывали раскаленные угли и закрывали крышкой. Чтобы угли лучше грели, делали специальные отверстия по бокам. Размахивая таким утюгом вперед и назад, усиливали вентиляцию. По мере остывания — угли меняли на новые.

Слайд 18

Описание слайда:

угольные утюги

Эти утюги не отличались удобством и безопасностью: искры и мелкие угольки то и дело вылетали из жаровни, оставляя на одежде опалины и дырки.

Слайд 19

Описание слайда:

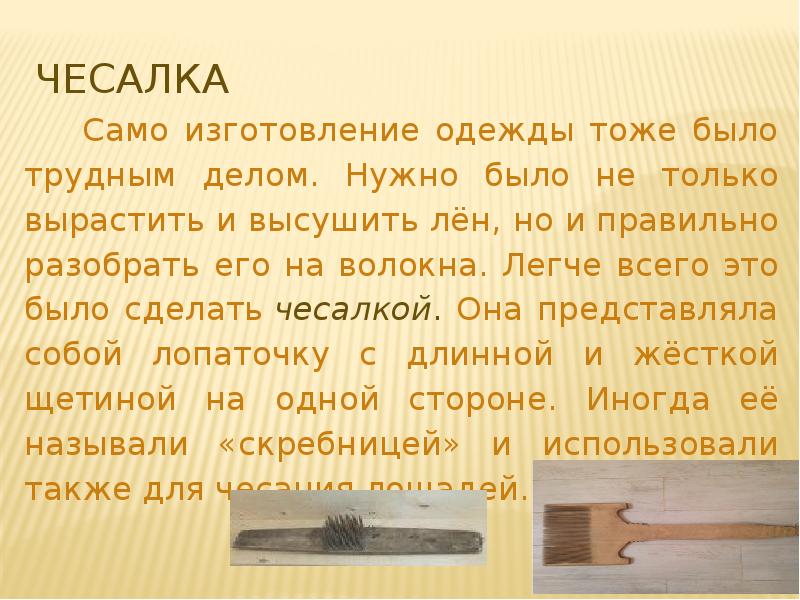

чесалка

Само изготовление одежды тоже было трудным делом. Нужно было не только вырастить и высушить лён, но и правильно разобрать его на волокна. Легче всего это было сделать чесалкой. Она представляла собой лопаточку с длинной и жёсткой щетиной на одной стороне. Иногда её называли «скребницей» и использовали также для чесания лошадей.

Слайд 20

Описание слайда:

прялка

Готовые волокна назывались куделью, из которой скручивали нить. В этом деле хозяйкам помогала ручная прялка. Прялка – это две доски, скреплённые друг с другом под прямым углом. На одну доску (ножку) садилась пряха, а на другую (лопать) закрепляли кудель.

Слайд 21

Описание слайда:

прялка

Смысл прядения состоял в том, что пряха руками скручивала волокна в нить. Но для этого, конечно, требовался опыт и сноровка.

Слайд 22

Описание слайда:

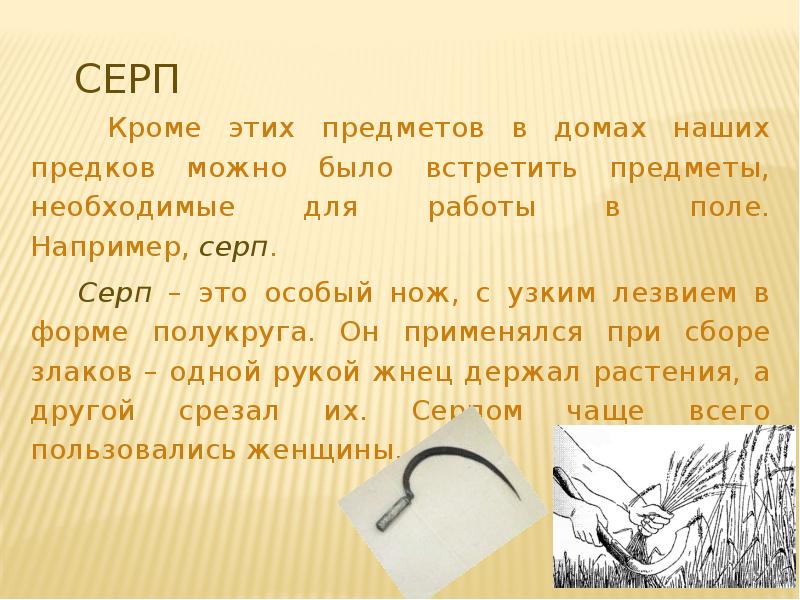

серп

Кроме этих предметов в домах наших предков можно было встретить предметы, необходимые для работы в поле. Например, серп.

Серп – это особый нож, с узким лезвием в форме полукруга. Он применялся при сборе злаков – одной рукой жнец держал растения, а другой срезал их. Серпом чаще всего пользовались женщины.

Слайд 23

Описание слайда:

Кроме этих предметов в доме можно было встретить и множество других вещей, нужных в домашнем хозяйстве, для работы в поле или для ремёсел. Ведь раньше всё, необходимое для жизни, наши предки изготовляли своими руками. Одним словом, жить было непросто!

Слайд 24

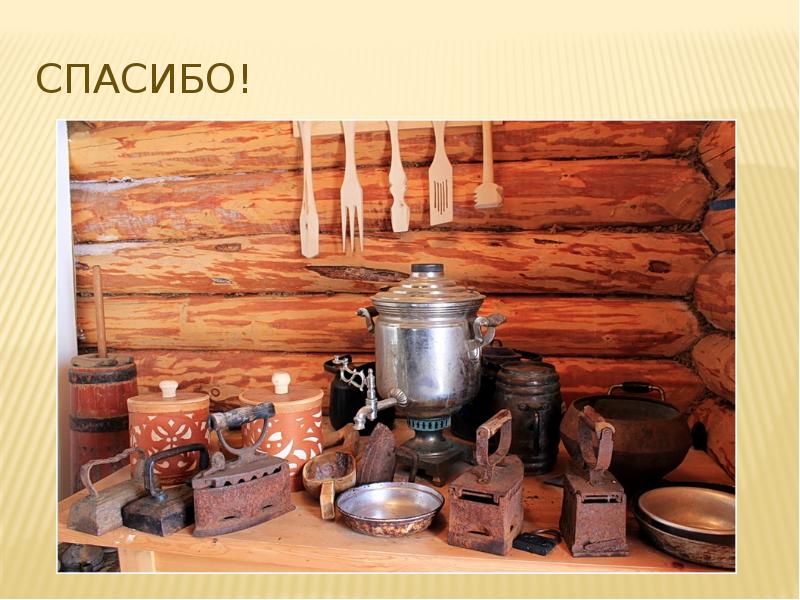

Описание слайда:

Спасибо!

Колесо человеческой истории, поворачиваясь, сметает не только города и цивилизации, но и множество повседневных мелочей. Вещи, что лет двести назад были предметами первой необходимости, сегодня даже неизвестны большинству людей. А те аксессуары, на которые тратили целые состояния, пылятся на музейных полках. Последние несколько веков внесли особенно сильные изменения в наш быт и «арсенал» женщин сегодня стал намного скуднее. Давайте посмотрим, какие вещицы дамы потеряли из своего обихода за недавнее, с точки зрения мировой истории, время.

Веер

Наиболее известный из всех старинных аксессуаров, веер всегда связывается в нашем понимании с высшим светом, балами и знатными дамами пушкинской эпохи. Однако история этой вещицы гораздо более интересна и насчитывает уже около 3 тысяч веков. В разные времена веер (или опахало), при одной и той же функциональности, нес различную смысловую нагрузку: был символом власти у ассирийцев, признаком знатности – у древних египтян, воплощением мужского и женского начал в Японии и Китае. В европейской же культуре средних веков и позднее он стал незаменимым предметом обольщения. Особый «язык веера» позволял не только поощрить или отвадить кавалера, но и назначить, например, ему свидание на определенное время в определенном месте. Кроме того, благодаря росписям и ювелирным вставкам, веера становились настоящими произведениями искусства. Стоимость отдельных была настолько велика, что их принимали в банках в качестве залога.

Старинные веера были настоящими произведениями искусства

В разные времена в моду входили веера, выполненные в разных стилях

При изготовлении вееров использовали слоновую кость, различные породы древесины, дорогие ткани, перламутр, перья редких птиц

Портбукет

Этот футляр для живых цветов был в моде в XVIII-XIX веках. С его помощью небольшой букет можно было нести в руках, не пачкая наряд, или приколоть к лифу платья. Кроме того, с помощью раздвижных ножек-подставочек аксессуар быстро превращался в миниатюрную вазочку. В некоторые модели даже можно было наливать воду. Теперь эту вещицу можно встретить, видоизмененную, в свадебном наряде, ну, и в музеях, в виде ювелирных изысков прошлого.

Изысканные портбукеты из золота, серебра и драгоценных камней изготавливались лучшими ювелирами

Сегодня портбукет – предмет коллекционирования и музейный экспонат

Шатлен

Этот крайне рациональный аксессуар был популярен еще со средневековья и вплоть до XX века. Он представлял собой специальный зажим, к которому на цепочках крепились разнообразные полезные мелочи: кошелек, ключи, часы, карандашик, наперсток и т.п. Носилась такая конструкция на поясе. Это было спасением для дам, не имевшим тогда еще женской сумочки. Кстати, благодаря высокой функциональности данной вещицы, носила ее не только знать, но и простолюдины, причем как мужчины, так и женщины. Красота и ценность материалов шатлена была признаком принадлежности к высшему обществу.

Шатлен — полезный аксессуар, заменявший женскую сумочку

Шатлен носили как знатные дамы, так и простые домохозяйки или работающие женщины (он был очень популярен у медсестер)

Карне (Бальная книжка)

Балы были особыми мероприятиями. С ними обычно связывали свои чаяния и надежды юные дебютантки. А чтобы забывчивые барышни не перепутали очередность кавалеров, они делали записи в специальной книжице. Обычно это была изящная вещица в драгоценном переплете с небольшим карандашом. С помощью цепочки она крепились к запястью или платью. Появились бальные книжки в XVIII веке в Вене и использовались вплоть до второй половины XX, получив популярность как в Европе, так и в США.

Бальная книжка. 1912 г.

Листики бальной книжки были либо бумажными, либо представляли собой пластинки из слоновой кости – в этом случае записи после бала стирались

Бальная книжка – изящный аксессуар для записи поклонников

Блохоловка

Как известно, блохи в старину были неприятной неизбежностью для людей всех сословий. Специальный гаджет, модный в XV-XVI веках и позднее, представлял собой небольшую закручивающуюся ловушку для насекомых. Внутрь помещалась пахучая приманка – тряпочка, пропитанная медом, кровью или смолой. Блохи заползали внутрь и прилипали. Такое устройство можно было поместить внутрь прически, под одежду или поставить рядом с кроватью. Кстати, в те же времена был популярен другой аксессуар, который теперь известен под аналогичным названием. Он представлял собой цельную шкурку пушного зверька (куницы или соболя) с декоративно выполненной в виде ювелирного украшения головкой. Существует мнение, что мех мог переманивать на себя надоедливых паразитов, но подтверждения этому факту нет. Вероятно, это было просто модное для своей эпохи украшение.

Как и любой предмет своей эпохи, блохоловки для знати были выполнены изящно, из дорогих материалов

Шкурки с драгоценными головками, позднее также названные блохоловками, можно увидеть на многих портретах дам XV-XVI веков

Уксусница или флакон для нюхательной соли

Еще одним фактом, известным нам о старинных временах, является то, что дамы на балах постоянно падали в обмороки. При этом им обязательно «давали нюхать соли». Это действительно так. Обычно в бутыльке находилась кристаллическая соль аммония, имеющая резкий запах. Сами же флаконы были украшены, в соответствии со вкусом и возможностями владелицы. Коробочка – уксусница служила тем же целям, в ней находилась ватка, смоченная в уксусе или нашатыре.

Флакон для нюхательной соли

Флакон для нюхательной соли

Флакон для нюхательной соли

Коробочка-уксусница

Бурдалю

Данный предмет интимной гигиены дам XVII—XVIII веков был атрибутом, необходимым в поездках или на длительных мероприятиях, и представлял собой, по сути, «дневную вазу». Сейчас его можно было бы назвать «уткой», хотя он служил для отправления естественных надобностей стоя. Это было возможно благодаря специальной форме и удобной ручке. Обычно этот предмет был сделан из фаянса или фарфора и покрыт прекрасными росписями, иногда игривого содержания. Подсовывать бурдалю под юбки госпоже чаще всего помогали служанки.

Бурдалю из петергофской коллекции украшен реалистично выполненной росписью. Надпись на французском языке: «Он тебя видит, шалунишка!»

«Вчера я нашла это эдвардианское платье. Оно слишком потрясающе, чтобы не поделиться»

Эдвардианская эпоха, или эдвардианский период, в истории Великобритании — период правления короля Эдуарда VII (давшего своё имя эпохе) с 1901 по 1910 год.

В комментариях девушка (хозяйка платья) написала, что покупка обошлась ей в ≈800 долларов (на момент написания статьи ≈60 000 р).

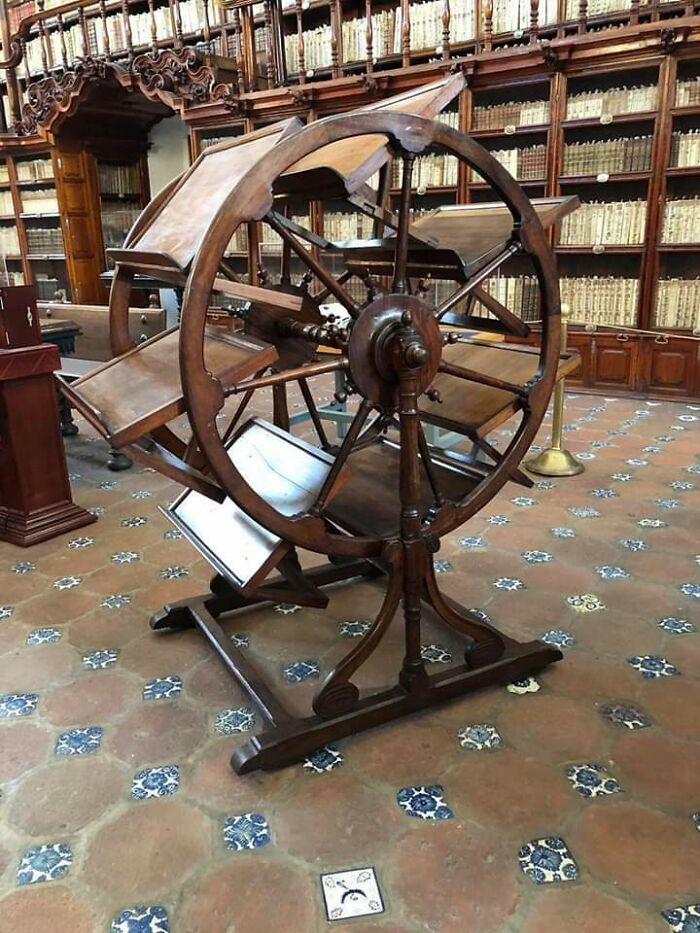

300 лет назад в библиотеке Палафоксиана, Пуэбла, Мексика, было установлено это устройство, позволяющее держать перед собой семь открытых книг одновременно

«Браузер» 1700-х годов, в котором можно было открыть целых 7 вкладок 📖

«Сегодня я приобрёл эту клетку в викторианском стиле за 100 долларов. Она чуть больше 2-х метров высотой, если считать вместе с подставкой, и я никогда раньше такого не видел»

Должно быть, эту клетку было очень неудобно вычищать 🦜

Пользователи подметили, что в этой клетке будут отлично смотреться растения 🌿

«Цилиндр, который принадлежал моему прапрадеду в конце 19 века»

Автор фото написал, что когда он однажды взял цилиндр в руки без перчаток, то на его пальцах осталось немного ткани 🎩

Пользователи предупредили автора о риске отравления ртутью, и указали, что изношенная ткань в передней части шляпы может указывать на то, что его прадед часто снимал цилиндр в жесте приветствия.

Бельгийская ширма с вышивкой 1920-х годов

Красивая ширма с красивейшей бельгийской вышивкой 🐦

Пожалуй, один из самых роскошных способов прикрываться во время переодевания.

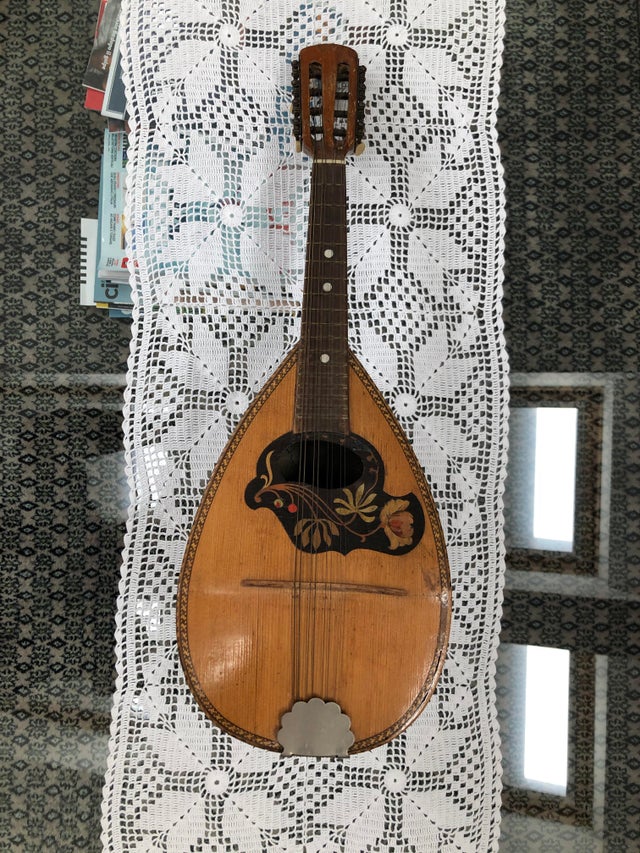

«Мой дедушка только что подарил мне эту мандолину 19 века»

Автор фото написал, что «серебристая штука внизу» новее остальных частей, поэтому он не уверен, что эта мандолина 19 века.

«Не совсем уверен в точной дате, но я считаю, что эти щипцы для завивки волос начала или середины 1800-х годов. Они принадлежали моей прабабушке»

Такие щипцы помещали прямо в огонь или раскалённые угли, что нередко приводило к ожогам, частичному облысению или потере волос 💁♀️

Брошь-бабочка в стиле арт-деко, сделанная из норвежского серебра и покрытая эмалью

Автор фото рассказал, что видел как похожая бабочка ушла с аукциона за 120 фунтов стерлингов.

«Я купил свою гораздо дешевле», — написал он 🦋

«Первый подарок, который мой прадедушка сделал моей прабабушке почти 100 лет назад. Думаю, стоит того, чтобы этим поделиться»

Автор фото сообщил, что его прабабушка получила игрушечного кота в 20 лет, и хоть они потеряли практически всё во времена Великой депрессии, прадедушка всё равно сделал ей этот подарок 🐈

Пользователь поделился фото этой старинной вещи, которая долгие годы находилась в его семье, спросив, что это такое

В комментариях ему ответили: «Это одна из азиатских этажерок, которые специально разрабатывались для демонстрации декоративных предметов. Эта — особенно красивая».

Считается, что эта этажерка была сделана в конце 19 века.

«Старинный орган, который я спас от судьбы быть выброшенным на свалку, и использовал при записи первого альбома моей группы»

Автор фото сообщил, что орган Miller Organ Co. был сделан в Ливане, а его владелец сказал, что музыкальный инструмент принадлежал его семье с конца 1800-х годов 🎹

«Необычный дверной молоток в виде женской руки, держащей апельсин»

Удалось найти информацию, что этот дверной молоток символизирует руку Фатимы (рука Мириам) или амулет Хамса — универсальный знак защиты. Скорее всего, в руке не апельсин, а просто символический фрукт, означающий достаток 🍎

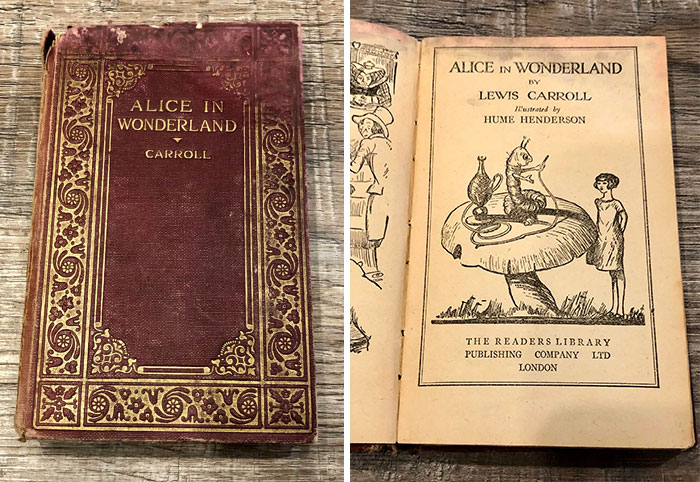

«К сожалению, в этом году умерла моя бабушка. Это ее копия «Алисы в стране чудес», которую я унаследовала»

Автор фото: «В этом году моя бабушка скончалась от рака желудка. К сожалению, она живет в Канаде, а я — в США. Ее состояние так быстро ухудшилось, что из-за пандемии я не смогла увидеться с ней до её смерти. Бабушка знала, что я люблю «Алису в стране чудес» (одна из моих самых любимых книг, у меня даже есть татуировка), поэтому она отдала ее моей тёте, чтобы та отправила книгу мне. Я не знаю, какого она года. Я искала дату публикации, но не смогла найти. Книга не в лучшем состоянии, но это моя самая любимая вещь» 🐛

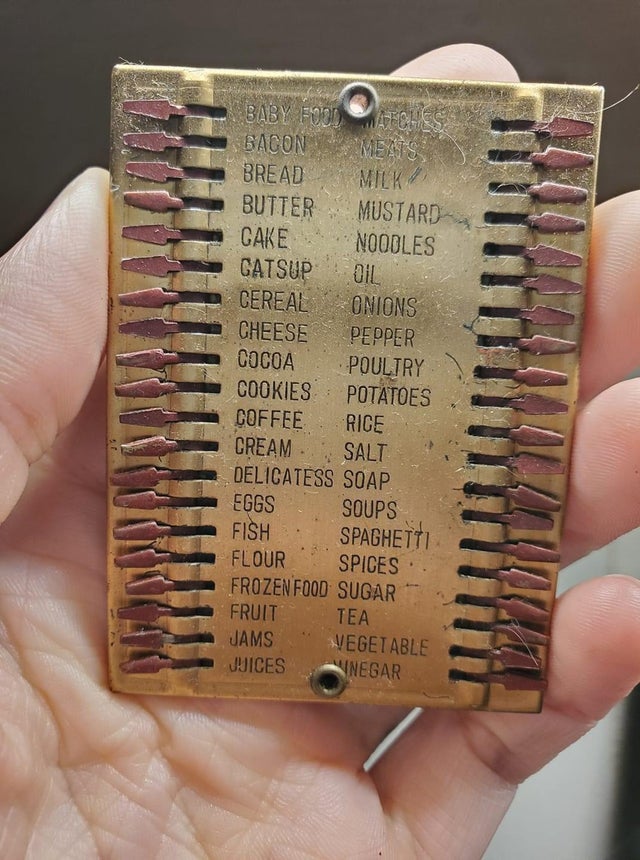

Старый карманный список покупок, сделанный из металла

Принцип работы довольно прост, положив товар в корзину, вы просто передвигаете рычажок напротив названия продукта в обратное положение 📝

В комментариях пользователи говорили, что эта штука может быть 1950-х годов.

«Есть что-то в этом черном как смоль картонном переплете, с позолоченной обложкой и цветочным орнаментом. Что-то великолепное. Это книга Le Manuscrit Bleu 1848 года»

Автор фото занимается тем, что собирает старинные антикварные книги, после чего продаёт их на своём сайте 📚

Le Manuscrit Bleu — книга на французском языке, в которой повествование ведётся от лица молодой христианки, живущей в 1840-е годы.

«Часто вижу фото коллекций уранового стекла. Вот моя!»

Урановое стекло — стекло, окрашенное соединениями урана. Часто флуоресцирует ярко-зелёным светом под действием ультрафиолетового излучения.

Автор тоже представил свою коллекцию, сфотографировав её в ультрафиолетовом свете 🟦

Он также показал, как эта посуда выглядит при обычном свете

«Этот сувенир известен как табличка с проклятием. Они представляли собой маленькие полоски свинца, пронизанные железным костылём. Обычно они римские или греческие. Между этими складками были зажаты чьи-то волосы, что указывает на то, что это мог быть приворот. Думаю связаться с музеем и узнать об этом побольше»

Автор фото сказал, что купил это в антикварном магазине, «сразу заметив за 2 километра». По размерам это примерно с ладонь, и на интернет аукционе такие штуки обычно продаются от 50 и до 750 фунтов стерлингов (автор фото живёт в Великобритании) 🧿

БОНУС: «Со стены отвалилась штукатурка, и я смог заглянуть в прошлое»

Если присмотреться к краям отвалившегося куска, то можно заметить, что до этого штукатурка держалась на скотче 🩹

«Мы снимаем эту квартиру, и во время пандемии мой арендодатель не посылает людей, чтобы это исправить. Думаю, я использую это, чтобы досрочно расторгнуть договор аренды», — написал автор фото.

«Винтажный набор, который можно назвать деревней специй. Моя бабушка купила его мне 30 лет назад, и он до сих пор хранился в сарае моих родителей»

Автор фото написал, что подобный подержанный набор в интернете продаётся примерно за 300 долларов.

На каждом из домиков написано название специй, для которых они предназначены. Мы были бы не против пожить в «орегано». А какой домик понравился больше всего вам?

Здесь вы найдёте 16 историй о выдающихся о людях, каждый из которых прославился по-своему.

Министерство

образования и науки РБ

Джидинский

район

МБОУ

«Больше-Нарынская СОШ»

Районная

научно-практическая

конференция

учащихся 2-4 классов

«Первые

шаги»

Номинация:

Краеведение: История родного края

Тема:

«Предметы быта старины далёкой…»

Автор: Иванов Вадим, ученик 2 класса

МБОУ «Больше-Нарынская СОШ» Джидинского района

Руководитель: Зайцева Любовь Александровна

с.

Нарын

2022

г.

Оглавление

1.

Введение_________________________________________________2-3

2.

Основная часть____________________________________________3-9

2.1.

Анализ результатов опроса учащихся. «Знаете ли вы старинные

предметы

быта?»_____________________________________________3-4

2.2. Предметы

старины, сохранившиеся у жителей села Нарын. О чём они

рассказали.__________________________________________________4-6

2.3. Краеведческий музей

«Казачья изба» в с. Харацай Закаменского

района _________________________________________________

6-8

2.4 Краеведческий музей

«Казачья изба» в с. Желтура Джидинского

района

_________________________________________________ 8

3.

Заключение_______________________________________________9

4.

Список литературы________________________________________

10

5.

Приложение

_____________________________________________

1.Введение

Данная работа посвящена изучению предметов быта старины. В центре внимания

находятся вопросы о том, у кого сбереглись такие предметы. Как они назывались.

Каково было их предназначение. И есть ли какие-то интересные сведения,

связанные с этими предметами. Проблема представляет собой особую актуальность,

так как изучение вопросов быта старины открывает большие возможности по

изучению истории не только родного края, но и изучению истории страны в целом.

Цель

исследования: узнать, какие предметы быта использовались в старину, как они

назывались, и для чего они предназначались.

Для

достижения данной цели были поставлены задачи:

-собрать

материал о старинных предметах быта;

-провести

беседу с некоторыми жителями села о том, сохранились ли у них какие-либо старинные

предметы, и знают ли они для чего служили эти предметы, как они назывались;

-посетить

краеведческий музей «Казачья изба» в с. Харацай Закаменского района;

-изучить

презентацию или видеоролик о музее «Казачья изба» в с. Желтура Джидинского

района;

-изучить

литературу по данной теме с целью выбора недостающей информации;

-провести

опрос учащихся «Знаете ли вы старинные предметы быта?»

-сделать

вывод по данной теме;

-создать

презентацию и защитить исследовательскую работу.

В соответствии с проблемой, целью и поставленными задачами, были определены методы

исследования:

Поисковый

— найти и прочитать в словаре, сети интернет

информацию, нужную для моей работы. Работа с информаторами. Посещение

краеведческого музея «Казачья изба» в с.Харацай Закаменского района. Просмотр и

анализ презентации или видеоролика о музее «Казачья изба» в с. Желтура

Джидинского района. Исследовательский — исследовать вопросы быта

старины, а именно, какими предметами быта люди пользовались, как эти предметы

выглядели, и как они назывались. Провести опрос среди учащихся школы и сделать

анализ результатов анкетирования.

Объектом

исследования являются предметы быта старины, предметом исследования – внешний

вид, название и применение этих предметов.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранные

материалы могут быть использованы учащимися и учителями для дополнительных

занятий по окружающему миру, чтению, русскому языку, русскому родному языку.

Гипотеза.

Для первоначального ответа на проблемный вопрос я предположил, что в старину существовали

различные предметы, необходимые для жизни людей. Они имели свои названия, применялись

в соответствии с назначением, и, вероятно, существуют интересные истории,

связанные с этими предметами.

2.

Основная часть.

2.1.

Анализ результатов опроса учащихся.

«Знаете

ли вы старинные предметы быта?»

На уроках русского родного языка, литературного чтения, окружающего мира очень

часто встречаются слова – названия предметов, значения которых мы не знаем, и

никогда этих слов не слышали. Лишь только после того, когда обратимся к словарю

в картинках или толковому словарю, нам становится понятно, что эти слова

обозначают названия исчезнувших предметов, которыми люди когда-то пользовались

в быту.

У меня постоянно возникал вопрос – А ещё какими предметами быта пользовались

наши предки? Ведь эти старинные предметы могут рассказать о жизни людей.

Для

того чтобы выяснить, знают ли учащиеся нашей школы предметы быта старины, то

есть названия этих предметов, их предназначение, мы провели опрос учащихся

школы. Было опрошено 30 человек. Результаты опроса показали следующее:

Исходя

из результатов опроса, мы сделали вывод: к сожалению, не все учащиеся знают предметы

быта, которые были представлены на картинках. Чтобы учащиеся знали, что это

такое, нужно чаще проводить классные часы, мероприятия, охватывающие данную

тему. Сведения об устаревших предметах, которые сейчас вышли

из обихода или заменены более современными предметами найти совсем нетрудно. В

этом могут помочь художественные книги, музеи, словари, интернет.

2.2. Предметы

старины, сохранившиеся у жителей моего села. О чём они рассказали.

Из беседы с

жителями нашего села — Кривогорницыным Александром Ивановичем и Филипповой

Натальей Иннокентьевной я узнал много интересного о предметах быта старины. Я

смог эти предметы не только увидеть, но и подержать в руках, представить, как

люди ими пользовались.

Александр Иванович рассказал мне об орудии для чесания шерсти, который называется гребень-чесало. Чтобы

очистить шерсть от мусора, перед прядением её «били» специальными

приспособлениями на деревянных решётках, разбирали руками или чесали гребнями –

железными и деревянными.

С его слов я узнал о том, как стирали когда-то при помощи стиральной

доски. Из интернета я узнал, что

в качестве специального приспособления стиральная доска появилась, по-видимому,

в начале 19 века — до этого стираемое бельё тёрли о камни и другие естественные

поверхности. Первые стиральные доски, вероятно, были полностью деревянными.

Сито — предмет утвари для выпекания хлеба. Оно

служило для просеивания муки и представляло собой обруч со стенками из бересты,

открытого с одной стороны, закрытого сеткой – с другой.

Весы для взвешивания без чаш, где на крючки навешивали мешки с сыпучим содержимым.

Лучковая пила предназначена для

продольной распиловки материала. Такой пилой распиливали брёвна на

половицы или на доски.

Старинная, ещё металлическая седёлка,

которая при запряжке лошади располагается на её спине.

Еще у Александра Ивановича я смог увидеть

самодельные деревянные грабли, ручную пилу и косу, которая называется литовка.

В интернете я узнал несколько вариантов названия этой косы. Но этот мне

понравился больше всего: «Петр Великий, российский император, заметил, что немецкие и

прибалтийские крестьяне убирали пшеницу не серпом (как в России), а косой. По

его словам, это в 10 раз эффективнее. Отсюда и название. Литва (государство в

Прибалтике) – литовка».

Наталья Иннокентьевна Филиппова рассказала мне о

предметах, без которых невозможно было бы выпекать хлеб.

Квашня — деревянная кадка, кадушка в которой замешивали тесто на

хлеб. Теста замешивали много, так как семьи были большими. А для того, чтобы

хорошо перемешивать тесто, использовали мутовку. Это предмет кухонной

утвари для перемешивания, размешивания различных жидкостей и смесей. Булки

хлеба выпекали в русской печке. Когда образовывались угли, их выгребали кочергой.

Это инструмент из железа или другого огнестойкого материала для перемещения

горящих дров и углей в топке печи. Ждали, когда под печки (Под –

горизонтальная поверхность в печи, на которую кладется топливо) немного

остынет, и при помощи лопаты (Хлебная лопата – прямоугольная или овальная

доска на длинной деревянной рукояти) сажали булки в печку и вынимали их.

Так же, Наталья Иннокентьевна мне

рассказала, как при помощи маслобойки получали сливочное масло из

сметаны. Сметана должна быть немного закисшей. Её заливали в этот деревянный сосуд,

и скоростными движениями вверх-вниз толкачом, сквозь отверстие в крышке,

сбивали масло.

Сохранился у Натальи Иннокентьевны и

старинный русский музыкальный инструмент – балалайка. Кто придумал

балалайку, неизвестно. Название соответствует понятиям «балакать» (быстро

разговаривать). Её звуки действительно напоминают бойкий разговор.

Борисова

Александра Ильинична, проживающая в с.Нижний Торей, бабушка, которой 95 лет,

тоже поделилась фотографиями предметов быта, которыми пользовалась в молодости.

Самовар.

На уроках русского родного языка нам рассказывали, что

самовар, это предмет, который «сам варит», отсюда и название. В металлическую

чашу заливали воду. В трубу клали уголь, щепки, шишки. Поджигали, и когда они

раскалялись, вода закипала.

Коромысло.

Деревянное приспособление в виде дуги для ручного

ношения двух вёдер с водой или других грузов. Средняя часть коромысла кладётся

на одно или оба плеча. Груз подвешивается на концах коромысла.

Ухват. Ручной инструмент для перемещения чугунных горшков для приготовления

еды, установки их в топку русской печи.

Чугунок — горшок из чугуна. Такая форма позволяет ставить чугунок в

печь и вынимать его из печи с помощью ухватa.

Старинный чугунный утюг. У такого утюга предусмотрена емкость под

раскаленные угли. В эту ёмкость помещали уголь и водили им по одежде, таким

образом разглаживая ткань. В зимнее время такими конструкциями согревали

постель перед сном.

Ступка и пест — орудия, используемые с

древних времен для измельчения в порошок каких-то предметов на кухне. С самого

начала они были деревянными, позднее стали их изготавливать из чугуна.

Мне очень интересно было слушать рассказы моих

односельчан. Я понял, что наши предки использовали всевозможные приспособления,

орудия труда для облегчения работ. Я узнал, как они называются, и даже смог

увидеть и понять, как они работали.

2.3. Краеведческий музей «Казачья изба» в с. Харацай

Закаменского района.

В процессе работы я узнал от своего руководителя,

что в недалеко расположенном от нас, селе Харацай Закаменского

района, есть краеведческий

музей «Казачья изба». Мы его посетили.

Руководителем

этого музея является Жаркова Валентина Васильевна. Музей основан в 2006 году. В

2019 году участвовали в Республиканском смотре — конкурсе на «Лучший музей по

сохранению казачьих традиций», и заняли 1 место в Республике Бурятия.

Музей

состоит из двух отделов. 1 раздел «Горница».

Казаки

всегда уважали передний угол. Это важная часть дома, где стоят иконы.

Рядом расположены поделки мастеров села. В музее я увидел впервые музыкальный

инструмент — патефон, который подарил музею житель села Ваганов Иван

Николаевич. Он находится в рабочем состоянии. Но так как в помещении холодно,

его было трудно завести.

Так

же в казачьей избе находится мебель того времени: старинный сундук, где

хранились вещи. Фамильная кровать, которую подарила музею семья

Горбачёва Ивана Евгеньевича. Этой кровати 180 лет! Она сделана без единого

гвоздя! Матрац на кровати набит соломой! Как и делали казаки. Сверху на

простыню накидывали подзоры, узорчатые, вязанные крючком накидки. Их так

же изготавливали, местные мастерицы. Вышивки местной мастерицы Бутиной

Александры украшают старинное зеркало, стены и деревянную лавку — канапе.

Зимой женщины занимались прядением шерсти, и

использовали они прялки с колесом. В отделе этнографии находится

фамильная сковорода семьи Горбачёвых. Их предки в 18 веке пришли из

Черниговской губернии в станицу. Существует легенда, что, когда глава семьи

был осужден и сослан в Сибирь, его жена пошла за ним, и несла с собой эту

сковороду. Сковорода в то время считалась самой ценной вещью.

Я

так же увидел уже знакомые мне предметы быта: гребень-чесалку, мутовку, скалку,

хлебную лопату, старинный тульский самовар. На нем 15 медалей. Медаль,

это печать того, что этот предмет лучший, то есть завод, на котором

изготавливались такие самовары, признавали лучшим 15 раз. Из таких самоваров

пили чай турецкие султаны.

Из

кухонной утвари в музее находятся солонка, графины, кувшин, туески – емкость из

бересты, горшки. И старинный кухонный шкаф.

Металлический

предмет в виде коробки с крышкой сделан в 1905 году, и предназначен для

хранения крахмала. Единственная в республике деревянная фляжка. Она

сохранилась со времён Первой мировой войны.

Второй отдел музея называется «Исторический зал». Здесь вся история села.

Атамано-Николаевская станица возникла в 1860 году. Так же, в 1860 году

открылась церковно-приходская школа. Потом она стала полковой школой, там

учились дети богатых казаков. Есть свидетельство. Такие свидетельства

выдавались выпускникам полковых школ.

В 1701 году, по указанию его императорского величества была построена церковь.

Её макет сделал Сокольников Николай Васильевич.

В музее много изделий кузнечного промысла — замки, печати, подковы. Топоры,

формы для плавки олова, ножницы, ключи, острога для рыбалки, серпы. Ручная

мельница. Короб для хранения вещей, сельница, куда сеяли муку. Кувшины,

старинные утюги, фонари. Плуг, которым вспахивали землю, машинка, на которой

рубили табак. Деревянные вилы. Высокие – для мужчин, пониже – для женщин.

Очень ценная вещь в музее — пороховница, которую использовали в первую мировую

войну. Коромысло, тулуп, вещь-мешок, плащ, кнут, ковш, бадья – деревянный

сосуд, похожий на ведро, большей ёмкости. Ёмкость для посева овса из бересты.

Берестяной короб, с которым ходили по грибы и по ягоды.

А,

так же, мне показалась интересной одежда казака и казачки.

В

ходе экскурсии я узнал много интересного, взял много нужной, новой информации

для моей работы. Мне было очень волнующе держать предметы в руках, смотреть на

них и думать, что когда-то они служили добрую службу нашим предкам.

2.4. Библиотека-музей «Казачья изба» в с.

Желтура Джидинского района.

Посетив

музей в селе Харацай, я поинтересовался, есть ли такой музей в нашем районе?

Оказалось, что да, есть, и находится он в селе Желтура.

Рассмотрев

презентацию, которой поделилась учитель Желтуринской школы Казанцева Светлана

Дмитриевна, я выяснил, что Библиотека – музей «Казачья изба» в с. Желтура

Джидинского района создана в 1996 году. Руководитель музея – Сукнёва Ольга

Вячеславовна.

На

слайдах презентации я так же увидел старинные предметы. Я выяснил из интернета,

что прялки были не только с колесом, но и простые — ручные прялки, сделанные из

двух досок. Меня заинтересовала детская подвесная колыбель, для качания малышей.

Светлана

Дмитриевна выслала фотографии некоторых предметов, которые хранятся в музее.

Ботало

— изготовленный из медного или железного листа колокольчик с пестиком —

«языком» внутри него, который надевается на шею коровам и лошадям.

Очень

старый керосиновый фонарь, швейная ручная машинка, изделия кузнечного промысла, самовар,

вышивка, утюги. И среди них утюг, состоящий из

нагревающегося тяжелого полностью металлического корпуса с гладкой нижней

поверхностью и ручкой сверху.

Я

понял, что и в этом музее очень интересно. Я обязательно продолжу изучать быт

людей, и обязательно посещу этот музей.

3. Заключение

В начале данной исследовательской работы была поставлена проблема: выяснить,

сохранились ли у жителей моего села предметы быта старины, узнать, какие

названия они имели и есть ли какие-то интересные сведения, связанные с этими

предметами. Эта проблема сейчас актуальна, так как это история. История

не только родного края, но и история страны в целом.

В

работе определена следующая цель: узнать, какие предметы быта

использовались в старину, как они назывались, и для чего они предназначались.

В

ходе бесед с жителями села было выяснено, что некоторые предметы быта старины

сохранились у немногих. И, в основном, они знают, как эти предметы назывались и

для чего предназначались.

Для

сбора большей информации по исследуемой теме, мы посетили краеведческий музей

«Казачья изба» в с. Харацай Закаменского района.

Информация,

которую предоставила руководитель музея оказалась очень интересной и нужной для

моей работы. Мне было очень волнующе

держать предметы в руках, смотреть на них и думать, что когда-то они служили

добрую службу нашим предкам.

При изучении

презентации о музее «Казачья изба» в с. Желтура Джидинского района, я понял,

что и в этом музее очень интересно, что в нем есть предметы, которых я ещё не

знаю, и поставил перед собой задачу — продолжить изучать быт людей, и

обязательно посетить этот музей.

Для уточнения

некоторых данных я обращался к учебнику русского родного языка, и пользовался

интернетом.

С целью выяснения

знаний наших школьников по данной теме, был проведён опрос «Знаете ли вы

старинные предметы быта?». Опрос показал, что…..

Итак, проведенные нами наблюдения помогли убедиться в правильности выдвинутой

гипотезы: в старину существовали различные предметы, необходимые для жизни

людей. Они имели свои названия, применялись в соответствии с назначением, и,

конечно, имеются истории, связанные с предметами старины.

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная цель

достигнута, выдвинутая проблема выяснена.

Литература

1.

Русский родной язык. 2 класс, учебник для

общеобразовательных организаций.

2.

Словарь устаревших слов русского языка.

Анархизмы…

3.

azbyka.ru›Библиотека›Справочники›slovar-ustarevshih-slov

4.

ru.wikipedia.org

5.

https://cloud.mail.ru/stock/5gNFuVoT58d8mVouRCzmWyCV