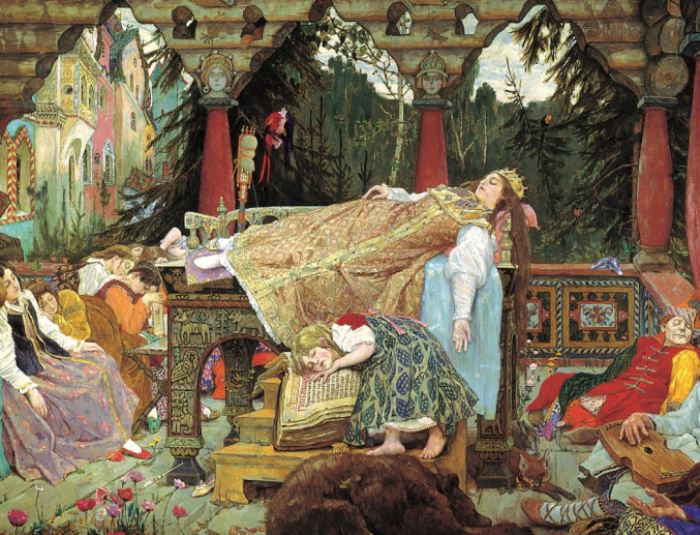

В. Васнецов. Спящая царевна, 1900-1926. Фрагмент | Фото: artchive.ru

Наверное, ни один из русских художников рубежа XIX-ХХ вв. не вызывал таких противоречивых отзывов о своем творчестве, как Виктор Васнецов: им то восхищались и называли истинно народным художником, то обвиняли в «ретроградстве и мракобесии». В 1905 г. он отказался от звания профессора Академии художеств в знак протеста против увлечения студентов в большей степени политикой, чем живописью. В революционные годы Васнецов создал свою самую волшебную серию картин «Поэма семи сказок». В ней он постарался запечатлеть ту утраченную старую Русь, человеком которой себя считал.

В. Васнецов. Царевна-лягушка, 1901-1918 | Фото: artchive.ru

Виктор Васнецов родился в семье сельского священника в Вятской губернии, он вырос в крестьянской среде и с детства был погружен в атмосферу исконно русской народной культуры. Его первыми рисунками стали иллюстрации к пословицам. Фольклор для него был воплощением истинной сущности и духовного облика всего народа. «Я всегда был убежден, что сказках, песне, былине сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим», – говорил художник.

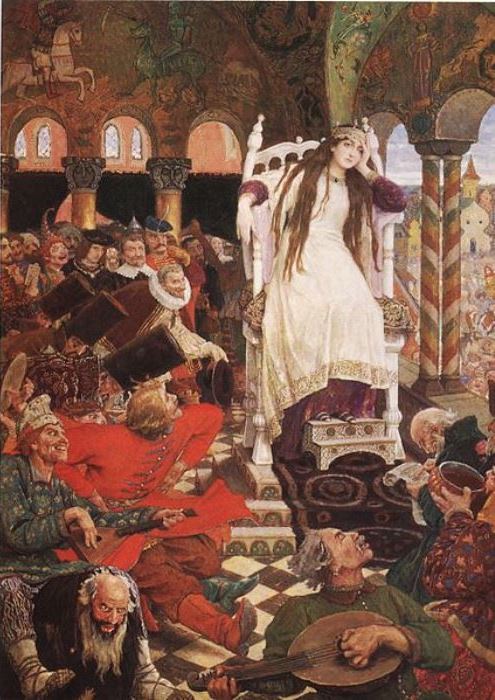

В. Васнецов. Царевна-Несмеяна, 1916-1926 | Фото: artchive.ru

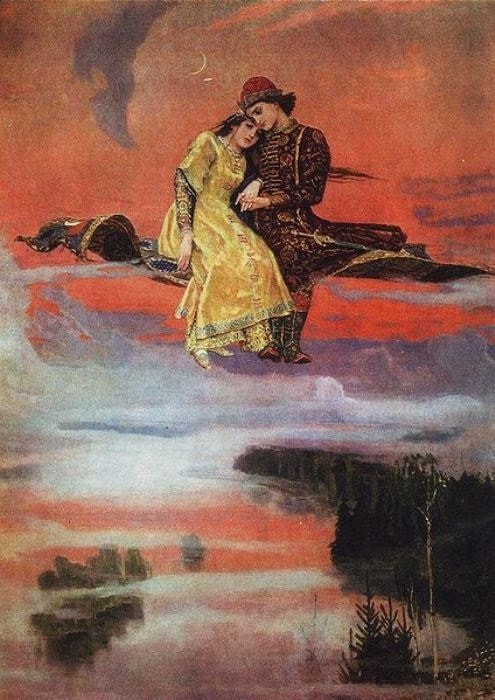

В. Васнецов. Ковер-самолет, 1919-1926 | Фото: artchive.ru

Еще в 1860-х гг. наблюдался всплеск интереса к фольклору и в науке, и в искусстве: именно в этот период появляются фундаментальные исторические исследования, издаются сборники произведений устного народного творчества. На исторические темы писали Репин, Максимов, Суриков, однако первым среди художников Васнецов обратился к былинно-сказочной тематике. Он создал целую серию работ о «старой Руси», которую он в революционные годы противопоставлял современной России, называемой им «нерусью», с маленькой буквы.

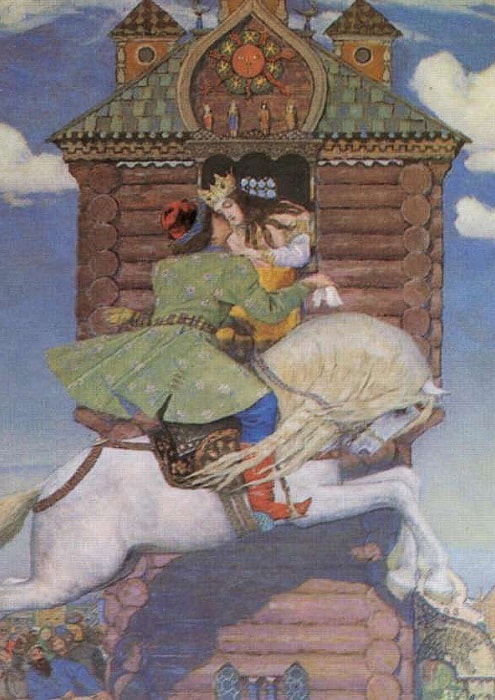

В. Васнецов. Сивка-бурка, 1919-1926 | Фото: artchive.ru

К народному эпосу живописец обратился еще в 1880-е гг., а начиная с 1900 г. и до конца своих дней (особенно интенсивно – в 1917-1918 гг.) Васнецов работал над циклом картин «Поэма семи сказок». В него вошли 7 полотен: «Спящая царевна», «Баба Яга», «Царевна-лягушка», «Кащей Бессмертный», «Царевна-Несмеяна», «Сивка-бурка» и «Ковер-самолет». В этих сказочных сюжетах художник искал воплощение основных черт национального характера своего народа, среди которых выделял душевную чистоту, мужество и патриотизм.

В. Васнецов. Баба Яга, 1917 | Фото: artchive.ru

Сказочные произведения Васнецова были для него не иллюстрацией к устному народному творчеству, а «актом поэтического прозревания сердцевины жизни, закрытой от людей пеленой действительности». Художник не принял революции и страдал, наблюдая за тем, как «старая Русь» безвозвратно исчезает. Сказки были для него своеобразной внутренней эмиграцией. Он поэтизировал старину, видел в ней идеал, о существовании которого современники, по его мнению, забыли. Тем временем художественные журналы называли Васнецова «обветшалым ретроградом и мракобесом».

В. Васнецов. Кащей Бессмертный, 1917-1926 | Фото: artchive.ru

Современные критики находят в «Поэме семи сказок» нотки тревоги за Россию и ее будущее. Так, например, сказочный сюжет «Спящей царевны» художник истолковал по-новому, намекая на события современной ему реальности. Девочка спит на «Голубиной книге», известной своими вещими предсказаниями. И в этом контексте образ «спящей царевны» выглядит метафорой российского государства. Многие критики сходятся во мнении, что главной героиней «Поэмы семи сказок» стала Русь – одурманенная и заколдованная. И все ее жители уснули и не ведают, что происходит вокруг.

Дом-музей В. Васнецова в Москве | Фото: muzeyka.ru

«Поэму семи сказок» он писал не на заказ, а для себя, это было его отдушиной и способом отгородиться от внешнего мира. Все картины так и остались в мастерской художника, в его московском доме, похожем на древнерусский терем (в народе его так и называли – «теремок»). Этот дом был построен по его эскизам, Ф. Шаляпин говорил, что это «нечто среднее между крестьянской избой и древним княжеским теремом». В 1953 г. тут открыли Дом-музей Васнецова. Кроме картин и рисунков, здесь представлена коллекция древних предметов и икон, которую художник собирал всю жизнь.

В доме-музее В. Васнецова в Москве | Фото: profi-news.ru

В доме-музее В. Васнецова в Москве | Фото: travel.rambler.ru

«Без поэзии, без мечты ничего нельзя сделать в жизни», – утверждал художник и воплощал этот принцип в своем творчестве. Его полотна символичны и содержат немало секретов. «Богатыри» Васнецова: кого на самом деле изобразил художник на знаменитой картине.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

На рубеже 19-20 веков в русском искусстве было немало художников, работавших в рамках так называемого неорусского стиля, который, в сущности, был одной из вариаций модерна. Виктора Васнецова (с некоторыми оговорками) тоже можно отнести к этой категории художников. Тема русских сказок, а точнее, русского фольклора, появилась в его творчестве еще в начале 1880-х годов, хотя до этого он был вполне типичным для представителя своего поколения мастером критического реализма. Например, его первой картиной, показанной на выставке передвижников, было «Чаепитие в трактире», этакая помесь Перова с

Впрочем, некоторый задел для работы над полотнами исторического жанра (а «сказочные» и «былинные» картины относятся именно к историческому жанру живописи) у него уже был, поскольку еще в Академии Васнецов получил серебряную медаль за эскиз «Христос и Пилат перед народом».

Первой работой соответствующего жанра явилась картина «После

Картина, на которой изображены не менее десятка трупов, хотя и довольно симпатичных, одетых в художественно выполненные доспехи или задрапированных в изысканные восточные ткани, и принявших вполне картинную смерть без единой капли крови,

Через год появилась хрестоматийная «Аленушка», затем почти сказочный «Витязь на распутье», а далее «Иван Царевич на Сером Волке», «Три царевны подземного царства» и «Богатыри». Почему Васнецов так резко сменил направление в искусстве и перешел от критического реализма к какому-то не самому реалистичному фольклорному историзму объяснить не могли ни его современники, ни нынешние исследователи его творчества. Вполне правдоподобных версий выдвигалось достаточно: переезд художника в Москву и сближение с кружком Мамонтова («Аленушка» была написана в Абрамцево), желание вернуться к неким духовным истокам русского народа (критики писали о связи в картинах Васнецова между «русской сказкой и русской верой»), тем более, что Васнецов происходио из семьи священника.

С 1900 года и до конца своей жизни (до 1926 года), а особенно интенсивно, начиная с 1917 года, Васнецов писал цикл из семи сказочных картин, своего рода апофеоз своих творческих и идейных воззрений. Это и была «Поэма семи сказок».

«Сказочный» цикл Васнецова состоит из следующих картин:

• «Спящая царевна»;

• «Царевна-лягушка»;

• «Царевна-Несмеяна»;

• «Ковер-самолет»;

• «Сивка-бурка»;

• «Баба-яга»;

• «Кощей Бессмертный».

Несомненно, одним из основных источников вдохновения Виктора Васнецова (помимо детских воспоминаний и

Это было значительным событием русской культурной жизни того времени, которое оказало мощное воздействие на многие области русской гуманитарной науки (например, Афанасьев предпринял первую в мировой истории попытку классификации сказочных сюжетов). Но и рядовых читателей, к которым относился и Виктор Васнецов, не могло не захватить так сказать, богатство русского фольклора.

Сейчас мы часто забываем о том, что народные сказки (не литературные, созданные писателями для конкретной читательской аудитории, а именно народные), совершенно не были предназначены для детского чтения. Для детей Афанасьев выпустил отдельный сборник специально отобранных и адаптированных сказок, причем даже из них не все цензура пропустила в печать, полагая некоторые сюжеты опасными для неокрепшей детской психики или вредными с точки зрения воспитания (ничего не напоминает?)

В сказках, опубликованных для взрослой аудитории, действительно достаточно много и насилия, и эротических мотивов, и так нелюбимого цензурой 19 века вольнодумства. И если внимательно рассмотреть полотна Васнецова из «Поэмы семи сказок», то можно понять, что его картины также очень далеки от благостных иллюстраций из детских книг. Его баба-Яга или Кощей

Первой работой цикла является «Спящая царевна». Царство юной красавицы, погруженное в волшебный сон, художник поместил в глухом темном лесу. К пестрым разномастным теремам плотно подступают темные ели и трепещущие осины, деревья, символизирующие границу загробного мира. Царевна спит не в одиночестве в хрустальном гробу, а в окружении своих придворных: шута и музыканта, служанок, а также ручного медведя. Самой симпатичной героиней холста можно считать маленькую босоногую девочку, прикорнувшую на огромной древней книге.

Следующие полотна, «Царевна-лягушка» и «Царевна-несмеяна», довольно точно иллюстрируют прекрасно известный всем текст афанасьевских сказок. Наиболее интересна здесь Несмеяна, поскольку Васнецов совершенно неожиданно для такого жанра довольно правдоподобно изображает главную героиню как человека явно страдающего депрессией, с нечёсаными длинными волосами и трагическим (а вовсе не скучающим) выражением лица.

Далее в рамках цикла был написан «Ковер-самолет». Это был третий вариант сюжета, который уже использовал Васнецов, самый лирический среди прочих. На картине изображена пара влюбленных, Иван-Царевич со своей суженой Еленой

Основную темуэтого «Ковра» можно обозначить как «покой и воля». И это может показаться довольно странным, поскольку картина писалась в первые годы революции, но в ней

Зато тему полета Васнецов в определенном смысле продолжает в следующей картине, «Сивке-бурке», где можно увидеть довольно целомудренную встречу двух разлученных возлюбленных (они даже не целуются!) на изрядной высоте на фоне очередного сказочного терема с кокошником, весьма напоминающем картуш с декором в виде Солнца (Ярилы-Солнца).

Две последние картины представляют двух основных злодеев русских сказок – Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу. Кощей проказан жестоким сластолюбцем, который явно домогается до своей несчастной пленницы-царевны и при этом не выпускает из руки жуткий меч, обагренный кровью. Мрачный интерьер кощеева дворца дополняют многочисленные сундуки, очевидно полные всевозможных ценностей, которые Кощей отнял у поверженных врагов. Ценное барахло свалено по углам парадной залы, его можно увидеть и через приоткрытые

Бабе-Яге посвящена отдельная картина. Жуткая полуголая старуха, наряженная в алый сарафан на голое тело, только что похитила где-то симпатичного светловолосого мальчика, загрузила его в ступу и несет теперь в свою избушку на курьих ножках, чтобы приготовить из него обед. Ребенок в ужасе, как был бы в ужасе любой, оказавшийся на его месте. Скорость полета ступы подчёркивает даже то, что Яга где-то потеряла один из своих лаптей. Ее сопровождают птицы – сорока и сова. Действие происходит в самой глухой лесной чаще, где фантастические стволы и ветви деревьев, выступающие из болота, кажутся подобными человеческим костям. Даже месяц, помещенный у нижнего края горизонта, окрашен в тревожный розоватый цвет.

Очень может быть, что Васнецов сознательно изображал в своих картинах дохристианскую Русь страной богатой, но варварской и беззаконной. Мне кажется, что исследователи зря восхищаются народностью этих полотен и приписывают художнику это свое восхищение. Скорее всего, он старается убедить зрителей, что язычество – это дикость, а цивилизация возможна только в христианском мире.

Васнецов особенно интенсивно писал свою «Поэму» после 1917 года, и напрашивается вывод, что языческая стихия этих полотен в определенном смысле перекликается со стихией революционной. Васнецов, идейный участник «Союза русского народа», разумеется, не принял революцию, но покидать страну не пожелал. И свое мнение о переменах, происходящих в стране, смог выразить в виде сказочных аллюзий (Баба-Яга как образ революции, пожирающей своих детей)…

| Сказочный цикл | |

| В последнее десятилетие своей жизни художник написал цикл картин, ярких и красочных как русский лубок, — «Поэма семи сказок». Они заботливо хранятся в московском доме-музее В. М. Васнецова. | |

|

Баба Яга. 1917. |

«Баба Яга схватила Ивашку, села в ступу, понеслась по кустам, по лесам, по болотам. Пошел по лесу страшный шум: деревья трещат, сухие листья хрустят — летит в ступе Баба Яга, пестом погоняет, помелом след заметает». |

|

Царевна-лягушка. 1918. |

«…А как пошла Василиса Премудрая танцевать, махнула левой рукой – сделалось озеро, махнула правой – и поплыли по воде белые лебеди…». |

| Вот грациозно и величаво пляшет в богатых покоях Василиса Премудрая. Все музыканты – балалаечники и гусляры – любуются прекрасной девушкой. Её танец так заразителен, что они сами готовы пуститься в пляс. | |

|

Царевна Несмеяна. 1916-1926. |

На высоком троне из слоновой кости восседает царевна Несмеяна. На лице её глубокая тоска, ничто не веселит и не радует царевну. Во дворец приглашены все: тут и нарядные женихи из дальних стран, тут и дворцовые скоморохи, и слуги, и толпы народа. Все пришли, чтобы развеселить царевну. |

|

Кощей Бессмертный. 1917-1926. |

В мрачном подземелье хранит Кощей свои несметные сокровища. Злыми делами наполнил Кощей свою длинную жизнь. Теперь в плену у него царевна Ненаглядная краса. Она пытается выведать у Кощея, где таится его смерть, которая избавит от плена и саму царевну, и всех жителей её страны. |

|

Спящая царевна. 1900-1926. |

«Царевна уколола палец заколдованным веретеном и погрузилась в волшебный сон. С нею заснул и дворец. Прошло много лет. Вокруг дворца выросли непроходимые чащи леса». |

| … Юная царевна спит на высоком ложе, околдованная злой завистницей-мачехой. Вокруг ней также все спят: и маленькая девочка над огромной старинной книгой, и служанки, и скоморохи. Заснувшая жизнь ожидает пробуждения: вот явится любимый и снимет колдовские чары. | |

|

…Парит в небесах, как огромная птица, ковёр-самолёт. Прижавшись друг к другу, сидят влюблённые. Они вырвались из земных оков и поднялись в небо. Ничто не угрожает их счастью, они свободны! |

|

Следует отметить, что создавались эти красочные полотна в то время, когда в стране бушевали голод и разруха, и семидесятилетнему художнику приходилось работать в нетопленой мастерской. В. М. Васнецов справедливо полагал, что в народной сказке или в былине запечатлён проверенный веками, правдивый внутренний и внешний облик народа. Сказка – это детство народа, и только больной и плохой человек не ценит своего детства и юности, своей историй. |

1,205 total views, 1 views today