(392 слова) Безнаказанность является главной причиной того, что преступник становится рецидивистом. Если один раз повезло, почему бы не попробовать еще? Именно так рассуждает нарушитель закона и вновь пускается в авантюру. Бездействие правоохранительных органов, слишком мягкая позиция суда, несовершенство нормативных актов и кодексов, безразличие и даже пособничество близких — все это ведет к увеличению уровня преступности. Рассмотрим характерные примеры, чтобы убедиться в этом.

Вспомним повесть М. Горького «Детство». В эпоху, изображенную автором, домашнее насилие не считалось преступлением. Государство никак не контролировало частную жизнь граждан, пока не случался крупный скандал. Но до тех пор судьба детей в неблагополучных семьях мало кого волновала. Поэтому Василий Васильевич каждую неделю бил всех домочадцев, которые, по его мнению, провинились. Особенно тяжело приходилось его внукам, которые получали такие сильные побои, что не могли встать на ноги неделю напролет, а то и месяц. Естественно, повзрослевшие сыновья не оставались в долгу за такое воспитание и нападали на деда Каширина. Почему так происходило из раза в раз? Потому что никто не наказывал Василия Васильевича за его ужасные поступки по отношению к детям. Его сыновья тоже не получали никакого взыскания за свои периодические набеги на Каширина. Безнаказанность поощряла пороки этой среды. Даже сейчас неблагополучные родители осознают вину только за решеткой, лишившись прав на детей. А без этого они вели бы себя, как Каширин.

Аналогичную ситуацию мы видим в пьесе А.Н. Островского «Гроза». Купец Дикой обманывал своего племянника и не давал ему причитавшегося наследства. Проблема осложнялась тем, что у Бориса на попечении была сестра, которая тоже нуждалась в средствах. В итоге герою пришлось работать на ненавистного дядю. Но и тут Дикой нарушил современное трудовое законодательство: он не платил племяннику зарплату, лишь время от времени выделял ничтожную сумму. Почему Борис не мог добиться соблюдения своих прав? Потому что подобное нарушение никак не наказывалось в те времена. Дикой мог никому не платить, ведь не было трудового кодекса и трудовой инспекции. Сейчас купцу пришлось бы возместить работнику все до копейки, а также его бы оштрафовали на крупную сумму. А за махинации с наследством можно было бы получить и тюремный срок. Без этого люди вроде Дикого не признают никаких обязательств.

Таким образом, величайшее поощрение преступления — это безнаказанность. Люди, которые не получают взысканий и санкций за нарушение закона, никогда не исправятся и не прекратят творить злодеяния, ведь преступный путь до цели всегда легче и короче, чем честный. Мы должны следить за тем, что система права совершенствовалась и оперативно реагировала на новые вызовы.

Мораль жизни состоит в том, что любое преступление должно быть оплачено по заслугам. Человек, совершивший плохой поступок, обязан заплатить за него, иначе мир превратится в полнейший хаос. Об этом говорил и Цицерон: «Величайшее поощрение преступления — безнаказанность». Что же имел в виду автор?

Говоря о преступных делах, мы знаем, что за каждый подобный проступок последует наказание. Именно это чаще всего останавливает человека от совершения плохого деяния. Однако что происходит с обществом, если за преступление не предусмотрено никакого наказания? Люди чувствуют безнаказанность и перестают опасаться расплаты за свои действия, что буквально развязывает им руки.

Рассмотрим произведения литературы, в которых проиллюстрирована подобная ситуация. Классическим примером будет роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой планирует совершить ужасное преступление — убить старуху-процентщицу, причем не ради выгоды, а ради доказательства собственной теории. Родион Раскольников полагает, что каждый член общества имеет право вершить судьбы других людей, просто у кого-то не хватает смелости сделать первый шаг. Почему же Раскольников решился на подобное? Он понимал, что при должных внимательности и аккуратности его никогда не найдут, а значит, преступление останется безнаказанным. Именно этот факт стал решающим, когда Родион долгое время пытался решиться на этот поступок.

За другим примером мы обратимся к произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». Главный герой — молодой и амбициозный молодой человек смело воплощает в жизнь свой план по обогащению. Он приезжает в небольшие поселения, где покупает так называемые мёртвые души — людей, существующих лишь на бумаге. Затем он планирует заложить их и получить за каждую душу деньги. Почему Чичиков так смело действует, не боясь разоблачения? Его схема слишком хитра и продумана, он не допускает даже мысли о том, что кто-то раскроет его план. Именно чувство безнаказанности толкает Чичикова на эту преступную авантюру.

Рассмотрев два примера из литературы, мы можем согласиться с идеей Цицерона о том, что «величайшее поощрение преступления — безнаказанность». Осознавая то, что за плохим поступком не последует никакой расплаты, человек развязывает себе руки и может решиться на преступление любой тяжести. Многие люди обладают настолько чёрной душой, что единственное, способное удержать их от преступления, это страх перед наказанием. И если же наказание не последует, то ничто не может остановить тягу человека к преступлению.

Великое поощрение преступления — безнаказанность (Цицерон)

Всегда удивлялась тому, насколько античные изречения были универсальны. Дойдя до наших дней, высказывания римских мыслителей не утратили свою актуальность. Недаром Римское право стало основополагающим документом для создания правовых систем современных государств. Я согласна с Цицероном и поддерживаю его точку зрения. Ничто не может быть хуже безнаказанности, особенно в нашем современном мире бушующей преступности и попирания законов.

Преступление – это любое неправомерное общественно-опасное действие человека. Сам факт осуществившегося преступления предусматривает несение ответственности (наказание) преступного лица за его совершение. Однако, к сожалению, явление безнаказанности всё-таки существует. И часто прослеживается тенденция, когда безнаказанными остаются те лица, у которых есть власть, деньги и положение. Такие случаи свидетельствуют о коррумпированности и давлении посредством высокого социального положения в правоохранительных и судебных органах.

Совершивший преступление должен быть наказан в той степени, насколько тяжким было правонарушение. И это задание целиком и полностью лежит на сотрудниках правоохранительных органов и судьях. Ведь первые должны тщательно расследовать преступление, а вторые – вынести справедливый вердикт.

Однако что мы видим на деле? Следователи часто подтасовывают факты, лишь бы быстрее раскрыть дело или же вообще не углубляются в расследование. Судьи же, которые должны быть неподкупны, в ряде случаев всё-таки подкупаемы. Мы не знаем, что делается там, «за кулисами» судебных органов. Возможно, не всегда взяточничество инициируется судьёй. Бывают случаи давления «свыше», когда или поддаться, или покинуть пост. Чаще происходит первое. В итоге мы получаем осуждение невиновных и оправдание преступников. Преступник, оставшийся безнаказанным, поощрён на совершение нового правонарушения.

Особняком в мире преступности стоят преступления против общественных деятелей, журналистов, правозащитников, адвокатов, в общем, всех тех людей, которые своей деятельностью пытаются вывести на чистую воду преступные группировки с их неправомерной деятельностью. Таким образом, преступники, часто занимающие знатное положение в обществе, заставляют молчать СМИ, чтобы информация не расползалась, и они оставались в тени.

Как в таком случае работает инструмент безнаказанности? Очень просто – расследование спускается на тормозах, а правосудие не только слепо, как Фемида, но и немо. Двадцать лет прошло с момента резонансного убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. За двадцать лет никто не понёс наказание, потому что десятки прокуроров, занимающихся этим делом, так и не смогли провести эффективное расследование. Двадцать лет преступники продолжают занимать влиятельные позиции, и, кто знает, за сколькими преступлениями ещё таятся одни и те же лица.

То же самое происходило с делом издателя одной из турецких газет Гранта Динка, а также его азербайджанского коллеги Эльмара Хусейнова. Расследования постоянно затягивались, были ограничены узкими рамками и в итоге зашли в тупик. Результат очевиден – всё та же безнаказанность. Расследование дел Гонгадзе и Динка поступили на рассмотрение в Европейский суд по правам человека, где поддались осуждению. Дело Хусейнова рассматривал Страсбургский суд. И такие случаи случаются десятками и сотнями по всему миру.

Цицерон был абсолютно прав в своём суждении. Оставляя преступников безнаказанными, правосудие поощряет рост преступности. Да, бывают случаи, когда даже понёсший наказание преступник выходит из тюрьмы и продолжает свою преступную деятельность. Жизнь ничему не учит таких людей. Но это совсем другой случай, связанный с особенностями личности.

Другое дело, когда преступники совершают давление на компетентные органы за счёт своего высокого положения. В таких связках рука руку моет, как говорится. Это неразрывный круг, где переплетаются политические силы, преступные банды, службы полиции и безопасности, судебные органы. В таком конгломерате у каждого преступника свой покровитель.

Поэтому первоочерёдной задачей должна быть борьба с безнаказанностью. Ведь безнаказанность порождает череду новых преступлений, расшатывает принцип верховенства права, а самое страшное – подрывает доверие социума к правосудию. В таком обществе страшно и неприятно жить. В мире должна торжествовать справедливость, а не безнаказанность.

«Самое большое преступление – безнаказанность» (Б. Шоу)

Данное высказывание относится к такой науке как правоведение. Джордж Бернард Шоу, автор высказывания, выдающийся ирландский драматург лауреат Нобелевской премии в области литературы. На мой взгляд, это высказывание затрагивает проблему безнаказанности преступников, что приводит к вседозволенности. Б. Шоу дает нам понять, что оставляя безнаказанными преступления, общество поощряет преступника на очередные противоправные деяния. Безнаказанность приводит к социальному напряжению.

Я согласна с позицией автора. Когда преступник уверен в своей безнаказанности он совершает все новые и новые преступления. Он уверен, что его не поймают, не накажут и это придает ему смелости. Ведь многих людей именно угроза наказания удерживает от совершения противоправных деяний. Каждый человек понимает, что за преступлением следует наказание. А это наказание в первую очередь наступает с общественного порицания. Если будет много примеров безнаказанности преступлений, это может вселить в людей уверенность, что можно позволить себе все, даже противоправные деяния.

Вспомним из истории период второй мировой войны, когда фашисты, поверившие в свою безнаказанность, уничтожали людей, только за то, что они не принадлежали к арийской расе. Жестокость и цинизм этих преступлений, приводят в ужас через многие десятилетия. Они являются ярким примером не соблюдения естественных прав человека, дарованных ему от природы. В течение продолжительного времени фашисты продолжали терзать людей, потому что они верили, их не накажут.

Когда преступник, совершив одно преступление, остается безнаказанным он верит в свою бесконтрольность и продолжает их совершать. Доказательством этому являются, преступления, совершенные Андреем Чикатило на протяжении 12 лет. Чувство вседозволенности и безнаказанности позволило ему совершить более 60 преступлений. Или вот еще пример, недавно в Краснодаре задержали семейную пару, которые являлись каннибалами и занимались преступной деятельностью тоже на протяжении многих лет. Расследование только начато, а уже известно, что эта семейная пара совершила не одно преступление. Такие люди представляют опасность для общества. Этих преступников наказание настигло, но прошло много времени и они успели искалечить и лишить жизни многих людей. Совершив первое преступление, и оставшись безнаказанными, они поверили, что им все дозволено, что они вправе совершать безнаказанные преступления. Я считаю, что если бы люди были более бдительными и менее равнодушными к происходящему вокруг, наверняка этих преступников можно было наказать гораздо раньше. Если таких примеров безнаказанности будет много, то подрастающее поколение потеряет веру в законы и справедливость.

В далеком прошлом наказания преступников были публичными. Цель такого публичного наказания состояла в том, чтобы люди поняли, что ожидает преступника за совершенные преступления и сами не переступали черту. Прошло время и преступников стали судить на закрытых судебных процессах. В этом случае неизвестность пугала людей больше всего и это предостерегало их от совершения преступления.

Сейчас в современном мире высшая мера наказания не имеет такого распространения как раньше. В нашей стране вообще не существует смертной казни. Но сейчас в современном информационном обществе, где все преступления имеют широкую огласку, с помощью информации воздействуют на сознание людей. Живя в правовом государстве, каковым является Российская Федерация, в нашем сознании укоренилось, что свобода является наивысшим благом. Поэтому для большинства людей даже абстрактное представление о лишении их свободы является предостережением от совершения преступлений.

Изучая психологию преступников, особенно маньяков специалисты очень часто выясняют, что на формирование личности этих людей как преступников повлияли какие – либо психологические травмы, нанесенные им в детстве или подростковом возрасте. Часто эти травмы являются следствием совершенных над ними насильственных действий или жестокости окружающих людей. Тогда получается, что одна безнаказанность является следствием другой безнаказанности. Чтобы прервать эту цепочку негативных событий нужно, чтобы каждый человек чувствовал свою ответственность. Каждый обязан быть законопослушным гражданином. Подрастающему поколению нужно прививать правовую грамотность и жизненные ценности.

Итак, почему же безнаказанность является самым большим преступлением. Я считаю, что преступниками не рождаются, ими становятся. И на формировании преступной личности оказывает влияние общество. Тогда нужно, чтобы общество беспрекословно выполняло все законы. В этом случае высказывания Марка Туллия Цицерона «Безнаказанность – величайшее поощрение преступления» и Игоря Субботина «Безнаказанность порождает очередное преступление» можно было бы оспорить.

На чтение 22 мин Просмотров 1.4к.

Обновлено 19 мая, 2022

Предлагаем вашему вниманию аргументы из жизни и литературы для итогового сочинения по направлению: «Преступление и наказание – вечная тема». Все примеры и аргументы подобраны в соответствии с установленными требованиями, поэтому могут быть использованы при подготовке к итоговому сочинению.

Содержание

- Проблема

- Отношение автора к проблеме

- Аргументы

- Эпитеты к слову «преступление»

- Эпитеты к слову «наказание»

- Синонимы к слову «преступление»

- Синонимы к слову «наказание»

- Примеры из художественной литературы

- Примеры из жизни

- Народная мудрость

- Афоризмы

Проблема

Что заставляет людей совершать преступления?

Отношение автора к проблеме

Само слово «преступление» означает тот факт, что человек уже переступил некую запретную черту. Он изменился после этого, его моральные установки были предварительно разрушены, иначе бы он не совершал преступление. Однако совесть есть у каждого из нас. Она укоряет человека и это причиняет мучения. Именно поэтому преступник старается придумать то или иное оправдание своему, безусловно плохому, поступку. Он думает, что таким образом у него получится снять, хотя бы часть ответственности с себя.

Аргументы

- Преступление – это нарушение принятого в данном обществе закона, уголовного или морально-нравственного, когда человек переступает через установленные нормы.

- Есть люди, которых от совершения правонарушения сдерживает страх предполагаемого за него наказания, а есть те, которые никогда не совершат преступления в силу наличия у них совести.

- Преступление – это выход за рамки установленных норм.

- Человеку свойственно игнорировать советы близких и не реагировать на замечания окружающих, но остаться безразличным к укорам совести не удается никому.

- Совершить преступление невозможно, если не пренебречь моральными законами и пойти в сговор с собственной совестью.

- Убегая от совести, человек придумывает оправдания противозаконному поступку, преисполняется гордыней, снимает с себя ответственность, чтобы снова и снова вершить новые преступления.

- Раскаяние – единственная надежда искупить содеянное.

- На протяжении всего существования человечества люди совершают преступления.

- Наказание заключается не только в судебном решении, но и в таких нравственных понятиях, как признание вины, угрызения совести.

- «Вечная тема» преступления и наказания нашла отражение во многих художественных произведениях отечественных и зарубежных писателей и драматургов.

Эпитеты к слову «преступление»

Жестокое, двойное, мелкое, жуткое, служебное, позорное, очередное, громкое, данное, политическое, бессмысленное, конкретное, невольное, подобное, опасное, любое, таинственное, крупное, незначительное, настоящее, насильственное, тяжёлое, военное, экономическое, международное, единственное непростительное, тяжкое, должностное, уголовное, гнусное злодейское, чудовищное, совершенное, неслыханное, подлое, возмутительное иное, будущее, грязное, чужое, очевидное, нравственное, возможное, дикое, новое, второе, главное, великое, сложное, третье, реальное, вчерашнее, недавнее, другое, первое, сплошное, моральное, явное, обычное, низкое, большое, последнее, невероятное, религиозное, самостоятельное, прямое, случайное, тайное, важное, следующее, историческое, собственное умышленное, зверское, мнимое, ужасное, подготовленное, вопиющее, дерзкое, государственное, страшное омерзительное, запутанное, предполагаемое, кошмарное, ужасающее, серьёзное, отвратительное, федеральное, заурядное, кровавое, аналогичное, изощрённое, бытовое, давнее, мерзкое, воинское, идеальное, загадочное.

Эпитеты к слову «наказание»

Коллективное, будущее, болезненное, иное, чистое, обычное, очередное, жуткое, истинное, единственное, необычное, настоящее, реальное, лучшее, определённое, другое, сильное, великое, особое, основное, небольшое, крайнее, большое, духовное, новое, главное, слабое, быстрое, хорошее, простое, первое физическое, лёгкое, любое, адское, подходящее, малое, сплошное, судебное, распространённое, божественное, отцовское, незначительное, подобное, справедливое, жестокое, изощрённое, примерное, несправедливое, уголовное, строгое, условное, унизительное, тяжкое, позорное, исправительное, неизбежное административное, адекватное, достойное, публичное, минимальное, грядущее, страшное, беспощадное, мягкое, максимальное, символическое, тюремное, посмертное, заслуженное, сущее, неотвратимое, телесное, суровое дисциплинарное, неминуемое. соответствующее, достаточное, немедленное, праведное, пожизненное, мучительное, возможное, вечное, серьёзное, ужасное, недостаточное, должное, дополнительное, последующее, жёсткое, законное, своеобразное, положенное, предстоящее, одинаковое, тяжёлое, двойное.

Синонимы к слову «преступление»

Злодеяние, криминал, правонарушение проступок, беззаконие, вина, провинность, грех, злоупотребление.

Синонимы к слову «наказание»

Взыскание, кара, репрессия, казнь, расправа, штраф, эпитимия, выговор, расплата, возмездие.

Примеры из художественной литературы

1. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» проблема преступления и наказания является одной из главных. Ярче всего эта проблема раскрывается в Ершалаимских главах, где автор показывает сцену причинения зла. Используя приём психологизма, писатель передает читателям внутреннюю борьбу и хаос в душе прокуратора Иудеи после того, как он подписал смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри. Понтий Пилат казнит себя за трусость, которую проявил во время допроса и принятия решения. Такая деталь, как ласточка, влетевшая в окно, говорит о том, что прокуратор готов был отпустить арестованного. Однако после некоторого осмысления и осознания, он понял, что это может стоить ему должности или даже жизни. Так, Пилат Понтийский все-таки подписывает смертный приговор философу. Именно в этот момент ласточка вылетает из дворца, унося за собой и свободу невинного человека.

Оказывается, всесильный правитель тоже зависим от власти. Из-за боязни доноса, боязни погубить собственную карьеру, Пилат идет против своих убеждений, против голоса человечности и совести. Таким образом, Булгаков показывает парадокс, к сожалению, часто происходящий во все времена: бесстрашный правитель, жестокий и безжалостный, струсил перед вышестоящей властью, испугался потерять свои власть и богатство.

Тему трусости автор развивает, сопоставляя сцены в Ершалаиме с библейским сюжетом распятия Христа. Совершив преступление против не только невинного человека, но и самого себя, прокуратор обрекается на долгое, двухтысячелетнее наказание, и заключается оно в бессмертии. Прокуратор наказан за осознанный выбор, который человек делает в своей жизни. И главная проблема заключается в том, что этим выбором руководили мелочные страхи.

В итоге автор приводит прокуратора к духовному перерождению и восстановлению истинной человеческой сущности — способности к милосердию. Понтий Пилат понимает, что чего-то не договорил тогда, четырнадцатого месяца нисана, и хочет вернуться назад, чтобы все исправить. Вечное существование Пилата нельзя назвать жизнью, это мучительное состояние, которое не заканчивается. Освобождение и прощение приходит к нему только в последней главе романа по просьбе Мастера и Маргариты, и он уходит по лунной дороге, беседуя с Иешуа.

Понтий Пилат прощён тем, против кого совершил преступление. Прокуратор уже отбыл свое наказание, и ему воздалось по делам его. Таким образом, становится понятна мысль М.А. Булгакова: только тот, кто искренне раскаялся и искупил вину страданием, может быть прощён. За любым преступлением следует наказание.

2. А.С. Пушкин «Моцарт и Сольери»

Какие чувства могут заставить человека пойти на преступление? История, рассказанная А.С. Пушкиным в трагедии «Моцарт и Сольери» — отзвук реально бытовавшей в его время легенды о гибели Моцарта от рук другого великого композитора Сальери. Однако автора интересует не столько интерпретация легенды, сколько причина убийства. Он изображает двух композиторов как две противоположности. Моцарт — легок и беспечен, как дух музыки. Сальери — мрачен и безжалостен, отрекся от всего ради искусства. Музыка давалась ему с трудом, и лишь упорными занятиями, превратив ее в ремесло, он достиг успехов.

Для Сальери создание произведения — тяжелая и кропотливая работа, поэтому Моцарта, которому все давалось слишком легко, он считает легкомысленным и недостойным звания музыканта. Сальери непонятна причина славы Моцарта, он завидует его таланту. Моцарт, по его мнению, всего лишь гуляка, и его музыка прославлена, а он, Сальери, всю жизнь отдавший святому делу творчества, остается не у дел. Это кажется ему несправедливым и гложет его изнутри.

Таким образом, Сальери движет именно чувство зависти к более успешному композитору. И, как бы он ни маскировал это чувство словами о желании избавить мир от того, кто оскорбляет само понятие искусства — именно зависть становится причиной убийства. Не случайно, совершив свое деяние, Сальери произносит знаменитую фразу: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». «Злодейство» — то, что может совершить человек под влиянием зависти к другому. Вот в чем опасность этого чувства.

3. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

Из шести частей романа «преступлению» отведена только первая часть, а «наказанию» – пять остальных и эпилог. Это говорит об особой важности для Достоевского проблемы наказания. Подвергая Раскольникова различным формам наказания и самобичевания, Достоевский не только противопоставляет плохому Родиону хорошую Соню, но и сопоставляет две стороны самого Раскольникова: отрицательную и положительную. Таким образом, отображая напряженную борьбу внутри самого героя: борьбу между убийцей и гуманистом. Между этими двумя контрастными психологическими состояниями ведется непрекращающаяся яростная дискуссия «за» и «против» убийства. Примечательно, что Раскольников, пытаясь объяснить мотивы своего преступления, не исповедуется перед Соней в привычном для нас представлении.

Ему не нужно, чтобы его поняли другие, прежде всего, ему необходимо понять самого себя: зачем, почему и для чего он убил старуху? Раскольников сам этого точно не знает и, пытаясь понять мотивы своих действий, рассматривает различные версии убийства, из которых каждая последующая опровергает предыдущую. Так, он в начале думал, что убил, для того чтобы помочь бедным, затем, для того чтобы помочь матери и сестре. Еще одной версией была проверка своей и теории и самого себя на право называться человеком высшего разряда.

Такая смена версий убийств составляет одну из черт композиции романа. А сам Раскольников находится в процессе постоянного самопознания, потому что он не простой убийца, а убийца-теоретик, идеолог, мыслитель, испытатель идеи, которого интересует судьба всего мира.

Новаторством Достоевского в рассмотрении проблемы наказания и преступления явилось то, что он первый показал преступления и наказание не только как нарушение уголовного закона, но и как определенное состояние души преступника, болезненное состояние его сознания. Наказание – это не столько судебный процесс, приговор, тюрьма, каторга, сколько напряженные внутренние мучения человека, нарушившего, прежде всего, не уголовный, а нравственный закон. Объективность этого нравственного закона проявилась в том, что наказание в романе начинается не после, а еще до совершения преступления: колебания, неуверенность, сомнения, терзания героя, показывающие, что любое преступление чревато наказанием. Отсюда следует, что преступление и наказание связаны между собой не только причинно-следственной зависимостью, они, словно две стороны одной медали, а потому любое преступление приводит к наказанию.

Важно, что через наказание проводятся и другие герои, многие из которых в определенном смысле тоже преступники. Каждый из них несет свое наказание, соответствующее преступлению: самоубийство Свидригайлова, разоблачение Лужина, гибель Алены Ивановны. Тем не менее, в этой атмосфере всеобщей преступности убийство человека – самое страшное преступление. Таким образом, автор хотел донести, что нельзя никогда, ни при каких условиях, ни под каким предлогом лишать жизни никакого, даже самого ужасного, ничтожного человека! Эта мысль о защите человеческой жизни как высшей и священной ценности и является основной мыслью романа и всего творчества Достоевского.

4. М. Горький «Старуха Изергиль»

Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль» состоит из трех частей: «Легенда о Данко», «Легенда о Ларре» и рассказ о судьбе самой Изергиль. Ларра – главный герой первой легенды. Он является сыном простой женщины и орла. Орел украл женщину из племени и забрал с собой, но спустя двадцать лет орел умер, и женщина вернулась с сыном обратно в свое племя. Однако Ларра был воспитан не по людским законам, поэтому презирал окружающих и считал себя лучше всех остальных людей. Он был слишком гордым, как и его отец орел.

Спустя некоторое время, сын человека и орла совершает преступление, заслуживающее вечного наказания. Ларра считал себя вправе распоряжаться судьбами простых людей. Когда понравившаяся ему девушка оттолкнула его, он жестоко и равнодушно убил ее. Он привык получать в мире то, что считает своим, и не признает за другими права на их собственную жизнь. Он не умеет любить и сопереживать, потому что глаза его «холодны и горды». Ларре доступны только два чувства – гордость собой и презрение к другим. Именно они и лежат в основе его преступления.

За совершенное убийство Ларра был жестоко и справедливо наказан старейшинами. Убить его, по их мнению, было слишком просто, поэтому наказание Ларры заключается в вечном изгнании из общества. Он стал свободен и делал то, что пожелал. Однако Ларра жил рядом с людьми, но не среди них, поэтому вскоре стал страдать от одиночества. Живя так в течение тысяч лет, он устал от своей тоски и стал искать смерти. Но безуспешно, так как его наказание должно было длиться вечно. Со временем ветер, развеявший его тело, превратил Ларру в тень, которая долгие годы напоминала людям о грехе и гордости.

На примере этого персонажа автор показывает, к чему может привести эгоизм, чрезмерное себялюбие и неуважение других людей. Ларра только в самом конце понял, какую ошибку допустил, но исправить что-то было уже невозможно.

5. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» – это портрет, составленный из пороков всего поколения в целом. Кто же такой Печорин? Григорий Александрович Печорин — гвардейский офицер, судьба которого сложилась очень трагично. Он был выслан из Петербурга за некую «историю» на Кавказ. По дороге с ним приключается еще несколько «историй». В итоге он лишается чина, потом снова отправляется на Кавказ, некоторое время путешествует и, возвращаясь из Персии, умирает.

За это время он встречается с многими людьми, на которых оказывает влияние. Печорин разрушил много судеб. Он принудил княжну Мери влюбиться в него, подчинил ее своей воле, а потом с присущей ему прямотой признался, что не любит и никогда не любил ее. Печорин толкает на преступление Азамата и Казбича, добивается любви горянки Бэлы, но потом охладевает к ней и в результате Бэла погибает. В Тамани Печорин вмешивается в жизнь «честных контрабандистов», причем делает это совершенно бесцельно. Для него важно «найти ключ от тайны», а судьба этих людей ему безразлична. Кроме того, Печорин очень обидел доброго штабс-капитана Максима Максимыча, который был глубоко привязан к нему. Уезжая в Персию, Печорин совсем забыл о своем старом товарище, и, когда на станцию прибегает бедный старик, он лишь холодно подает ему руку. И это далеко не все люди, пострадавшие от влияния главного героя: Вера, Грушницкий — такие же жертвы, как и остальные. Но и сам Печорин тоже жертва. Он ищет острых ощущений, приключений. Он обладает острым умом и сильной волей, которые ему помогают преодолевать препятствия. Печорин хорошо разбирается в психологии людей, поэтому легко завоевывает внимание женщин. Только для чего, ради чего? Женщины его интересуют мало, а жизнь его, в сущности, пуста и бессмысленна.

Печорин погубил Бэлу, погубил от нечего делать. Для него она, как и остальные люди, лишь средство развлечения. Ему нравится добиваться поставленной цели, но, добившись ее, он тут же теряет к ней всякий интерес. Печорин погубил девушку — в этом его «преступление», но наказан и он сам. Его беда и его трагедия в том, что он не умеет любить. Настоящая любовь — это и забота о человеке, и тревога о нем. Любящий человек живет тем, кого любит, думает о нем. А Печорин не умеет думать о ком бы то ни было, он занят самим собой. Ему грустно, скучно, одиноко, ему захотелось любви другого человека — он добивается ее. Добивается, а потом бросает, как ребенок бросает ставшую неинтересной игрушку. Так поступают эгоисты, а Печорин и есть эгоист. У него нет никакого сострадания к другим людям. Совершив ошибку, он продолжает жить по тем же принципам. И вот уже его жертвой оказывается княжна Мери. История повторяется.

В мире существует кодекс морали, нравственности, установленный человечеством, где осуждается жестокость. Но Печорин не может, не умеет считаться с такими простыми истинами, он слишком любит себя, чтобы отказаться от удовольствия мучить других. Печорин хочет быть лучше всех и могущественнее всех на свете. «Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого…» — в этих словах Печорина трагедия его жизни. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы люди поступали с тобой. А если наоборот? Тогда человек сам же будет несчастен и одинок. Наказание одиночеством и непониманием других — такова участь главного героя. Но основная проблема романа заключается в том, что Печорина породило время, эпоха, в которую он жил. Это еще одна причина его трагедии. Все недостатки, присущие его характеру, присущи и всему современному ему обществу.

Примеры из жизни

1. Аль Капоне

Аль Капоне – один из главных среди основателей организованной преступности в Соединенных Штатах Америки в сложные периоды Великой депрессии и сухого закона. Именно с его руки появилось такое понятие как рэкет. Самое известное злодеяние этого человека – так называемая Бойня в день святого Валентина. Родом Капоне из семьи итальянских иммигрантов, живших неподалеку от Нью-Йорка. Так случилось, что вся жизнь их сына оказалась тесно связана именно с итальянской мафией. Он родился в 1899 году девятым ребенком в семье и с детства проявлял легковозбудимый, агрессивный характер. Поступив в школу, постоянно конфликтовал с одноклассниками, в шестом классе же и вовсе напал с кулаками на учителя. После этого случая мальчик бросил школу и связался с бандой, позже ставшей частью известной группировки в Нью-Йорке «Five Points». Всего за пять лет в перестрелках с участием группировки было убито более 500 гангстеров.

Парни занимались в основном нелегальными карточными играми и вымогательством, а для отвода глаз Капоне работал в клубе вышибалой и профессионально играл в бильярд. Несмотря на не слишком высокий рост, он всем казался громилой, благодаря коренастому телосложению. Кроме того, в бильярдной он заработал шрам на лице, оскорбив сестру или жену какого-то бывшего заключенного. Но сам Капоне всегда стыдился этой истории, поэтому придумал другую: будто бы шрам остался у него со времен сражений в Первой мировой войне, хотя на самом деле он даже не служил в армии, не говоря уже о войне. К восемнадцати годам полиция уже подозревала Капоне во многих правонарушениях, в том числе убийствах.

В Чикаго Альфредо почти сразу стал сутенером в каком-то борделе. Надо отметить, что в то время в бандитской среде это считалось весьма унизительным, однако Капоне оказался предприимчивым и превратил низкопробное заведение в успешный бизнес, где кроме борделя были еще казино, тотализатор и пивной бар. Таким образом, заработав огромное количество денег, Альфредо стал главным в чикагском криминальном мире. И одним из первых его нововведений стал рэкет. Другими словами, предприниматели должны были платить ему за спокойную, безопасную жизнь из своей прибыли. За это рэкетиры давали защиту от представителей других банд, а иногда даже от полицейских. Отказаться от данной услуги было невозможно. Несогласных людей почти всегда устраняли.

Характерной чертой периода «правления» этого мафиози являются постоянные жестокие разборки между бандитскими группировками, часто приводящими к гибели участников. Главной целью Аль Капоне всегда было устранение конкурентов. Самая крупная серия убийств гангстеров и стала знаменитой «Бойней в день святого Валентина». 14 февраля 1929 вооруженные люди мафиози вломились в гараж другой банды. Те подумали, что это полиция, и выстроились вдоль стены, где и были тут же расстреляны. Подобные шокирующие случаи имели место не один раз, но долго время не удавалось доказать, что это дело рук Аль Капоне. Только спустя два года после «Бойни» удалось доказать его вину и посадить за решетку. Правда, полный срок он не отсидел, но здоровье подорвал очень сильно и вскоре после освобождения умер в своем загородном доме от инсульта.

2. Бонни и Клайд

Бонни и Клайд — самая известная в мире влюбленная пара, занимавшаяся преступностью. Бонни Паркер родилась в Техасе в семье каменщика. В пятнадцать лет она вышла замуж за мелкого преступника. Однако вскоре он пропал и больше не видел жену, хотя она до последнего дня не снимала обручальное кольцо.

В 19 лет Бонни познакомилась с Клайдом, который был на два года ее старше. К тому времени он уже был закоренелым преступником, специализирующимся на ограблениях мелких магазинчиков. В 1928 он стал вожаком банды преступников.

Клайд научил Бонни обращаться с оружием и стал часто брать с собой на «дело». Попавшись и отсидев небольшой срок в тюрьме, Клайд вышел из нее уже абсолютно другим человеком. Этот перелом произошел после того, как он до смерти избил другого заключенного. Вскоре на счету банды было уже не только множество ограблений, но и тринадцать убийств.

Бонни и Клайд жили как бродяги: спали на улице, питались тем, что удалось раздобыть, пили много алкоголя. При этом они чувствовали себя борцами за справедливость: в период Великой депрессии среди членов преступного мира считалось благим делом отнимать деньги у тех, у кого их было хоть немного. Их ограбления нельзя было назвать крупными, но они всегда были громкими и эффектными, а часто и неоправданно жестокими: например, однажды они убили владельца магазина всего за 28 долларов.

Их очень радовали газетные заметки о себе. Бонни даже занялась пиаром: стала отправлять в редакции их фото с оружием или на фоне угнанных автомобилей. Знаменитые преступники стали вожделенной добычей для ФБР, за их головы назначили круглую сумму. Кроме того, против банды были настроены другие криминальные авторитеты, в том числе группировка во главе с известнейшим Красавчиком Флойдом.

В 1933 году банда угодила в засаду. Некоторые были ранены, некоторые убиты, а один из бандитов – пойман и казнен. Бонни и Клайд двинулись в Техас, чтобы пересидеть некоторое время у родственников, но кто-то из близких сдал их полиции.

Народная мудрость

- «От лжи к преступлению прямая дорога». В этой пословице говорится о том, что все плохое начинается с малого. Сначала человек может солгать, а впоследствии это может привести уже и к преступлению.

- «Лучше вырыть колодец иглой, чем совершить преступное дело». В данной пословице идет речь о недопустимости преступлений. Даже самая тяжелая работа лучше преступного дела.

- «Закон создан для богатого, а наказание — для бедного». Данной пословицей наши предки хотели выразить свое недовольство властью. Часто, бедных людей наказывали без разбора, а суд существовал только для тех, у кого были деньги.

- «Каков грех, такова и расправа». Смысл данной пословицы заключается в том, что наказание должно соответствовать совершенному преступлению.

- «Двух наказаний за одну вину не бывает». В этой пословице говорится о том, что за каждый проступок положено свое наказание.

- «За провинку чешут спинку». В данной пословице идёт речь о наказании за провинность. «Чешут спинку» — означает наказание плетью.

- «И сам в петлю лезет, и другого туда тянет». В этой пословице говорится о людях, которые склоняют других к совершению преступления.

- «Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел». Смысл данной пословицы заключается в том, человека судят не по внешности, а по поступкам. Волк получил наказание за свой проступок, его били не за то, что он серый и страшный, а за то, что он убил и съел овцу.

- «Головы повинной не секут, не рубят». В этой пословице идет речь о признании собственной вины. Если человек осознал свою вину и пришел с повинной, его «не секут» и «не рубят».

- «До времени все с рук сходит». В данной пословице говорится о том, что безнаказанность не может длиться вечно. Рано или поздно все получат по заслугам.

Афоризмы

- «Одни преступления открывают путь другим». Римский философ Сенека Луций Анней говорил о том, что безобидных преступлений не бывает, потому что даже незначительные преступные деяния влекут за собой другие преступления.

- «Величайшее поощрение преступления – безнаказанность». Римский политический деятель Цицерон Марк Туллий говорил, что преступления совершаются из-за безнаказанности. По его мнению, люди решаются на противозаконное деяние только из-за того, что думают о том, что им удастся избежать наказания.

- «Никакое преступление не может иметь законного основания». Древнеримский историк Ливий Тит считал, что ни у какого преступления, даже совершенного во имя справедливости, нет законного основания.

- «Преступление нуждается лишь в предлоге». Древнегреческий философ Аристотель выразил свою точку зрения, заключающуюся в том, что на преступление готовы многие люди, для этого должен только появиться предлог.

- «Тому возмездием за преступление был крест, а этому царская диадема». Римский поэт Ювенал Децим Юний в своем творчестве отображал многие пороки общества, в частности, социальную несправедливость. Он был возмущен тем, что люди, имеющие высокое происхождение, могли безнаказанно совершать преступления.

- «Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь». Древнегреческий философ Платон говорил о том, что наказание необходимо не только для того, чтобы воздать по заслугам виновному, а, прежде всего, для того чтобы подобное не совершалось в будущем.

- «Преступник может иногда избежать наказания, но не страха перед ним». Римский философ Сенека Луций Анней (Младший) говорил о том, что каждый преступник боится наказания, даже если его удается избежать.

- «Какая тревога мучила бы нечестивых людей, если был бы уничтожен страх перед наказанием?». Римский политический деятель Цицерон Марк Туллий говорил о том, что преступников ничего не заботит, кроме страха перед наказанием.

- «Позорит человека лишь то наказание, которое он сам заслужил». Древнеримский комедиограф. Плавт Тит Макций считал, что каждый преступник сам виноват в своей участи.

- «Наказывай не только за проступок, но и за намерение». Древнегреческий правитель Периандр говорил о том, что нужно наказывать не только за преступления, но и за намерение совершить что-нибудь противозаконное. Тогда, по его мнению, преступность уменьшится в разы.

Эссе по теме. « Величайшее поощрение преступления — безнаказанность»

«Величайшее поощрение преступления — безнаказанность»

Преступники существовали всегда поэтому эта тема является актуальной я выбрал ее потому-что я хочу чтобы как можно меньше было преступлений.

Преступление-это (правонарушение) неправомерная (противоправно общественно опасно виновное деяние) действие или бездействие деликтоспособного субъекта за которое в действующем праве предусмотрено юридическая ответственность.

1) Юридическая ответственность — это применение к правонарушителю мер государственно-принудительного характера.

2) Правонарушение-это неправомерное поведение, виновное противоправное общественно опасное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое право дееспособным.

Я отношусь к закону положительно и знаю его. Закон важен для жизни, без него был бы беспорядок в мире. Но ко всем законам относится хорошо нельзя, раньше Цари делали довольно такие и плохие законы, но в наше время все изменилось.

Я считаю что законы нужны для жизни и их нужно знать и не нарушать что бы не было проблем.

Как сказал капитан Жилов в фильме Место встречи» — вор должен сидеть в тюрьме. Но к сожалению преступление совершаются и в наше время, причем совершаются они как в мегаполисах так и в маленьких деревеньках.

В мировой истории есть не мало примеров безнаказанности преступников. Например, времена холокоста – уничтожение евреев нацистами. Убийство и массовое гонение по национальному признаку яркий пример нарушения естественных прав человека. Безнаказанность «развязывала руки» нацистам и давала свободу в своих ужасных действиях.

Каждое преступление должно быть наказано в соответствии со степенью его тяжести. Человек должен понимать, что за каждым его противоправным деянием последует законное наказание. Безнаказанность рождает в головах преступников неправильные выводы и приводит к еще большей жестокости и не человечности.

Популярные сообщения из этого блога

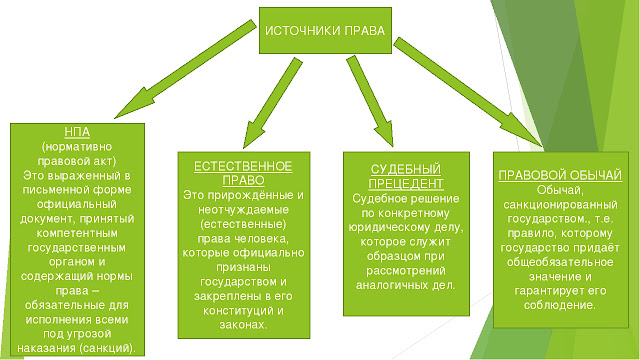

Виды источников права. 1.Понятие источников права. Источники права – это внешние формы выражения правовых норм, официально признанные, имеющие общеобязательный характер. 2.Основные виды источников права правовой обычай⏬ Суть правового обычая состоит в официальном закреплении, государственном признании нормы, действующей в обществе и признанной большинством ее членов. Государство в письменной форме узаконивает обычай, которая становится отныне обязательной для всех граждан. судебный прецедент. Этот источник представляет собой решение суда по конкретному делу, которое, в силу его новизны, отсутствия соответствующей нормы в законодательстве, соответствия международным нормам, принципам гуманизма признается как правильное, подходящее и к иным подобным случаям и закрепляется в качестве закона. нормативно-правовой акт. Данный источник является документом, составленным в письменной форме и содержащим н