Сочинение: Казахстан в годы ВОВ

Министерство Образования Республики Казахстан

Университет им. Жубанова

Курсовая работа

на тему:

«Казахстан в годы

ВОВ»

Выполнил:

студентка 1 курса ААХ

Жаманкулова М.Р.

Проверил:

Ергалиев Е.К.

Актобе 2000

Содержание.

1.Казахстан в годы ВОВ 41-45г.

а) Начало и характер войны.

б) Создание военной экономики

3.Подвиги активистов на фронтах ВОВ

а) Казахстанцы на фронте

б) Алия Молдагулова — герой Советского Союза

в) Берсиев – герой тыла

г) Бауржан Момыш-улы- герой Советского Союза

4.Итоги Великой Отечественной Войны.

5.Список использованной литературы.

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ВОВ 1941-1945 ГОДОВ

Начало и характер войны. Мобилизация сил на отпор врагу

22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись в Советский Союз.

Гитлеровцы рассматривали войну против СССР как решающий этап на пути к созданию «германского территориально-этнического монолита» от Атлантики до Сибири, «очищенного» от «недочеловеков» славянского и тюрко-монгольского происхождения и как предпосылку завоевания мира. До разгрома Англии и США и заселения «монолита» немцами намечалось образовать рейхскомиссариаты Остланд, Украину, Московию, Кавказ с подобием самоуправления. В конце 1941 — начале 1942 гг., когда стал очевидным крах планов «молниеносной» войны и пришлось искать пути ослабления «сил сцепления» советских республик, появились замыслы образовать, кроме того, буржуазно-националистические государства Идель-Урал и Гросстуркестан, а также Карагандинскую, Новосибирскую и Кузнецкую «индустриальные области».

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой страны. Накануне ее он располагал большими людскими и природными ресурсами стратегического значения. Несмотря на то, что за два предшествующих десятилетия не удалось осуществить планировавшийся гигантский прыжок из патриархального феодализма в социализм, ликвидировать фактическое экономическое и культурное неравенство народов, сделано было немало.

В короткие сроки были ликвидированы классовый, национальный и колониальный гнет, неграмотность и средневековая отсталость, осуществлены эмансипация женщин, национальный мир и согласие. Немаловажное значение в достижении всего этого имели патриотические традиции народов. Казахский народ на протяжении многих веков успешно защищал рубежи своих необъятных степей. В годы борьбы с колониализмом, трех российских революций, на фронтах гражданской войны, на стройках пятилеток сложилась и окрепла дружба народов. Огромное воздействие на людей оказывала антифашистская пропаганда предвоенных лет.

Но было и негативное в том бурном развитии — голод, необоснованные репрессии, истребление значительной части и без того тонкого слоя национальной интеллигенции, уменьшение численности казахского населения; начало превращения Великой степи в зону переселения репрессированных народов — все это ослабило народы, деформировало их сознание, сдерживало развитие и использование возможностей края для укрепления обороноспособности страны.

Совершая агрессию на СССР, фашистские идеологи не без основания рассчитывали на репрессированных советской властью бывших белогвардейцев, зажиточных крестьян, капиталистов и помещиков, всех тех, кто стал жертвой массового террора и насилия тоталитарного режима.

Большинство же советских людей не допускало мысли о сотрудни-

честве с врагом. Преданность Родине, патриотизм в сочетании с политическим пафосом открывателей нового мира позволили широким массам населения преодолеть растлевающее влияние сталинизма и сплотиться во имя защиты Отечества.

По переписи 1939 г. население Казахстана составляло 6,2 млн. человек. В ряды сражавшейся армии в годы войны влились 1 196 164 казахстанца. Сталинизм, используя опыт царизма в 1916 г., создал трудовую армию и специальные строительные части из коренных народов Казахстана и Средней Азии и спецпереселенцев, куда были мобилизованы из Казахской ССР свыше 700 тыс. человек. Даже с учетом размещения в республике примерно 1,5 млн. жителей прифронтовой полосы и репрессированных народов процент мобилизации оказался очень высоким: на фронт и в оборонную промышленность был отправлен каждый четвертый житель республики. Столь высокий процент мобилизации оказался возможным главным образом благодаря аграрному характеру экономики и высокому удельному весу крестьянства среди населения, запоздалому введению практики бронирования рабочей силы в оборонных отраслях индустрии и механизаторов сельского хозяйства в Казахской ССР. Основная масса казахстанцев влилась в действующую армию в качестве маршевого пополнения, а примерно треть была зачислена в соединения и части, создававшиеся в республике. Это были 12 стрелковых и четыре кавалерийских дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов войск. Из этого числа три кавалерийских дивизии и две стрелковые бригады были сформированы как казахские национальные соединения. Созданные сверх мобилизационных планов в основном из добровольцев, они почти наполовину состояли из коммунистов и комсомольцев и до передачи в действующую армию содержались и обеспечивались обмундированием и многими другими видами довольствия, обозом и снаряжением за счет республиканского бюджета и добровольных взносов населения.

Республика внесла достойный вклад и в подготовку офицерских кадров и резервов для армии и флота. В военные учебные заведения за 1941—1945 гг. было послано более 42 тыс. молодых казахстанцев, а существовавшие на территории республики 27 военных учебных заведений выпустили, по неполным данным, 16 тыс. офицеров.

На военные рельсы переводилась экономика республики: до минимума были сокращены расходы мирного назначения, многие предприятия перешли на выпуск оборонной продукции, в пользу таких предприятий перераспределялись рабочая сила, сырье, станочное оборудование.

Много трудностей принесла вынужденная эвакуация из прифронтовой полосы людей, производственного потенциала и культурных ценностей. В Казахстане в 1941—1942 гг. нашли кров, работу, свое место в строю тружеников тыла 532,5 тыс. жителей западных районов. Сюда же прибыло около 970 тыс. репатриированных поляков, немцев. Большинство их были расселены в аулах и селах. В городах же жилищная проблема и до войны острая, обострилась еще больше: в 1940 г. на одного горожанина приходилось 5,1 кв. м жилой площади, в годы войны — 4,3, а в Караганде — всего 2,2 кв. м..

В 7—15 раз снизилось поступление в розничную торговлю продуктов питания и товаров первой необходимости, а цены на рынке поднялись в 10—15 раз.В стране было введено карточное снабжение хлебом и важнейшими продуктами питания, расширялись сеть подсобных хозяйств, коллективное и индивидуальное огородничество. Совместными усилиями государства, трудовых коллективов, жителей республики удалось решить продовольственную проблему. Изобилия не было, но минимум необходимого получали все.

Составной частью перестройки тыла стал прием и размещение эвакуированных предприятий. В Казахстан прибыли и были введены в строй 220 фабрик, заводов, мастерских, артелей и промкомбинатов (в ходе войны 20 из них были реэвакуированы). Наибольшее количество предприятий приходилось на долю пищевой (54 завода и фабрики), легкой и текстильной промышленности. Размещались они, как правило, на базе родственных предприятий. Многие эвакуированные предприятия начинали работу в наспех приспособленных помещениях и даже под навесами. Нередко на новые места прибывали едва десятая часть прежнего коллектива рабочих и инженерно-технического персонала. В таких условиях налаживалось производство не только старых видов продукции, но и ряда новых образцов вооружения и боеприпасов.

В 1941—1943 гг., как и в годы коллективизации, в МТС и совхозах был введен институт политотделов, а в тракторных и полеводческих бригадах — политруки. Нередко политрукам передавались функции административные, вплоть до привлечения к ответственности лиц, «злостно не выполняющих норм, бездельников и дезорганизаторов». Администрирование и военизация труда в колхозах и совхозах, массовое применение труда женщин и подростков, уменьшение технической вооруженности аула и деревни, резкое снижение, а во многих колхозах по существу прекращение оплаты трудодней, насильственная контракция скота колхозников, введение военных налогов — все это тяжело отразилось на положении тружеников аула и деревни. В 1943 г. в северных областях республики, а в 1944 г. — в Актюбинской области работали правительственные комиссии по оказанию помощи голодающему населению.

Были расширены права и ответственность наркоматов и их руководителей за положение дел в отраслях. Сокращалось число заседаний, повысилась оперативность, деловитость. Вместе с тем практика культа личности, деформации внутрипартийной жизни способствовали сползанию на путь чрезмерного администрирования. Сказалась порочная практика тех лет по созданию неконституционных, чрезвычайных органов. Так, например, в районах Семипалатинской и Акмолинской областей создавались тройки и чрезвычайные комиссии для руководства севом, по борьбе с пожарами, размещению эвакуированного населения и т. д. Партийные комитеты Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей в первый период войны применяли методы запугивания коммунистов, грубого администрирования.

Произошли перемены в содержании деятельности Советов всех уровней. Прежде всего были внесены изменения в организационную структуру органов управления. При СНК КазССР и областях были

организованы бюро по распределению рабочей силы, отделы по хозяйственному устройству эвакуированного населения (в некоторых областях они именовались Чрезвычайными комиссиями), государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, по военным заказам и монтажу эвакуированного оборудования. В 1944 г. при исполкомах районных, городских и областных Советов депутатов трудящихся были созданы отделы по государственным пособиям многодетным и одиноким матерям.

В условиях войны усилилась исполнительно-распорядительная функция Советов. Широко практиковалось принятие обязательных решений и распоряжений о мобилизации незанятого трудоспособного населения, введении автогужевой повинности. Население городов привлекалось к работам по очистке аэродромов, вывозу топлива из мест добычи. Деятельность Советов в условиях войны характеризовали единоначалие, централизация власти, высокая организованность, точность и оперативность.

Возросли административно-законодательные функции Советов и ослабились функции культурно-воспитательные. Усиление административно-оперативных функций Советов, порожденное условиями войны, порой перерастало в голое администрирование.

В годы войны возродилось женское движение. Создание в 1943 г. отделов по работе среди женщин при партийных комитетах на предприятиях, транспорте, колхозах и совхозах 4300 женсоветов способствовало насыщению активности женщин Востока в защите социалистического Отечества, улучшению идейно-политического воспитания тружениц.

СОЗДАНИЕ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. Это потребовало увеличения его вклада в общесоюзную экономику как в тех отраслях, которые уже имелись, так и в тех, которые пришлось создавать заново.

Самоотверженно работали угольщики Караганды. За четыре года они выдали на-гора 34 млн. т. угля — на 3 млн. т. больше, чем за все время существования бассейна. На 39% увеличилась добыча жидкого топлива на предприятиях Урало-Эмбинского нефтедобывающего района, почти вдвое возросла выработка электроэнергии’.

Республика сохранила за собой ведущую роль в производстве меди (35%), свинца (85%) и одновременно построила на базе разведанных месторождений предприятия по добыче, обогащению и выплавке металлов — Восточно-Коунрадский молибденовый, Джездинский марганцевый, Донской хромитовый рудники, Акчатауский молибде-но-вольфрамовый, Текелийский полиметаллический комбинаты и др. Благодаря этому она стала давать 60% союзной добычи молибдена, 65% — металлического висмута, до 79% — полиметаллических руд. Особый вклад в достижение результатов внесли рабочие, техники и инженеры Б. Аймуханов, Б. Исмагулов, В. Дементюк, А. Казакова, Д. А. Косых, Д. А. Кунаев, М. А. Лукьянова, А. Сафин, А. М. Сиразутдинова, Г. Хайдин, их ученики и последователи.

Всего в 1941—1945 гг. было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. В их число вошли и эвакуированные предприятия, в том числе металлообрабатывающие и машиностроительные заводы, выпускавшие мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, радиостанции и другие виды оружия и военной техники. Освоение производства, а потом и совершенствование образцов вооружения было в центре внимания конструкторов, инженеров и передовых рабочих предприятий: И. А. Аристова, Г. А. Барикова, Н. К. Пышкина, П. X. Резчика, Л. Я. Селеменевой, Я. И. Фофера, Н. Шмарина. Это способствовало росту количественных и качественных показателей производства. Доля металлообработки и машиностроения в валовой продукции индустрии Казахстана выросла с 16 в 1940-м до 35% в 1945 г.

В целом же промышленное производство республики выросло за военные годы на 37%, что на 2% выше прироста ее продукции за четыре предвоенных года. Эти результаты были достигнуты ценой большого напряжения труда, лишений и невзгод. Но война исключила вообще или резко ограничивала возможности выбора путей и методов решения возникавших задач и люди не жалели ни сил, ни средств во имя выполнения требований фронта.

Резко изменились условия труда и задачи работников сельского хозяйства. Самым трудным оказался вопрос о кадрах: примерно две трети общего числа казахстанцев, ушедших на фронт, были из аулов и сел. Основным источником замещения мобилизованных мужчин стали женщины. К окончанию войны во многих колхозах они составляли до 70—80% всех работающих. При этом число женщин, выработавших за год 400 и больше трудодней, т. е. втрое превысивших обязательный минимум — увеличилось с 20 607 в 1940 г до *)4 20» в 1045г.»‘

Даже в засушливый 1943 г. звеньевой колхоза «Авангард» Кзыл-Ординской области И. Жахаев добился успеха в вырашивании 172 ц с гектара риса, звеньевая сельхозартели им. III Интернационала Каске Ленского района М. Мухамедиева собрала по 600 ц с гектара сахарной свеклы.

Не жалели сил, знаний и опыта животноводы. Чабан Ж. Мукашсв из колхоза им. Амангельды Джезказганского района ежегодно получал и сохранял до 180 ягнят на каждую сотню овец. Табунщица Ш. Шугаипова из колхоза «Жана талап» Гурьсвской области без отхода содержала более тысячи лошадей. В западных районах Казахстана было размещено почти 370 тыс. голов скота из окупированных районов. В 1943 г. он был отправлен обратно». Сохранить собственное поголовье и эвакуированный скот, а к концу войны даже несколько превзойти довоенные показатели по крупному рогатому скоту овцам и козам, ослабить трудовое перенапряжение колхозников’ помог своевременный и хорошо организованный переход к отгонному способу содержания части скота на удаленных малоснежных участках по преимуществу в зоне сухой степи и полупустыни. В первую военную зиму на таких участках содержались 2,1 млн. голов скота (24% его количества), а в последнюю — 4,4 млн. голов (46%)’-‘.

Сельские труженики Казахстана выполнили свой патриотический и трудовой долг: за 1941—1945 гг. они дали фронту и стране 5829 тыс. т. хлеба,734тыс.т. мяса и много других продуктов питания и сырья для промышленности.

Важным источником пополнения общественного поголовья скота в дни войны стала насильственная контракция личного скота членов сельхозартелей. Так, только в тяжелом 1942 году у колхозников было закуплено для комплектования колхозных ферм свыше 600 тыс. голов молодняка. Поголовье скота колхозников Казахстана с 1940 по 1943 г. включительно уменьшилось в два с половиной раза.

В условиях войны минимально необходимыми силами и средствами была сохранена и даже развита сеть учреждений здравоохранения, народного образования, культуры и науки. Врачи и медсестры не только обеспечили высокий процент возвращения в строй раненых и больных из госпиталей, но и предотвратили перерастание вспышек сыпного и брюшного тифа и других болезней в эпидемии, в прошлые войны уносившие жертв больше, чем погибало на полях сражений.

Сеть школ всех типов практически осталась неизменной, но число учащихся, особенно в сельской местности, сократилось: государственные пособия семьям воинов и помощь общественности не могли обеспечить всех нуждающихся детей в одежде и обуви. Из 118 техникумов сохранилось 92, но контингент учащихся уменьшился всего на 389 человек. К 20 вузам довоенного времени добавилось

четыре новых, а число обучающихся в них увеличилось с 10,4до 15 тыс. человек.

В меньшей мере удалось сохранить сеть учреждений культуры. Примерно четвертая часть дворцов культуры и клубов была передана под производственные помещения или госпитали. Более чем вдвое сократилось количество массовых библиотек и на треть — их книжный фонд.

Число театров в республике осталось прежним, а в их работе, как и в деятельности вузов, благодаря сотрудничеству местных творческих сил с деятелями искусства России и Украины, находившимися в эвакуации, произошел серьезный качественный рост, особенно в кинематографии. С прибытием Московской и Ленинградской киностудий Алма-Атинскую студию документальных фильмов реорганизовали в студию «Казахфильм», выпускавшую работы различного жанра. Мощным духовным оружием служила многонациональная литература народов Казахстана. Произведения о героях фронта и тыла писали такие мастера, как Джамбул Джабаев, М. Ауэзов, С. Муканов, Д. Снегин, И. Шухов и молодые писатели Б. Булкишев, Н. Жармагамбетов, Д. Мулдагалиев, С. Мауленов, С. Сеитов. Некоторые из них сами были на передовой.

В годы войны стремительно развивалась наука Казахстана. Уже к марту 1942 г. ученые внесли предложения и разработки по 150 темам народнохозяйственного и оборонного значения. Особенно плодотворно работали ученые-геологи, открывшие около 500 и обследовавшие 150 месторождений полезных ископаемых, часть из которых сразу же осваивалась. В 1941—1945 гг. в республике открылось 12 новых научных институтов и их филиалов, а число научных сотрудников увеличилось со 152 до 864 человек. Все это создало предпосылки для реорганизации Казахстанского филиала АН СССР в Академию наук Казахской ССР, что юридически было завершено в июне 1946 г. Первым президентом ее стал известный геолог, академик К. И. Сатпаев, исследовавший недра Джезказгана и создавший науку о прогнозировании поисков полезных ископаемых.

Значительную роль в развитии науки сыграло сотрудничество республик. Рядом с учеными Казахстана работали коллективы более 20 научных учреждений Москвы, Ленинграда, Киева и других городов страны и такие всемирно известные ученые как академики И. П. Вернадский, В. А. Обручев, А. М. Панкратова, А. А. Скочинский и др.

Широкий размах приобрела добровольная помощь фронту. Фонд обороны, составленный из патриотических взносов населения, к октябрю 1943 г. достиг 185,5 млн. руб. деньгами и 193,6 млн. руб. стоимостью сданных облигаций. Осенью 1941 г. началась кампания за приобретение на средства патриотов танков, самолетов, подводных лодок — как одиночных, адресованных конкретным воинам, так и целых колонн и эскадрилий. Всего на создание оружия из Казахстана поступило 480 млн. руб., а вместе со стоимостью облигаций военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей добровольные взносы населения республики на нужды фронта достигли 4700 млн. руб., что покрывало прямые военные расходы за две недели войны.

Значительной была помощь теплой одеждой, особенно в первую военную зиму. В республике от населения поступило почти 2,5 млн. теплых вещей, в том числе 11,5 тыс. полушубков и 312 тыс. пар валенок. Кроме того, 1600 вагонов с индивидуальными и коллективными подарками солдатам было доставлено на фронт, иногда специальными делегациями областей или республики. Их встречи с защитниками Родины, как и каждый из 1216 концертов, данных артистами Казахстана в прифронтовом лесу, подземном клубе или в блиндаже на переднем крае, выливались в яркую демонстрацию единства фронта и тыла.

Укреплению единства фронта и тыла, дружбы народов содействовали также переписка населения восточных районов с фронтовиками, а также меры по оказанию помощи семьям воинов, забота о раненых и инвалидах, многогранная бескорыстная помощь районов глубокого тыла населению освобождаемых районов. Республика шефствовала над некоторыми районами Ленинградской и Московской областей, над городами и селами Орловщины. Только в 1943 г. из своих ресурсов Казахстан отправил в Краснодарский и Ставропольский края России и восточные области Украины 2700 тракторов, 123 комбайна, 880 сеялок и 2500 плугов, скот, продукты питания и одежду. Все это доставили на место и остались восстанавливать хозяйство 295 комбайнеров, 636 бригадиров тракторных бригад, 155 механиков, 115 агрономов, 65 директоров МТС.

Помощь тыла фронту не только улучшала условия жизни бойцов, но и поднимала их боевой дух, готовность сделать все возможное и невозможное для разгрома врага.

ПОДВИГИ АКТИВИСТОВ НА ФРОНТАХ ВОВ

Казахстанцы на фронте. Битва за Москву

С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками.

Первыми удар вероломного врага приняли пограничники. 485 пограничных застав, охранявших западную границу, сдерживали его натиск. Беспримерный героизм, невиданную стойкость, непреклонную волю к победе проявили защитники Бреста — крепости на Буге, среди которых были представители более 30 наций и народностей СССР.

У Тираспольской башни мужественно сражались бойцы взвода лейтенанта Алексея Наганова. Мужество и отвагу проявили защитники крепости — казахстанцы В. Фурсов, К. Турдыев, комсорг 204-го гаубичного артиллерийского полка Ш. Чультуров и многие другие.

Первыми 24 июня 1941 г. южнее литовского г. Шяуляя вступили в бой солдаты, сержанты и офицеры 219-го стрелкового полка, созданного еще в годы гражданской войны в Казахстане. Они стойко отражали атаки противника на территории Литвы, Латвии и Эстонии, на Ораниенбаумском плацдарме. В смертельном бою в роще Шумейково Полтавской области пал дивизионный комиссар, член Военного Совета Юго-Западного фронта уроженец Прииртышья Евгений Павлович Рыков.

Отличились в боях с фашистами наш земляк генерал-майор танковых войск К. А. Семенченко, которому Указом от 22 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета Союза ССР присвоил звание Героя Советского Союза, и контр-адмирал Черноморского флота, сын Гурьевского учителя, Л. А. Владимирский.

Советские Вооруженные Силы, преодолев огромные трудности, выстояли, сумели мобилизоваться и нанесли врагу первое крупное поражение под Москвой. Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И. В. Панфилова и полкового комиссара А. С. Егорова. Весь личный состав героически отражал бешеный натиск танковых частей противника.Всему миру известен бессмертный подвиг группы истребителей танков 1075-го стрелкового полка, уничтожившей 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково 18 боевых машин и не пропустивший врага на восток. Находившийся в этой группе политрук роты В. Г. Клочков произнес слова, облетевшие весь фронт: «Велика Россия, а отступать некуда, позади — Москва». Храбро и мужественно дрались с врагом с 26 октября по 18 ноября воины 316-й стрелковой дивизии. 18 ноября бесстрашный генерал Панфилов, командир дивизии, чапаевец, пал смертью храбрых. В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы стрелкового полка под командованием И. В. Карпова и батальона под командованием старшего лейтенанта Баурджана Момыш-улы. Дивизия вела ожесточенные бои с превосходящими в четыре раза силами противника. В течение месяца, ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, панфиловцы разгромили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии гитлеровской армии. «Трудно выделить храбрых, — писал 8 декабря 1941 г. в своем донесении бывший комиссар 1075-го полка А. Л. Мухамедьяров, — когда каждый хочет быть храбрым».

Легендарные подвиги в битве под Москвой Родина отметила преобразованием 316-й стрелковой дивизии в 8-ю гвардейскую и награждением-орденом Красного Знамени. Вскоре по просьбе личного состава она получила имя своего славного командира. За смелые и умелые действия в «снежном походе» от Старой Руссы до Холма (январь-февраль 1942 г.) дивизия была удостоен на ордена Ленина, за активное участие в изгнании врага из восточной и центральной Латвии — почетного наименования «Рижская», а за содействие в освобождении Риги — ордена ‘Суворова 2-й степени.

Навсегда останется в памяти бойцов подвиг Тулегена Тохтарова, который ворвался в штаб немецкой части в с. Бородино и уничтожил 5 немецких офицеров. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Вспоминая о боях за Москву, об отважном Тулегене Тохтарове, легендарный герой Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, известный писатель Б. Момыш-улы писал: «Мы — советские люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может расплавить, сжечь любую сталь… у нас есть самое сильное оружие, побеждающее страх, — это любовь к Родине».

Группа автоматчиков под командованием политрука роты Малика Габдуллина, подбив вражеские танки, вывела свои подразделения из окружения. За боевые подвиги в боях с немецкими фашистами Габдуллину было присвоено звание Героя Советского Союза.

На берегах Оки, у дер. Воронине под Серпуховом, погиб молодой коммунист, автоматчик Рамазан Амангельдиев, сын казахского национального героя Амангельды Иманова. В своей последней и неравной схватке с врагами он уничтожил 13 фашистов. Амангельдиев был бойцом 238-й стрелковой дивизии, которая за стойкость в обороне и решительность в наступлении, за дисциплину и организованность личного состава 3 мая 1942 г. была награждена орденом Красного Знамени, а 24 мая того же года преобразована в 30-ю гвардейскую.

Провал «блицкрига», крушение мифа о непобедимости гитлеровской армии, захват Советской Армией стратегической инициативы свидетельствовали о начале коренного поворота в ходе Великой Отечественной войны. Она приобрела затяжной, губительный для фашистской Германии характер.

Казахстанцы в боях за Ленинград

Воины-казахстанцы мужественно сражались у стен Ленин града. С 9 сентября 1941 г. активно участвовали в обороне и прорыве блокады Ленинграда 310-я стрелковая, а несколько позднее 314-я дивизия, сформированные в Казахстане. Ведя непрерывно бои с гитлеровскими полчищами, воины-казахстанцы нанесли тяжелый урон противнику в живой силе и технике. Они участвовали в’ освобождении 22 населенных пунктов Ленинградской области, принимали участие в обеспечении связи блокированного города с «Большой землей», в прокладывании «дороги жизни». В тяжелые дни боев за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов повторил бессмертный подвиг Александра Мат-росова, за что посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Умело и храбро сражались с врагом казахстанцы, моряки-кировцы Балтийского флота. Командующий Балтийским военно-морским флотом адмирал В. Ф. Трибуц в письме казахскому народу в апреле 1943 г. писал: «Сыны казахского народа идут в первых рядах бойцов за Отчизну. Вместе со всеми балтийскими моряками они зорко несут почетную вахту на балтийских рубежах нашей Родины, без устали защищают нашу любимую морскую столицу, колыбель революции славный Ленинград. Только на одном краснознаменном крейсере «Киров» в боевом строю стоят 156 казахстанцев. Многие из них за храбрость и мужество получили высокие правительственные награды — ордена и медали Союза ССР».

В боях по прорыву блокады вокруг города на Неве умело руководил боевыми действиями воинов комсомолец, командир отделения 5-й стрелковой роты 1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Койбагаров. «Его отделение, — читаем в докладе о работе комсомольских организаций 2-й ударной армии Волховского фронта по прорыву блокады -Ленинграда, — быстро продвинулось вперед, первым проделало проходы в проволочных заграждениях противника и блокировало дзот. Тов. Койбагаров с возгласом: «Смерть немецким оккупантам, за город Ленина!» — первым ворвался в немецкие траншеи, увлекая за собой остальных бойцов взвода».

У стен Ленинграда воевала третья часть казахстанских воинских формирований. На ораниенбаумском плацдарме сражался знатный снайпер 48-й стрелковой дивизии Дуйсенбай Шыныбеков. У истоков снайперского движения 314-й дивизии стоял бывший колхозник сельхозартели им. Степана Разина Североказахстанской области рядовой Г. П. Зубков. Отличился в боях за город Ленина и командир дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения С. Джилкишев.

В труднейшую пору блокады Ленинграда его защитники постоянно ощущали поддержку со стороны народов всего Советского государства.

В тяжелые сентябрьские дни 1941 г. казахский народный поэт Жамбыл обратился к ленинградцам со стихотворением «Ленинградцы, дети мои!», в котором выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся нашей многонациональной страны. Песня акына явилась подлинным гимном дружбы. «Устами мудрого казахского певца, — писала «Ленинградская правда» осенью 1941 г., — вся великая страна говорила: «Я с вами, ленинградцы!»

Но несмотря на стойкость и мужество, проявленные тысячами советских солдат и офицеров, война вначале развивалась трагически.

Однако поражения 1941 г, были обусловлены не только силой противника, но и просчетами Советского руководства. СССР вступил в войну без союзников, а антифашистскую коалицию начал создавать лишь в ходе агрессии. К началу военных действий не были завершены отмобилизование, реорганизация и перевооружение армии, а уровень ее боевой подготовки и дисциплины после репрессий 1937—1938 гг. был низким. В армии утвердился дух слепого повиновения, а некомпетентность Сталина, руководившего военными делами, еще более

усугубляла положение. Крупной ошибкой было неверное определение срока начала войны. Сталин не допускал мысли о начале войны с Германией до разгрома Англии и завершения подготовки к военным действиям в специфических условиях Советского Союза с его пространствами, бездорожьем и суровым климатом. К тому же Сталин и высшее военное командование ошибочно определяли направления главного удара противника, способы его действий, а в связи с этим и дислокацию собственных войск и баз снабжения.

Вместе взятое это привело к тому, что советские войска потерпели ряд поражений, понесли крупные потери в живой силе и технике.

С первых дней войны на территории оккупированных врагом районов СССР возникло партизанское движение, которое благодаря массовости, организованности, подчинению своих планов задачам командования Советской Армии приобрело стратегическое значение. Участвовали в нем и казахстанцы: в Ленинградской области более 220 казахстанцев, на Смоленщине — свыше 270, на Украине, в Белоруссии — около 3000. Около 300 казахстанцев были участниками движения Сопротивления.

Широкую известность в республике получили имена И. С. Арыскина, А. Жумагалиева, К. Г. Омарова, 3. У. Хусанова, смело действовавших при проведении диверсий на дорогах, в засадах и налетах на гарнизоны захватчиков, при отражении их карательных операций. Большую работу среди партизан и населения вели политработники-казахстанцы Г. Акмолинский, Т. Жангельдин, Ж. Саин, В. Уразбаев и др. Отрядами и соединениями партизан командовали Г. Ахмсдьяров, К. Кайсенов, Н. А. Морогов, С. А. Олексенко, С. О. Тулешев, В. И. Шаруда. Партизанским командирам А. С. Егорову, Н. В. Зебницкому и Ф. Ф. Озмителю (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза.

За подвиги в Великой Отечественной войне были удостоены свыше 11600 человек звания Герой Советского Союза, в том числе 497 казахстанцев, среди них 97 казахов. Первому из казахстанцев 22 июля 1941 г. звание Героя Советского Союза было присвоено командиру 19-й танковой дивизии генерал-майору К. А. Семенченко/

Четверо наиболее отличившихся воинов звания Героя Советского Союза были удостоены дважды: летчики-штурмовики Т. Я. Бегсльдинов, Л. И. Беда, И. Ф. Павлов и летчик-истребитель С. Д. Луганский. Среди Героев имена пулеметчицы М. Ж. Маметовой, снайпера А. Н. Молдагуловой, стрелков С. Баймагамбетова, С. Лутфуллина, Мин Сен Юра, артиллеристов С. Муткенова, И. К. Новикова, бронебойщика П. К. Миллера, минометчика К. Спатаева, кавалериста М. М. Катаева, сапера П. И. Гончара, командира торпедного катера Б. П. Ущева, командира стрелковой дивизии Г. Б. Сейфуллина;

110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней».

Республика гордится боевыми делами сформированных на ее территории частей и соединений Советской Армии.

В сентябре 1941 г. в бой на берегу Свири вступила Петропавловская 314-я стрелковая дивизия, а на Волхове—Акмолинская 310-я, в октябре — декабре на полях Подмосковья — 312, 316, 238, 391, 387-я стрелковые дивизии, 39-я стрелковая, 74, 75-я морские стрелковые бригады. Остальные казахстанские дивизии, бригады и полки были введены в действующую армию в 1942 г.

Актюбинская 312-я дивизия у Малоярославца в течение недели веча упорные оборонительные бои против трех-четырех дивизий и отошла к р. Нара лишь тогда, когда два стрелковых полка вышли из ее состава, а в третьем оставалось не более трети бойцов. Слитые с остаткам и двух других соединений, подразделения 312-й составили новую, 53-ю дивизию, которая закончила войну под Веной.

Чимкентская 102-я стрелковая дивизия оборонялась на северо-востоке Украины, отступила на Северный Кавказ и там была расформирована; 74-я морская стрелковая бригада, реорганизованная в 292-ю стрелковую дивизию, после октябрьских боев северо-западнее Сталинграда также была расформирована. Одна кавалейрийская дивизия (96-я казахская национальная) еще в Усть-Каменогорске, а две (Джамбулская 105-я и Акмолинская 106-я казахские национальные) в прифронтовой полосе были расформированы с передачей личного соства в другие соединения в связи с тем, что танковые корпуса и армии вновь стали основной подвижной силой. Джамбулская 81-я кавдивизия до расформирования успела внести весомый вклад в исход боев у Сталинграда: в попытках овладеть городом Котельниково в конце ноября — начале декабря 1942 г. она вскрыла начало создания там вражеской группировки для прорыва к окруженной армии Паулюса. Все 12 сохранившихся к окончанию войны казахстанских дивизий получили почетные наименования, пять из них отмечены одним, четыре — двумя, а две — тремя орденами каждая. Пять дивизий заслужили звание гвардейских: 8-я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознаменная ордена Суворова, им. Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова (бывшая алма-атинская 316-я), 27-я гвардейская стрелковая Новобугская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого (бывшая новоказалинская 75-я морская, затем 3-я гвардейская стрелковая бригада), 30-я гвардейская стрелковая Рижская Краснознаменная (бывшая семипалатинская 238-я), 72-гвардейская стрелковая Красноградская Краснознаменная (бывшая акмолинская 29-я), 73-я гвардейская стрелковая Сталинградско-Дунайская Краснознаменная (бывшая алматинская 38-я) дивизии. Особая миссия — поставить последнюю точку в войне — выпала солдатам 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии, сформированной в конце 1943 в районе г. Старая Русса на основе кустанайской 151-й стрелковой бригады. За успехи в наступлении от Одера до Берлина, мужество отвагу личного состава она получила почетное наименование «Берлинской»; а ее 756-й стрелковый полк, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом — орден Красного Знамени. 15 воинов дивизии, в то? числе старшина И. Я. Съянов из Кустаная были удостоены звания:

Героев Советского Союза. Кавалерами орденов и медалей CCCР стали лейтенант Р. Кошкарбаев, установивший первый красный флаг в одном из окон рейхстага, помощник начальника разведотдел. штаба дивизии капитан Б. В. Чупрета, командир взвода младший лейтенант К. А. Метов, минометчик А. Бахтыгереев, пулеметчик П. Е. Вицько, связист К. М. Волочаев и сотни других.

Активное участие приняли казахстанцы и в ликвидации последнего очага войны на Дальнем Востоке. 9 августа группа капитана Г. А Голубева из 52-го погранотряда в коротком бою уничтожила 20 и взяла в плен четырех японских солдат на берегу Аргуни, открыв путь для стрелковых подразделений. Через день рядовой 150-го отдельного пулеметного батальона Л. Г. Кравченко телом закрыл амбразуру лота на высоте «Лесной», обеспечив ее взятие и предотвратив гибель товарищей. Командир 165-го стрелкового полка Н. Д. Курманов организовал прорыв обороны японцев на исходном рубеже на Южном Сахалине, что позволило овладеть семью лотами и 198 дзотами Харамитогского укрепрайона. При этом полк окружил и взял в плен пехотный полк противника в полном составе. Командиру роты автоматчиков из 290-го батальона морской пехоты И. М. Яроцкому, командиру роты 179-го стрелковой полка 79-й стрелковой дивизии С. Т. Юдину и летчику-штурмовику Тихоокеанского флота М. Е. Янко (посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза. Первый из них умело руководил подчиненными в десантной операции в корейский порт Сейсин, второй обеспечил захват нескольких дзотов и лотов японцев на Южном Сахалине, а третий бомбами и пушечным огнем потопил транспорт, несколько средних и мелких судов противника в порту Расин, а когда был подбит, направил свою машину в здание, служившее опорным пунктом обороны

АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА

Бессмертна слава Алии Молдагуловой — одной из двух женщин-казашек, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Родилась она в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Алия рано лишилась родителей и воспитывалась у дяди. Незадолго до войны она попала в один из детских домов Ленинграда. В начале войны детский дом эвакуировали в Рыбинск. Здесь Алия подала заявление в военкомат с просьбой послать ее на фронт и была зачислена в снайперскую школу. В октябре 1943 года она прибыла на Ленинградский фронт. Ефрейтор Алия Молдагулова не раз проявляла мужество и отвагу в боях. В последнем бою она уничтожила 28 фашистов. Смертельно раненная, Молдагулова продолжала в упор расстреливать наступавших гитлеровцев.

Командование части, где служила Алия, писало Центральному Комитету Компартии Казахстана: «Вам, дорогие товарищи, от имени командования части спасибо за таких пламенных патриотов, какой была Алия Молдагулова. Ее имя бессмертно и принадлежит великому на роду Союза Советов. У нас к вам просьба: расскажите казахскому народу о ее подвигах и беззаветной преданности нашей Родине».

Советские люди свято чтят память Алии Молдагуловой: в Актюбинске есть улица ее имени, в центре города сооружен памятник верной дочери казахского народа. Одна из школ Ленинграда носит ее имя

ЧАГАНАК БЕРСИЕВ

Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной войны советского народа вписаны трудовые подвиги ветеранов колхозного строя, таких, как Чаганак Берсиев, и многих других тружеников аула и села. Звеньевой колхоза имени Курманова Уилского района Чаганак Берсиев был инициатором борьбы за получение высокого урожая проса — одной из ведущих культур области. В 1940 году его звено получило с площади 32 гектара в среднем по 87 центнеров, а на опытном участке с площади 3,25 гектара—по 125 центнеров. Это был мировой рекорд по урожайности проса.

В 1941 году Чаганак Берсиев вырастил в среднем по 155,8 центнера проса с гектара. В 1943 году с площади 4 гектара он получил по 201 центнеру проса, а с остальной площади (36 гектаров) — по 80 центнеров с гектара. Пламенный патриот Родины, он внес на строительство танковой колонны 20 тысяч рублей, а при выезде на фронт в составе делегации казахстанцев отвез 325 пудов заработанного им хлеба. Прославленному мастеру рекордных урожаев проса Чаганаку Берсиеву воздвигну ты памятники в Актюбинске и на его родине — в совхозе имени Берсиева Уилского района.

БАУРЖАН МОМЫШ-УЛЫ

Бауржан Момыш-улы –последний панфиловец, который осенью 1941 г. в битве под Москвой

со своим батальоном трижды побывал в окружении. Войну он закончил полковником, командиром 9-й гвардейской стрелковой дивизии.

В 1990 г. Баурджану Момыш-улы присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМАНДИРА 1073-ГО ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 8-И ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ МАЙОРА БАУРЖАНА МОМЫШ-УЛЫ.

1910 г. рождения, член ВКП(б) с 1942 г., по национальности казах, по соцположению — служащий. Образование общее — среднее, военное — одногодичник. В Красной армии с 1932 по 1934 г. и с 1936 г. (по настоящее время). В Действующей армии с сентября 1941 г.

Тов. Момыш-улы в 8-й гвардейской дивизии со дня ее формирования. Вместе с дивизией он прошел славный боевой путь. В боях за нашу Советскую Родину т. Момыш-улы проявил себя как исключительно мужественный и отважный командир, преданный великому делу партии Ленина.

Тов. Момыш-улы тактически подготовлен хорошо, в ожесточенных боях с немецко-фашистскими оккупантами, на практической командирской работе повысил свои военные знания и умело применяет их в бою.

В период июля-сентября 1941 г., будучи командиром стрелкового батальона, капитан (ныне майор) Момыш-улы воспитал в бойцах и командирах беспредельную преданность своей Родине, добился хорошей боевой подготовки личного состава своего батальона.

В октябре 1941 г. в боях за Москву батальон под командованием т. Момыш-улы храбро сражался с врагом и нанес ему чувствительные удары.

С ноября 1941 г. т. Момыш-улы — командир 1073-го полка, личный состав которого на Западном фронте, сдерживая натиск противника уничтожил его живую силу и технику.

Вместе с другими частями дивизии полк Момыш-улы положил начало разгрома немецких оккупантов под Москвой (на Волоколамском направлении).

Зимой и весной 1942 г. на Калининском фронте в условиях сначала многоснежной зимы, сильных морозов и бездорожья, а затем весенней распутицы и болотистой местности 1073-й гвардейский стрелковый полк, ведя наступательные бои, истребил тысячи немецких солдат и офицеров, уничтожил много танков, автомашин и другой боевой техники противника, освободил десятки сел и деревень.

Общеизвестные заслуги дивизии перед страной, преобразование ее в гвардейскую, награждение ее орденом Боевого Красного Знамени и орденом Ленина связаны с боевыми успехами 1073-го стрелкового полка, командует которым майор Момыш-улы.

Майор Момыш-улы — верный сын казахского народа, с оружием в руках отстаивающего честь и независимость своей Советской страны один из лучших представителей этого народа — представлен к правительственной награде.

Командир дивизии полковник Серебряков Начальник штаба дивизии подполковник Гофман. Военком дивизии полковой комиссар Лобов.

ИТОГИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Во второй мировой войне участвовало 61 государство с на-

селением 1,7 млрд. человек. В армию было призвано 110 млн. человек, на 40 млн. больше, чем в 1914-1918 гг. Во второй мировой войне погибло 50

млн. человек, в 5 раз больше, чем в первой.

Из государств — участниц войны главную тяжесть нес Со-

ветский Союз. Протяженность советско-германского фронта сос-

тавляла от 3 до 6 тыс. км, фронтов в Северной африке и Италии

— 300-350 км, Западного фронта — 800 км. На советско-германс-

ком фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника, в Се-

верной Африке — от 9 до 206 в Италии — от 7 до 26. Советские

войска уничтожили, пленили и разгромили более 600 дивизий фа-

шистской Германии и ее союзников. США и Англия нанесли пораже-

ние 176 немещко-фашистским дивизиям. СССР потерял убитыми сос-

тавили менее 14 млн., Англии и США — по несколько сотен тысяч.

Материальный ущерб СССР от войны составил более 2,5 трил. руб-

лей в довоенных ценах.

Победа Советского Союза в войне над гитлеровской Германи-

ей была обусловлена рядом причин. В экстремальных условиях во-

енной поры советская экономика смогла быстрее перейти на вы-

пуск вооружения и превзойти промышленную мощь фашистского бло-

ка. Праващая в стране Коммунистическая партия пользовалась до-

верием и поддержкой большинства населения страны. Война для

СССР была оборонительной, справедливой. Это способствовало

подъему традиционного русского и советского патриотизма. Звание

Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек.

Победе СССР способствовала и материально-техническая, во-

енная помощь со стороны его союзников по антигитлеровской коа-

лиции.

Победа, завоеванная невиданным героизмом народа на фронте

и величайшим самопожертвованием в тылу, была использована Ста-

линым и его окружением для укрепления тоталитаризма в СССР и

создания подобных режимов в странах Восточной Европы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Учебник «История Казахстана».Автор М.К. Козыбаев. Алматы 1993г.

2.История Казахстана (очерк) Алматы 1993г.

3.Журин Н.И. «Сверяя шаг по Ильичу». Алматы 1969г.

4.Даниленко Р.К. «Алия – наша гордость» Алматы 1995г.

5. СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945

Военное издательство министерства обороны СССР, М., 1970 г.

Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашисткой силой темною,

С проклятою ордой!

Василий Лебедев-Кумач

… Война – самое страшное и ужасное, что может случиться в мире. Война – это отдельный, жестокий и беспощадный мир, пришедший на нашу землю. Она унесла много жизней наших отцов, дедов, прадедов. Они стояли на защите нашей Родины, чтобы сделать нашу жизнь лучше, ярче, свободнее.

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче высвечивают эпоху народного подвига.

Весь Советский Союз слушал 23 июня 1941 года выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В.М.Молотова. Повсюду: в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Грузии, Латвии, Киргизии, Армении призвали юношей и девушек защищать родину от немецко-фашистских захватчиков. Сколько матерей и жен отправляли своих детей и мужей на смерть? Многие из них так и не вернулись, они погибли за свою родину.

С первых дней война приняла поистине всенародный характер. Весомый вклад в победу внес и наш Казахстан. На территории республики не велись боевые действия, однако события войны теснейшим образом были связаны и с нашим краем. Свой боевой и трудовой вклад в разгром врага внесли миллионы наших соотечественников.

Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как составная часть СССР. Потому, с точки зрения современного суверенного Казахстан, она является частью нашей истории.

Важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны стала историческая битва под Москвой. Гитлеровское командование делало особую ставку на захват столицы России. На подступах к Москве были сосредоточены главные силы немецко-фашистской армии. В Московой битве под командованием генерал-майора И.Панфилова сражались воины триста шестнадцатой стрелковой дивизии. Двадцать восемь героев — панфиловцев, во главе с политруком В.Клочковым, в бою около станции Дубосеково подбили восемнадцать танков противника, почти все погибли, но не пропустили врага. Находившийся в этой группе политрук роты В.Г.Клочков произнес слова, облетевшие весь фронт. «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва».

Среди 28 панфиловцев четверо – это благородные сыны казахского народа. Их имена не изгладятся из памяти советского народа. Они святы для москвичей. Алиппай Косаев, Нурсултан Исбулатов, Аскар Кожабергенов, Сингербаев смешали свою кровь с кровью русских своих братьев, защищая город, дорогой всем советским людям.

А имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой летописью в историю войны. Двадцать один год прожила Маншук, когда вражеская пуля оборвала ее жизнь. Жизнь, которая еще только начиналась, и в которой предстояло еще познать верность и любовь, чувство материнства и радости любимой работы. Она осталась совсем одна, враги наступали, но, обставившись тремя пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. Взрывной волной опрокинуло пулемет, кровь залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной казахской героине.

Алия Молдагулова была первой женщиной-казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, посмертно. Она повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно раненой Алия убила офицера, ранившего ее. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой – солдатом.

Юность нашей земли

Кровь свою пролила,

Не забыть Алии

Боевые дела.

Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание Героя Советского Союза, многим из них посмертно. Один из них Султан Биржанович Баймаганбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки доблестных защитников Ленинграда. Он совершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив мужественный подвиг А.Матросова.

Тысячи казахстанцев были активными участниками партизанского движения и движения Сопротивления. В годы войны их количество достигло 3,5 тысячи. Широко известны имена героев-партизан Ф.Озмителя, К.Кайсенова, С.Тулешева.

Касым Кайсенов – легендарный партизан Великой Отечественной войны. Под его командованием были проведены успешные боевые операции. Будучи командиром партизанского отряда К.Кайсенов со своим отрядом форсировал Днепр (совершил переход). Лишь спустя 50 лет после окончания войны, в 1995 году, К.Кайсенову было присвоено звание «Халы? ?а?арманы».

В битве за Москву исключительную стойкость и героизм проявили бойцы-панфиловцы батальона под руководством старшего лейтенанта Б.Момыш-улы, М.Габдуллин Т.Тохтаров, Б.Бейсекбаев. Самыми первыми знамя победы над рейхстаком водрузили М.Кантария и М.Егоров, а из казахстанцев первыми были молодой офицер Р.Кошкарбаев – позже награжденный Халы? ?а?арманы – вместе со своим другом Г.Булатовым.

В годы войны советские люди совершали подвиги не только на фронте, но и в тылу. В это время было много эвакуировано в Казахстан высших учебных заведений, институтов, заводов, театров, библиотек. Так же много было эвакуировано ученых, художников, артистов, инженеров, учителей, врачей. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, продовольствием, одеждой и многим другим.

Не только мужчины, но и женщины добровольно шли защищать Родину. Они подносили снаряды, были снайперами, летчиками, моряками, танкистами, партизанами-они были солдатами. Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. На фронт с Казахстана ушел каждый 5 казахстанец. Казахстанцы проявили подлинный патриотизм на фронтах Великой Отечественной войны.

Просмотр содержимого документа

«Доклад на тему «Казахстанцы в Великой Отечественной войне» »

И память той, вероятно,

Душа моя будет больна,

Покамест бедой невозвратной

Не станет для мира война.

Александр Твардовский.

«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава това-рищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление.

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши гра-ницы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Жи-томир, киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совер-шены также с румынской и финляндкой территорий…

…Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все на-селение нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной на-стоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей советской большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Весь Советский Союз слушал 23 июня 1941 года выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Ино-странных Дел товарища В. М. Молотова. Повсюду: в России, Украине, Белоруссии, Уз-бекистане, Казахстане, Грузии, Азербайджане, Литве, Молдавии, Латвии, Киргизии, Таджикистане, Армении, Туркменистане и Эстонии призывали юношей и девушек за-щищать родину от немецко-фашистских захватчиков. Сколько матерей и жен отправ-ляли своих детей и мужей на смерть? Многие из них так и не вернулись, они погибли за свою родину.

Каждый из нас помнит подвиг Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Казахстане и Киргизии. Она приняла участие в битве под Москвой. Именно они 16 ноября 1941 года вели четырехчасовой бой у станции Дубосеково, что находится под Москвой, и не дали прорваться фашистам в столицу. Все они погибли, всем им было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно, И. В. Панфилов, Т. Тохтаров, И. Курганский, И. Шапшаев, А. Косаев, М. Сенирбаев, Я. Бондаренко, В. А. Ревякин, И. М. Чистяков, И. И. Серебряков, С.С. Черншов, Д. А. Дулов, Э. Ж. Седу-шен, А. Д. Кулешов, Т. И. Паншев, Г. И. Ломов и многие другие. А слова А. Крючкова: » Отступать некуда, за нами Москва!», вошла в историю.

Многим казахстанским девушкам и юношам было присвоено звание Героя Советского Союза, многим из них посмертно. Один из них Султан Биржанович Баймагамбетов. Его имя золотыми буквами занесено в списки доблестных защитников Ленинграда. Он со-вершил бессмертный подвиг, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, повто-рив мужественный подвиг А. Матросова. Сергей Морозов взорвал колону вражеских танков горящим самолетом. А имена двух славных дочерей казахского народа вошли золотой летописью в историю Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова была первой женщиной — казашкой, которая получила звание Героя Советского Союза, по-смертно. Она повела в атаку с фашистами свой батальон. Даже будучи смертельно ра-неной Алия убила из автомата офицера, ранившего её. Это был последний гитлеровец, уничтоженный девушкой-солдатом. Маншук Маметова — славная дочь казахского на-рода. Ей было двадцать один, когда она совершило свой бесстрашный подвиг. Она ос-талась со всем одна, враги наступали, но, обставившись тремя пулеметами, три часа Маншук сдерживала яростные атаки противника. Взрывной волной опрокинуло пуле-мет, кровь залила лицо Маншук. Она погибла, но жители города Невель, за который Маншук отдала свою жизнь, свято чтят память о юной казахской героине.

В годы войны советские люди совершали подвиги не только на фронте, но и в тылу. В это время было много эвакуировано в Казахстан высших учебных заведений, институ-тов, заводов, театров, библиотек. Так же много было эвакуировано ученых, художни-ков, артистов, инженеров, учителей, врачей. Люди работали, чтобы обеспечить армию боеприпасами, продовольствием, одеждой и многим другим.

После окончания войны сообщения о потерях потрясли весь мир. Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Они разрушили 31850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих. Разрушили 65 тыс. километров железнодо-рожной колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тыс. почтово-телеграфных учреж-дений, телефонных станций и других предприятий связи. Уничтожили или разграбили 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тыс. библиотек общест-венного пользования. Разрушили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно-тракторных станций.50 миллионов человек погибло в годы Великой Отечест-венной Войны и из них 22 миллиона только советских солдат.

Что принесла эта война людям? Горе, слёзы, потерю близких. Ничего доброго и хоро-шего она не принесла, и никогда не принесет.

Подборка по базе: Тема 2.1 Теории и периодизации психического развития ребёнка.pdf, Памятка для родителей летний период.docx, тест 2 Период развития организма на этапах эмбрионального и плод, ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИ, Механический период.Р.И.pptx, Историческая личность принимавшая активное участие в работе в ты, эндо периодонтит.docx, +Лекция 08.10.2022. Дочисловой период. Нумерация….pdf, Задания Медицина советского периода 1м2.docx, Здравоохранение в советский период 1м2 2022.docx

Министерство образования и науки Республики Казахстана

КарУ им.Е.А.Букетова

Экономический факультет

Эссе по дисциплине «Современная история Казахстана»

на тему:

«Подвиги казахстанцев в период Великой Отечественной войны»

Выполнила:

Студент группы УА-12

Еремина К.В.

Проверила:

Доцент исторической кафедры

Елеуханова С.В.

Караганда 2020

С каждым годом вглубь истории уходят героические и трагические события Великой Отечественной войны, но в памяти народа живут имена тех, кто ценой собственной жизни отстояли нашу свободу и независимость Советского Союза. Время бессильно ослабить нашу память о событиях тех четырех тяжелых лет. В 2020 году Казахстан на ряду с другими странами праздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

“Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города”. Весь Советский союз слушал эти слова по радио 22 июня 1941 года.

Вся страна сплотилась в единое целое против этого недуга. Как же помогали казахстанцы в эти годы? Принесли ли они пользу в этом ужасающем событии? И самый главный вопрос, должны ли были казахстанцы сражаться в Великую Отечественную войну?

Существует такая поговорка – «кто не знает истории, тот не понимает современности». К сожалению, в наше время множатся попытки переписать или исказить историю. И уже новое поколение видит ее в искаженном свете.

Чтобы дать ответы на вышепоставленные мною вопросы, нужно глубже разобраться в этой теме и привести факты из истории.

С первых же дней войны народ Казахстана выполняли свой долг. Они храбро пополняли ряды действующей армии. За время войны в Казахстане в армию было призвано более 1,5 миллиона казахстанцев. Это каждый четвертый взрослый житель Казахстана. В Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков.

Зачастую казахстанцы попадали на одни из самых опасных участков фронта. Героизм казахов был повсеместно: на поле боя с оружием в руках, в тылу врага, в партизанских отрядах и подполье, на заводах и фабриках за станками, на полях, выращивая продовольствия для Советской Армии. Везде было место подвигу.

300 спартанцев – подвиг, а 28 панфиловцев – миф?

Самая настоящая реальность! Я хочу начать с самой популярной не только в Казахстане, но и в России 316-ой стрелковой дивизии. Каждый из нас помнит подвиг этой стрелковой дивизии генерала И.В.Панфилова, которая была сформирована в Казахстане и Киргизии. А именно сформирована в Алматы в августе. Они прикрыли Москву в самые тяжелые дни осени 1941 года. Легендарные слова политрука В.Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда…позади Москва!» вошли в историю.

Именно 28 панфиловцев-солдат 16 ноября 1941 года участвовали в четырехчасовом бою у станции Дубосеково. Они приняли на себя удар 50 немецких танков, и не дали прорваться в столицу. Все они погибли. Всем им было присвоено звание Герой Советского Союза посмертно.

Сейчас по событиям кровавой битвы с немецкими танками вышел фильм «28 панфиловцев». Во время битвы под Москвой свой героизм проявили и солдаты батальона под командованием старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы. Полководец был удостоен звания Героя Советского Союза.

Также хочу напомнить о двух славных дочерей казахского народа. Их имена бессмертно принадлежат истории великого народа. Я говорю о двух казашках – Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой. Жизни этих девушек были не такими продолжительными, но они отдали свои жизни ради нашей свободы.

Алия родилась в Актюбинской области. Девушка рано лишилась родителей. Незадолго до войны она попала в детский дом в Ленинграде. Здесь Алия подала заявление в военкомат. Храбрую девушку зачислили в снайперскую школу. Уже в октябре 1943 года она прибыла на Ленинградский фронт. Ефрейтор Алия Молдагулова повела в атаку свой батальон. Она была смертельно ранена, но продолжала выполнять свой долг.

Командование части, где служила Алия, написало ЦК Компартии Казахстана: «Вам, дорогие товарищи, от имени командования части спасибо за таких пламенных патриотов, какой была Алия Молдагулова. Ее имя бессмертно и принадлежит великому народу Союза Советов. У нас к вам просьба: расскажите казахскому народу о ее подвигах и беззаветной преданности нашей Родине».

Маншук Маметовой было всего 21 год, когда она совершила свой бессмертный подвиг. Она осталась одна, враги наступали. Она имела всего 3 пулемета, несколько часов Маншук сдерживала яростные атаки противника. За свое мужество девушка получила звание Героя Советского Союза посмертно.

Выше уже я упомянула одного из самых авторитетных участников войны, Советского офицера Бауыржана Момышулы. Сейчас я хочу обратиться к его воспоминаниям. Он пишет так:

– Я прошагал многие километры дорогами войны. Видел, как падали и погибали солдаты. Видел, как уходя, фашисты убивали стариков и детей, женщин и раненых. Это была жуткая картина. Видя такое, мало кто выдерживал. На суровых солдатских глазах появлялись слезы. Часто я думал, что вся картина должна была ожесточить души и сердца наших бойцов и командиров. Боялся, что они озвереют. Но этого, к счастью, не случилось. Именно наши солдаты отдавали свои жизни, спасая народы мира от фашизма.

Достоин упоминания и летчик Нуркен Абдиров. Пилот 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта, сержант.

Родился он в Карагандинской области. Окончил 1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов имени К.Е.Ворошилова.

19 декабря 1942 года пилот сержант Абдиров, ведомый в составе 4 самолетов «Ил-2» выполнял приказ по бомбардировочно-штурмовому налету. Экипаж Абдирова шел замыкающим. Сильным заградительным огнем противник пытался помешать нашим летчикам наносить прицельные удары по уничтожению укреплений, техники и живой силы.

Экипаж сержанта П.Вычукжанина оказался в трудном положении. Целая батарея вела по нему огонь. На помощь пришел Абдиров. Метким ударом он уничтожил расчет одного орудия. Но самолет Вычукжанина все же был подбит и, объятый пламенем, штопором пошел к земле.

«Ил-2» Абдирова также был подбит, но он все же продолжал атаки. Когда пламя добралось до кабины, Абдиров приказал стрелку-радисту А.Комиссарову прыгать. Но тот отказался. Увидев сквозь дым и пламя бензовозы, стоявшие рядом с танками, Абдиров направил на них пылающий самолет…

Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за героизм и самопожертвование во имя Родины сержанту Нуркену Абдирову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В нашем городе Нуркену Абдирову установлен памятник, одна из улиц названа его именем.

Последним, кого я хочу упомянуть, будет Рахимжан Кошкарбаев. Я уверенна, что вы знаете его. Солдат, который одним из первых водрузил Знамя Победы на поверженном рейхстаге. Юный Рахимжан ушел на войну и начал ее в Варшаве. В битве за Берлин он со своим взводом находился в первых рядах. Ему тогда был 21 год.

О его подвиге лучше услышать с его уст. «Комбат Давыдов подвел меня к окну. «Видишь, — говорит, — рейхстаг? Подбери нужных людей, будешь водружать флаг». И передал мне тёмный, довольно тяжелый сверток — флаг, завернутый в чёрную бумагу. С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», — предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов». Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами её мы подбежали к рейхстагу. Я поднял Булатова, придерживая его за ноги, и тут на высоте второго этажа установили флаг», — вот как описывает водружение первого красного знамени сам Кошкарбаев.

Существовала армейская газета «Отан үшін». В номере от 12 февраля 1942 года там привели отрывок из допроса пленного немца. Он рассказывал: «Они дрались с такой яростью и отвагой, что мы отступили, пораженные ужасом, не выдержав натиска. Потом нам сказали, что с нами дрались казахи. Мы не знали, что существует на свете такой бесстрашный народ».

Подводя к итогу вышесказанное, я хочу сказать, что не знать всех этих людей, не знать всех этих бесстрашных подвигов – это предательство собственных дедов.

Быстро летит время. Уходят ветераны Великой Отечественной войны. Нам, правнукам героического поколения победителей, кажется, что война была так давно. Но неважно, сколько пройдет времени, мы обязаны помнить события прошлых лет. Мы должны быть благодарны тем людям, благодаря которым сейчас мы живем в мире, живем в независимом государстве. Мы всегда будем свято чтить их подвиги, нашу Великую и тяжелую Победу. Мы останемся верными потомками своей Родине.

Что принесла война людям? 1418 дней горя, слез, борьбы, потерю близких. Пусть праздник Великой Победы будет напоминанием об этом.

«Казахстанцы никогда не забудут подвиг старшего поколения, грудью заслонившего страну и спасшего мир от фашизма. На Ваш героизм, уважаемые ветераны, равняются и ему поклоняются». Это слова бывшего Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Казахстанцы — герои Великой Отечественной войны

Автор: • Апрель 25, 2020 • Эссе • 1,291 Слов (6 Страниц) • 4,438 Просмотры

Страница 1 из 6

ЭССЕ на тему

«Казахстанцы — герои Великой Отечественной войны»

Караганда 2020

«Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны».

Н.А. Назарбаев

Великая Отечественная война! Как давно это было для нас, и как недавно для истории. Великая война и Великая трагедия для нашего народа. На территории Казахстана не велись боевые действия, но события войны были тесно связаны с нашим краем и нашим народом. В годы войны Казахстан являлся частью СССР, поэтому вступил в войну с момента вторжения фашисткой армии на территорию Советского Союза, 22 июня 1941 года.

В статье «Героизм казахстанцев на фронтах войны» С. Омаров приводит следующую статистику «За годы войны на фронт было мобилизовано 1196164 казахстанца, при населении Республики в 6,5 млн. чел., то есть около 20% её жителей. На фронтах войны в общей сложности погибло 601939 чел., что составляет 12% общей численности населения». Эти потери вполне сравнимы с жертвами, которые понесли советские республики, где шли прямые боевые действия.

С каждым днём становится всё меньше свидетелей тех дней. И только из фильмов, книг, учебников, исторических трудов знают о войне те, кто родился в Суверенном Казахстане.

В своём эссе я хотел бы затронуть тему о Героях — казахстанцах, сражавшихся в годы войны. Они с нами благодаря памяти, и пока мы помним о них — «они живы». Выдающийся военачальник, герой войны Бауыржан Момышулы писал: «Война явилась переломным и поворотным пунктом и в истории казахского народа, оставив неизгладимый след в сердцах миллионов наших соотечественников». И до сих пор, участие казахстанцев в Великой Отечественной войне – тема актуальная и благородная, волнующая современников всех возрастов.

Благодаря работам академика Манаша Козыбаева, общеизвестными стали: боевой путь 316-й (8-й гвардейской имени Панфилова), 238-й (30-й гвардейской), 312-й стрелковых дивизий, участвующих в битвах под Москвой; 29-й (72-й гвардейской), 38-й (73-й гвардейской) – под Сталинградом, на Курской дуге и при формировании Днепра; 310-й и 314-й – в боях за Ленинград.

Казахстанцы проявили свой героизм и мужество уже в первые часы войны, принимая удар в Брестской крепости. В её обороне участвовали наши прославленные воины — земляки: К. Семенченко, ставший первым казахстанцем — героем Советского Союза, Р. Хабибулин, А. Байжигитов, Г. Жуматов, В. Фурсов. Весь мир облетели слова нашего земляка политрука В. Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!» В Золотую книгу Победы вписаны имена дважды Героев Советского Союза — Талгата Бегельдинова, Леонида Беды, Ивана Павлова и Сергея Луганского.

Среди представителей свыше ста национальностей, воевавших на стороне Советской Армии, казахи, по числу своих Героев Советского Союза, вышли на шестое место после русских, украинцев, белорусов, евреев и татар.

Очень интересной и собравшей много комментариев в интернете стала статья Рашида Саттарова «Герои Советского Союза как батыры из казахских героических эпосов». Саттаров пишет, что в советское время на территории воинских частей и у зданий военкоматов располагались стенды, где указывалось, сколько вышло Героев из того или иного народа. «…у казахов их было 96. Послевоенное казахское общественное мнение считало, что еще, как минимум, три казаха должны быть удостоены такого звания — Б.Момышулы, Р.Кошкарбаев и К. Кайсенов».

Бауыржан Момышулы еще в годы войны стал легендарным. Писатель А.Бек издал о нем книгу “Волоколамское шоссе”, вошедшую в золотой фонд советской военной классики. Писатель Н.Кузьмин, обращаясь к теме личности Момышулы, называл его блестящим русским офицером. А исследователь советской истории В.Кожинов отмечал силу духа Б.Момышулы в самый критический момент битвы за Москву. И только в 1990 году ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Лейтенант Рахымжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым из 674-го стрелкового полка, первыми прикрепил к стене Рейхстага Красное знамя. Это – исторический факт, подтверждающийся сделанным тогда же донесением командира их части в вышестоящие инстанции. Но звания Героя Р.Кошкарбаев не удостоился. Известный кинорежиссер Ромаш Кармен в своем интервью Комсомольской правде от 8 мая 1949 года говорил: «У меня сохранились кадры, отображающие воина в тот момент, когда он прикреплял красный флаг на крыше рейхстага». Подвиг Р. Кошкарбаева был оценен только после приобретения независимости Казахстана, когда ему было присвоено звание «Халық Қаһарманы».

…

Доступно только на Essays.club

Текст: ПАВЕЛ БЕЛАН. Фотографии: Центральный Государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи РК

В годы Великой Отечественной войны нависшая смертельная угроза сплотила миллионы советских людей и подняла их на борьбу и разгром агрессора. Казахстан подчинил задачам борьбы с фашистской Германией все имеющиеся людские ресурсы, производственные мощности, природные богатства и духовный потенциал

И. Вологжанин и В. Мукушев, сержант, награжденный орденом «Красной Звезды»,

на огневой позиции. Калининский фронт. 1943

Население Казахстана по переписи 1939 года составляло 6,2 миллиона человек. Перед войной и в ее ходе население возросло за счет эвакуации жителей прифронтовой полосы и репрессированных народов примерно на 1740 тысяч человек. В ряды Красной Армии было мобилизовано 1 196 164 казахстанца. К тому же в предвоенные годы в кадровых частях армии служило 178 тысяч воинов из Казахстана. В трудовую армию и в строительные части было мобилизовано более 700 тысяч человек. На фронт ушел каждый четвертый казахстанец. Более двух третей партийной организации и 250 тысяч комсомольцев республики героически сражались с ненавистным врагом.

Отъезд бойцов 8-й Гвардейской стрелковой дивизии им. Панфилова на фронт. Алма-Ата. 1941

Большая часть мобилизованных казахстанцев влилась в Действующую армию в качестве маршевого пополнения, около трети была зачислена в соединения и части, формировавшиеся на территории Казахстана. Это – 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизий, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов других родов войск, 3 кавалерийских дивизии и 2 стрелковые бригады создавались сверх мобилизационных нарядов как казахские национальные соединения. Зачислялись в них в основном добровольцы, примерно половина которых состояла в партии или комсомоле. До передачи в Действующую армию такие соединения содержались за счет республиканского бюджета и добровольных взносов населения.

Командир 8-й гвардейской дивизии генерал-майор И. В. Панфилов

с начальником штаба И. И. Серебряковым и комиссаром С. А. Егоровым

на командном пункте в штабе дивизии. 1941

Бойцы-панфиловцы во время обороны Москвы в районе г. Волоколамска. 1941

Бойцы-панфиловцы во время обороны Москвы в районе г. Волоколамска. 1941

Казахстан в течение всей войны не ослаблял усилий в подготовке резервов и командных кадров для фронта. В подразделениях Всевобуча, Осоавиахима, комсомола и спортивных организаций курс начальной подготовки бойца или программу обучения пулеметчиков, минометчиков, горных стрелков, моряков, медсестер и других военных специалистов прошли около 2 миллионов человек. В трех десятках военных учебных заведений, действовавших в Казахстане, было обучено 16 тысяч офицеров. Более 20 тысяч курсантов в тяжелой обстановке пополнили ряды Красной армии сержантами и рядовыми.

Урок политинформации. Алма-Ата. 1942

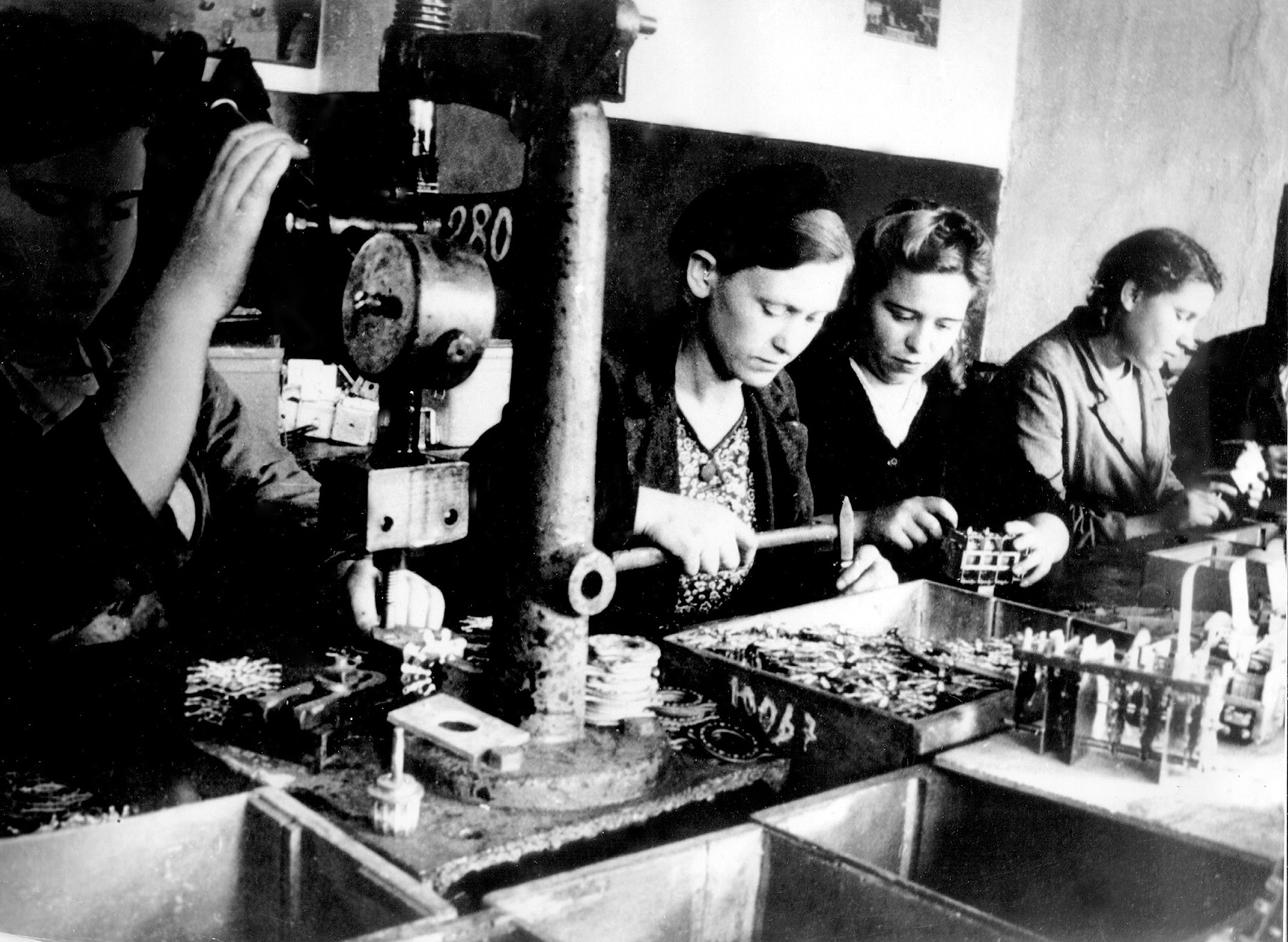

Изготовление боеприпасов для фронта. Алма-Ата. 1942

Изготовление боеприпасов для фронта. Алма-Ата. 1942

Среди партийных, советских и военных работников республики своим профессионализмом, целеустремленностью и активностью выделялись Н. А. Скворцов, Ж. Шаяхметов, Н. Д. Ундасынов, П. Б. Алексеев, М. Т. Погребецкий, Я. С. Черный.

В дни Сталинградской битвы, в период наибольшего продвижения врага вглубь СССР, Западный Казахстан до реки Урал входил в тыловой район Сталинградского фронта. В сентябре 1942 года на этой территории было объявлено военное положение, а в Уральске и Гурьеве образованы городские комитеты обороны, объединившие власть государственных, партийных и военных органов.

В этот период немецкая авиация стала появляться и в небе Казахстана. Она пыталась активно помешать движению поездов по единственной магистрали, ведущей к волжской твердыне, – дороге Урбах – Верхний Баскунчак – Заплавное, в том числе и на ее казахстанском участке. На железнодорожные перегоны немецкие бомбардировщики совершили около 20 налетов, на станцию Шунгай – 24, на Сайхин – 36, на Джаныбек – около 40 налетов. Советскому командованию пришлось выделить для прикрытия казахстанского участка железной дороги 4 батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, 4 зенитных бронепоезда, 2 полка зенитной артиллерии и 3 полка истребительной авиации противовоздушной обороны. Было сбито около 30 вражеских бомбардировщиков.

Прикрытые с воздуха города, аулы и села Западного Казахстана выполнили большой и разнообразный объем работ по обслуживанию фронта.

С первых дней войны Казахстан превратился в один из арсеналов фронта, что потребовало резко увеличить вклад в общесоюзную экономику, особенно после оккупации врагом важнейших индустриальных и аграрных областей Советского Союза. Пришлось спешно наращивать имеющиеся производственные мощности и одновременно создавать предприятия новых, ранее отсутствовавших отраслей экономики.

Стахановцы АЗТМ. Алма-Ата. 1943

Казахстанцы трудились с огромной отдачей и напряжением сил, особенно шахтеры Караганды. Вместе с эвакуированными работниками Донбасса за четыре года войны были выданы на гора 34 миллиона тонн угля, что на 3 миллиона тонн превысило его добычу за предыдущие 86 лет существования угольного бассейна. Среди героев труда – начальник комбината «Карагандауголь» Г. Г. Спицын, инженер-конструктор угольного комбайна С. С. Макаров, директора шахты Т. Кузембаев и А. Г. Стаханов, шахтеры Ж. Муканова, Б. Нурмагамбетов, И. Нуров.

На 39% увеличилась добыча жидкого топлива в Урало-Эмбинском нефтедобывающем районе. Самых высоких показателей в отрасли добились Р. Искариев, И. Курманалиев, С. Ажибаев.

Казахстан сохранил за собой ведущую роль в Союзе по производству меди (30%) и свинца (85%). После ввода в строй Восточно-Коунрадского молибденового, Джездинского марганцевого, Донского хромитового рудников, Акчатауского молибдено-вольфрамового и Текелийского полиметаллического комбинатов он стал давать 60% союзной добычи молибдена, 65% металлического висмута, до 79% полиметаллических руд.

За годы войны в Казахстане было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и отдельных производств. В это число вошли и 107 эвакуированных предприятий. Их основу составили два десятка металлообрабатывающих и машиностроительных заводов, наладивших выпуск противотанковых ружей, мин, снарядов, бомб и торпед, автоматических танковых огнеметов, радиостанций, рентгеновских аппаратов, малолитражных двигателей и других видов оружия, военной техники и снаряжения. В создании предприятий военно-промышленного комплекса большие заслуги принадлежат организаторам производства А. Койшигулову, Д. А. Кунаеву, П. Х. Резчику, Н. К. Пышкину, инженерам и передовым рабочим И. А. Аристову, Г. А. Барикову, Л. Я. Селеменевой, Я. И. Феферу. Доля металлообработки и машиностроения в валовой продукции промышленности республики выросла с 16% в 1940 году до 35% в 1945 году. Индустриальное производство Казахстана в целом за военные годы увеличилось на 37%.

Резко изменились условия жизни и труда в сельском хозяйстве. Основной рабочей силой стали женщины, составлявшие до 70-80% всех работающих. Число колхозниц, выработавших за год 400 и более трудодней, втрое превысивших установленный обязательный минимум, увеличилось с 20 607 в 1940 году до 94 202 в 1945 году. Выдающихся результатов в полеводстве, животноводстве и в работе тракторных бригад добились в те годы Ч. Берсиев, И. Жахаев, Ким Ман Сам, А. Дацкова, Ж. Мукашев, И. Кудлай, П. Ангелина. Колхозники, работники машинно-тракторных станций и совхозов за 1941–1945 годы дали фронту и стране 5 829 тысяч тонн хлеба, 734 тысячи тонн мяса и много других продуктов питания и сырья для промышленности.