-

ВЕНЕ́Ц, —нца́, м.

1. Устар. Венок. Венец желтеет виноградный В чернокудрявых волосах. Пушкин, Торжество Вакха.

2. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. Старинное прошлое Керчи ушло глубоко в землю и только угадывалось археологами — по найденным в курганах драгоценным золотым украшениям: скипетрам, венцам, диадемам. Сергеев-Ценский, Севастопольская страда.

3. Церк. Корона, возлагаемая на вступающих в брак при церковном обряде венчания. Нас венчали не в церкви. Не в венцах, не с свечами. Тимофеев, Свадьба. — Священник вокруг аналоя будет водить, — на голову тебе наденут венец. Куприн, Олеся. || Разг. Венчание, бракосочетание. До венца. После венца. □ Зато завидных женихов Ей шлет Украйна и Россия; Но от венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. Пушкин, Полтава.

4. перен.; чего. Последняя, высшая ступень, завершение чего-л.; верх, вершина. Венец творения. □ Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства. Белинский, Разделение поэзии на роды и виды. Электрификация является венцом достижений современной техники в области механизации труда. Кржижановский, Электроэнергетика.

5. Светлое радужное кольцо вокруг солнца, луны или ярких звезд. Кругом луны венец Сквозь завес снежного тумана Сиял на мутных небесах. Жуковский, Подробный отчет о луне. Солнце, оранжевое, мутное, окруженное огненно-радужными венцами, пылало низко. Гладков, Вольница. || Светлый круг, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого; нимб.

6. Каждый горизонтальный ряд бревен в срубе. Вспомнила она старика на пепелище, который трудолюбиво обтесывал топором бревна — готовил венцы для нового сруба. Гладков, Мать.

◊

Терновый венец

см.

терновый.Идти под венец (

устар.) — выходить замуж, жениться.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х

т. / РАН,

Ин-т лингвистич.

исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;

Полиграфресурсы,

1999;

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

Венец:

Вене́ц — славянский девичий головной убор.

Вене́ц — в Библии слово, употребляющееся для перевода пяти различных еврейских слов Пятикнижия.

Вене́ц — один ряд сруба.

Вене́ц — часть деревянной бочки: металлические обручи, которыми стягивались доски.

Вене́ц — внешняя часть шестерни с зубьями.

Ве́нец — житель Вены.

Вене́ц — название высоких выступов правого берега Клязьмы, Оки и Волги от Коврова и Вязников до Среднего Поволжья.

Вене́ц — кольцевая или овальная деталь рельефа на Венере и Миранде.

«Венец» (1989—2002) — российский футбольный клуб из Гулькевичи.

Источник: Википедия

-

ВЕНЕ’Ц, нца́, м. 1. Головной убор, род металлического венка или короны, возлагавшийся на кого-н. в знак присвоения ему высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книжн. устар.). Царский в. || перен. Успешное завершение какого-н. дела, награждающее за ожидание или понесенные труды (книжн. устар.). В. усилий. Конец всему делу в. Поговорка. 2. Корона, возлагаемая на вступающих в брак в обряде церковного бракосочетания (церк.). || перен. Самое бракосочетание, венчание (разг.). После венца почти и не предполагалось никакого собрания. Дствскй. Не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. Пшкн. Итти под в. Из-под венца (с самого обряда венчанья или непосредственно после него). Под венцом (во время обряда венчания). 3. То же, что венок (поэт. устар.). Несите свежие венцы. Пшкн. И прежний сняв венок, они в. терновый, увитый лаврами, надели на него. Лрмнтв. 4. Светлое радужное кольцо вокруг светила (метеор.). 5. Ободок, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого (церк.). 6. Круг, образуемый вершинами расположенного в форме окружности горного хребта

(геогр.).

7. Ряд бревен в срубе (спец.). 8. Место сращения копыта с кожей у лошади (спец.). ◊Принять мученический венец (церк.-книжн.)

— умереть в мучениях за веру.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);

(электронная версия): Фундаментальная

электронная

библиотека

-

вене́ц

1. устар. то же, что венок ◆ Сие не дивно, что тогда древо креста, венец терновый и гвозди страдания Христова в Греции подлинные или для воспоминания зделанные были, но в римской церкви о́наго так намножилось, что их 10 раз более собраться может, нежели истинных было, а все за правдивые показывают. В. Н. Татищев, «История российская в семи томах. Том второй», 1750 г. (цитата из НКРЯ)

2. поэт. то же, что корона ◆ И помазал митрополит царя Иоаса и корону, сотворив крестное знамение, и водрузил венец на главу его. ◆ Из латинскаго, вместо венец, решение, воевода, снаряд, крепость, запас имянуем корона, резолюция, генерал, артилерия, фортеция, провиант, аммуниция и пр. В. Н. Татищев, «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах», 1733 г. (цитата из НКРЯ)

3. нимб, ореол, светящееся окружение чего-либо ◆ Венец луны окружностью туманной, // Короновал холодный лик зимы. Владимир Лапчевский, «Вы все любимы мной»

4. перен. расположение по кругу, вокруг чего-либо ◆ Кольцо коралловой суши заключает внутри зеленовато-лазурную лагуну в венце пальм и белого кораллового песка.

5. архит. звено из четырёх скреплённых брёвен, образующих один ярус деревянного сруба ◆ Стена будет надёжнее, если первый венец собрать из дуба или лиственницы.

6. перен. успешное завершение какого-либо дела, процесса ◆ Конец — делу венец.

7. перен. наивысшее достижение ◆ Человек — венец творения природы. ◆ Это дело было венцом его карьеры следователя.

8. техн. элемент шестерённой передачи ◆ Предлагается конструкция барабана бетономешалки, исключающая возможность приставания цементного раствора к стенкам и их коррозию. Барабан состоит из стального кольца с зубчатым венцом. «Реферативный журнал/Институт научной информации (Академия наук СССР)», 1961 г.

-

ве́нец

1. житель или уроженец Вены ◆ В газету глаза: молодцы ве́нцы. // Буржуя́м под зад наддают коленцем. Маяковский, «Хорошо!»

Источник: Викисловарь

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: кочанчик — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

ВЕНЕЦ

ВЕНЕЦ м. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со знач. возвышенного положения или почетного значения вещи.

Очертание сияния, блеска вкруг головы святого на иконах;

царское головное украшенье, корона;

девичья головная лента, повязка;

убор в виде нижнего отруба сахарной головы твер., с поднизью, рясами или жемчужною сеткою на лбу;

возлагаемый во время бракосочетания, венчанья, на голову жениха и невесты, брачный знак, в виде короны;

*самое бракосочетание, свадьба.

Чета, муж и жена, тягло. У нас руга хлебом идет с венца по мере.

Венок, плетеница кольцом из ветвей, зелени, цветов.

Украшенье в виде венка вокруг столба, сосудов и пр.

Ряд бревен в срубе, связь четырех бревен в избной рубке, ярус бревен. В крестной избе венцов всегда нечет, от 19 до 21.

Тягло, семья, двор, дым, хозяйство;

чета, муж с женою, влад. ниж. (от этого вьюнец?).

Горный хребет кругом, полукругом; степной кряж, уваль, вост.

уступ плоской возвышенности, окружающий низменности, разделы рек, поречье, урему. Венец, у лошади, место сроста копыта с кожей. Коли лошадь засечет подковой венец, то копыто навсегда станет расти уродливое.

*Честь, слава, почет, украшенье, почетное повершенье дела; награда, славное возмездие. Венец лета, церк. круг, круглый год. Конец делу венец. Муж жене отец, жена мужу венец. Венец приять, обрачиться; приять мученический венец, стяжать славу мученика. Каменец венец: кругом вода, а в середине беда; р. Смотрич обтекает вкруг скалы, на которой К-Подольский. Добрый конец всему делу венец. К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом! Венцом грех прикрыть. Была под венцом, и дело с концом. Детки хороши, отцу матери венец; худы – отцу матери конец. Разорить до конца, не будет венца. Кто венец надевает, тот и снимает. Береги дочь до венца. Под венцом невеста крестится покрытой рукой, чтобы жить богато. Венчпк, умалит. венец, ободок, кольцо, кружок, гайка у разных машин и снарядов.

Атласная или бумажная лента с изображением спасителя, Богоматери и Иоанна Богослова, полагаемая на чело усопших, при погребении.

Верхняя часть цветка, лепестковый обручик, раструб лепестков.

Сиб. игра в венчики, род фантов. Венчик зуба, верхняя часть его: средняя, бабка; исподняя, корень. Венцовый, до венца относящийся,

или венцевидный, венцеобразный, имеющий вид, образ, подобие венца, или составленный из венцов. Венцовый бур, горн., снабженный четырьмя остроконечными венцамн. Венцовая крепь, рудник, одетый срубом, бревенчатыми венцамн. Венечный, относящийся к венцу, в разн. знач. Венечная пошлина, стар. собиравшаяся с новобрачных. Венечная память, стар. приказ благочинного о повенчании;

брачное свидетельство. Венечник, растение Anthericum. Венцедавец, венцедатель м. дарующий венец, обладание, славу, силу и власть и пр. Венценосный, коронованная особа, государь и государыня. Венценосец м. векценосица ж. то же, а также

святой, сподобившийся венца славы духовной. Венценошение ср. действ. и состояние венценосца. Венчать кого, увенчать, возлагать на кого почетно венец;

возводить на царство, короновать;

удостаивать, сподобить, возлагать на кого высшую почетную награду. Тас венчан лавровым венком. Венчать дело, благополучно, желанно оканчивать, вершить Повенчать, обвенчать. свенчать, совершить над кем таинство брака. Так венчали, что и дома не знали, о краденой свадьбе. Где венчают, тут и погребают (отепвают). Сегодня венчался, а завтра скончался. Худой поп свенчает, хороший не развенчает. Венчать вкруг ели, вкруг куста, говор. шуточн. о невенчаной чете (простая ли шутка, или память язычества?). Помер, так не венчать, а отпевать надо. Трижды венчан, а жена одна? поп. -ся, возвр. и страдат. Венчевати, церк. увенчевать, венчать. Венчанье ср. действ. и состояние по знач. глаг. на ть и ся. Венчательство, то же. Венчательный или венчальный, до венчания относящ., к обряду венчания принадлежащий, подвенечный. Венчальное полотенце, посылаемое невестой жениху, через сватов или чрез отца его. Венчальные свечи разом задувать, чтобы жить вместе и умереть вместе.

Венчальное сущ. повенечное,повенчальное, плата за венчанье. Венчатель м. -ница ж. венчающий, венчавший.

Источник: Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 томах / Даль В.И. — М. : РИПОЛ классик, 2006. / Том 1. А-З. – 752 с. / В. 216-394 с. — (Золотая коллекция). ISBN 5–7905–4703–6

Комментарии для сайта Cackle

венец

- венец

-

1. только ед. Высок. Венок (обычно как символ страдания, мученичества). Терновый в. (символ мученичества, страданий). Принять мученический в. (сознательно обречь себя на мучения, страдания).

●

По евангельскому рассказу, перед казнью Иисуса Христа солдаты Понтия Пилата, накинув ему на плечи старый грязный плащ и надев на голову колючий терновый венец, насмехались над ним: «Вот царь Израиля».

2. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. Царский в.

3. Церк. В обряде венчания: головное украшение в виде короны, возлагаемое на вступающих в брак.

/

только ед.

Разг.

Об обряде венчания, бракосочетания. До, после венца. Идти, вести под в. (выходить замуж, жениться). Увести невесту из-под венца (не дать возможности совершиться такому обряду, помешать бракосочетанию с кем-л.).

4. только ед. чего.

Книжн.

О высшей ступени, завершении чего-л.; верх, вершина. В. природы; в. творения (обычно о человеке как высшем творении природы, Бога). * Хороший конец — делу венец (Посл.). Симфония — в. музыкального творчества композитора. Храм стал венцом древнерусского деревянного зодчества.

5. чего, из чего. Женская причёска — косы или начёсанные и уложенные вокруг головы валиками волосы. В. волос. В. из кос.

6. Светлое радужное кольцо вокруг Солнца, Луны или ярких звёзд.

7. Светлый круг, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого; нимб.

8. Каждый горизонтальный ряд брёвен в срубе по периметру. Заменить нижние венцы. Положить четыре венца.

◁ Вене́чный, -ая, -ое (см.). В. сруб. Ве́нчик (см.).

* * *

вене́ц

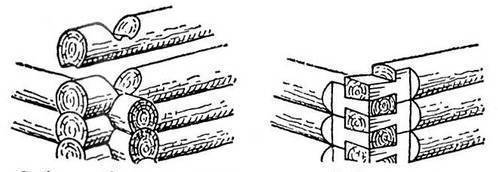

1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание). 2) В деревянном строительстве брёвна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба связываются путём врубки — с выступающими концами («в обло») или без них («в лапу», «в шип»).

* * *

ВЕНЕЦ

ВЕНЕ́Ц,

1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание (см. ВЕНЧАНИЕ)).

2) В деревянном строительстве — бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба бревна связываются путем врубки — с выступающими концами («в обло») или без них («в лапу», «в шип»). От количества венцов зависит высота сруба, а его площадь определяет длина бревен.

Энциклопедический словарь.

2009.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «венец» в других словарях:

-

ВЕНЕЦ — муж. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со ·знач. возвышенного положения или почетного значения вещи. | Очертание сияния, блеска вкруг головы святого на иконах; | царское головное украшенье, корона; | девичья головная лента,… … Толковый словарь Даля

-

Венец — Венец: тиара В Викисловаре есть статья «венец» Венец то же, что и корона или венок. Венец один ряд … Википедия

-

ВЕНЕЦ — не берёт кого. Коми. О невозможности вступления в брак до определённого возраста. Кобелева, 57. Вести под венец кого. Жарг. угол. Вести расследование чьего л. дела, готовить его к суду. Грачев 1992, 56. Идти под венец (к венцу). 1. Прост. Устар.… … Большой словарь русских поговорок

-

ВЕНЕЦ — ВЕНЕЦ, венца, муж. 1. Головной убор, род металлического венка или короны, возлагавшийся на кого нибудь в знак присвоения ему высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книжн. устар.). Царский вец. || перен. Успешное завершение какого … Толковый словарь Ушакова

-

Венец — в деревянном строительстве брёвна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба брёвна связываются путём врубки с выступающими концами ( в обло ) или без них ( в лапу , в шип ). От количества венцов зависит высота… … Художественная энциклопедия

-

венец — кульминация, верх, вершина, апогей, зенит; предел, ореол, бракосочетание, венок, нимб, высшая точка, высшая ступень, шапка мономаха, корона, сияние, звено Словарь русских синонимов. венёц 1. см. венок. 2. см … Словарь синонимов

-

ВЕНЕЦ — 1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание).2) В деревянном строительстве бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба связываются путем врубки с выступающими концами ( в обло )… … Большой Энциклопедический словарь

-

ВЕНЕЦ — ВЕНЕЦ, нца, муж. 1. То же, что венок (устар.). Терновый в. (перен.: мученичество, страдание; высок.). 2. перен., чего. Успешное завершение чего н. как награда за труды, старания (высок.). В. усилий, достижений. Конец делу в. (посл.). 3.… … Толковый словарь Ожегова

-

ВЕНЕЦ — см. Венцы. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

-

венец — Употр. обычно в торжественной, поэтической речи как символ власти, славы, страданий и т. п. Державный, лавровый, мученический, страдальческий, терновый, торжественный. Пламенный. Словарь эпитетов русского языка. 2006 … Словарь эпитетов

-

венец — ВЕНЕЦ1, нимб, ореол, сияние ВЕНЕЦ2, корона ВЕНЕЧНЫЙ, коронный … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

— название головного убора, состоявшего первоначально из сплетенных кольцом древесных ветвей, цветов или трав; иногда концы его не скреплялись вместе, а к ним привязывались ленты, посредством которых В. завязывался на голове. Впоследствии, когда вошли во всеобщее употребление металлические венцы, первоначально точные копии естественных, названиe В. перешло к первым, тогда как поcледниe стали называться венками. Употребление венцов восходит к незапамятным временам. Уже в глубокой древности им придавали особенное значение, украшая ими изображения богов и посвящая их последним. Так, Юпитеру посвящен был В. из разных трав и цветов, а иногда дубовый или лавровый; Бахусу — из хмеля и дикого винограда, Минерве — оливковый; Плутону — кипарисовый или еловый и т. д. Обычай украшать венцом изображения богов вскоре перенесен был на лиц, близко стоявших к ним — жрецов. Не только сами жрецы, но вскоре и все относящееся к жертвоприношению — сосуды, животные и проч. стали украшаться венцами, обыкновенно из кипариса и ели; они имели также большое значение и при погребальных церемониях. Обычай возлагать венцы (венки) на усопших сохранился до наших дней. Венцы употреблялись и при брачных церемониях, и при других торжествах. Пирующие иногда возлагали на себя три венца — на голову, на лоб и на плечи. Венцы из цветов служили символом радости; когда вождь возвращался после удачного похода в родной город, то путь его усыпали В., украшали ими окна домов и т. п. Римский консул Клавдий Пульхер ввел в употребление золочение основы венца, а также и прикрепление металлических листьев к древесным ветвям. К таким В. обыкновенно привязывались ленты, ниспадавшие по плечам. Венцы употреблялись также и в виде особого отличия или награды. В зависимости от назначения, различались: 1) В. погребальный — обыкновенно кипарисовый и еловый; 2) В. свадебный, или брачный, — из померанца или других живых цветов (см. ниже); 3) В. гражданский (corona civica) — из дуба, за спасение жизни гражданина; 4) В. оливковый — в награду за заключение славного мира; 5) В. осадной — из разных трав; подносился полководцу, освободившему от осады город; 6) В. почетный (corona ovalis) — В. из мирта, возлагавшийся на полководца, которому устраивалась торжественная встреча, и 7) В. триумфальный, которым венчался полководец, одержавший блистательную победу. Он первоначально состоял из лавра, а затем был из массивного золота (см. Диадема, Корона).

П. ф. В.

Венец брачный. — Появление венца брачного в России относится к первым временам христианства. В самую древнейшую пору они делались из дерева и металла и имели форму обруча, украшенного орнаментами и священными изображениями. Впоследствии господствующей формой брачного венца была диадема, отличительным признаком которой было обилие драгоценных украшений и жемчужных привесок. Кроме того, в памятниках византийской древности находим еще один род брачного венца — это те же древние обручи с прикрепленными к ним конусообразными наглавиями, похожие на великокняжескую шапку. В XVII в. обычный широкий обруч украшался по верхнему ребру четырьмя противолежащими фигурами трилиственника. Это была новая форма брачного венца, заимствованная с Запада. Последняя, в хронологическом порядке, форма брачного венца приближается к обычному типу современной нам европейской короны. В основе ее лежит тот же обруч диадемы, окаймленный по верхнему ребру сплошным рядом зубцов или шипов с перекрестием вверху, состоящим из двух или трех скрещенных дуг, в центре пересечения которых находится колонка с маковицею и крестом. Наиболее типичное отличие этой формы составляет перекрестие из двух или трех высоких дуг. В числе украшений брачного венца чаще всего встречается изображение деисуса или изображение знамения Богоматери. Последнее, впрочем, более встречается в венцах женских и является обычным в новгородских венцах, как изображение местной святыни. На задней стороне венца изображался крест с тростью, копьем и обычными надписями; по бокам — херувимы и серафимы.

В. Р.

Венец царский, или царская шапка, употреблялся и употребляется при венчании (см. это сл.) русских государей. Он всегда был золотой и украшенный драгоценными камнями. По сказанию, В. был впервые прислан в Россию при Владимире Мономахе (ум. 1126 г.) из Константинополя, отчего и называется «шапкою Мономаха». По мнению Вельтмана (см. его статью «Царский венец и царские утвари вел. кн. Владимира I» в «Чтениях московск. общ. истории и древн.», 1860, № 1), В. мог быть вывезен, вместе с другими предметами, еще Владимиром Святым.

Венец — старинный головной убор русских княжон, царевен и вообще девиц. В. княжен и царевен и царских невест делался обыкновенно из металлической цки (доски) и прорезывался насквозь каким-либо узором, с городками или зубцами, или теремами вверху. Венцу «с городы», изображавшему дом в несколько ярусов, было присвоено преимущественно перед другими царственное значение. Прототипом таких венцов служили древнейшие венцы восточных царей и цариц, в каких они изображались на монетах и других памятниках. Надевался он на голову или прямо без всякого убора, или с уборами, каковы были рясы (длинные пряди из жемчуга и каменьев, привешиваемые по сторонам венца), поднизь (начельник, прикладывавшийся к В. с передней, налобной стороны, в виде перевязки или в виде сетки с жемчужными или золотыми висюльками по нижнему краю) и косник или накосник (состоявший из кисти золотой, шелковой или жемчужной, которая вплеталась в косу). В. свадебные украшались жемчугом, драгоценными каменьями, прорезывались разными «травы с финифты» и были «подложены» то тафтою «червчаток», то атласом.

5

0

В сказке » Аленький цветочек » Сергея Тимофеевича Аксакова, у купца было три дочери. Младшая — помощница отца, хозяюшка и умница, добрейшей души девица, а остальные — лентяйки и вертихвостки.

Как всем нам известно, младшенькая сестра попросила у батюшки привезти ей цветочек аленький, средняя — хрустальный тувалет ( стеклянное зеркало ), а старшая — золотой венец из каменьев самоцветных.

3

0

Купец, у которого было три дочери, перед поездкой в дальние страны спросил, что привезти в подарок им. Девушки были избалованны отцом, денег на подарки он не жалел, думали они три дня и три ночи и попросила привезти старшая дочь

Батюшка ответил старшей дочери, что знает человека у которого можно купить такое украшение, которое принадлежит королевишне заморской.

Вот только младшенькая дочь, самая любимая Настенька, заказала отцу подарок вроде простенький, но попала она из-за подарка этого в услужение к чудищу страшному, правда все закончилось счастливо в этой сказке и вышла замуж Настенька за принца прекрасного в которого превратилось чудище, благодаря ласке и заботе девушки.

3

0

Аленький цветочек (автор Аксаков С.Т), сказка в которой одни из персонажей являются три дочери купца. Всем трем дочерям купец дал время три дня и три ночи, чтобы они решили, что именно они хотят получить в подарок из заморских мест. Сказка названа по подарку младшей дочери, а вот что именно попросили старшая и средняя дочь не каждый вспомнит. Даже я прочитав сказку только что, не смогла вспомнить название подарка словами автора.

Старшая дочь попросила отца привезти — «золотой венец с драгоценными камнями».

Вот как это описано в сказке:

Как описывает отец, где будет добывать данный подарок, он очень дорогой и спрятан за семью замками. Вот как это написано в тексте сказки:

3

0

Сказка Аленький цветочек всем знакома с детства,также по мотивам этой сказки есть советский мультфильм.Перед отъездом по торговым делам отец спросил своих трех дочек,что им нужно привезти из-за моря.

Младшая дочь попросила у отца привезти ей аленький цветочек.

Средняя дочь попросила тувалет из хрусталю восточного.

А страшая дочь попросила у него золотой венец из камениев самоцветных.

2

0

В сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» старшая дочь попросила отца привести ей венец золотой из каменьев самоцветных. И чтоб от этих каменьев был свет как от месяца полного и от солнышка красного.

2

0

Старшая дочь купца, провожая его в торговое путешествие за море, попросила его привести ей золотой венец. Это что то на подобии диадемы или ободка из золота.

Вполне нормальное желание для молодой девушки-модницы. Не понимаю, почему они со средней сестрой (она тоже имела «шкурный интерес» и заказала отцу — зеркало) так мрачно выглядят на фоне младшей сестры заказавшей «цветочек аленькый»

Спросите у любой девчонки — и ни одной из них не придет такое в голову..)

2

0

Весь сюжет сказки построен на подарке о котором попросила младшенькая своего отца-этим подарком был аленький цветочек. Подобная просьба привела Настеньку к Чудовищу, который впоследствии стал принцем и второй половинкой Настеньки. Подтекст сказки в том, что женщина даже из чудовища может сотворить себе принца, своей добротой, терпением и любовью. Самый главный секрет развития отношений-это желание мужчины меняться для женщины и ему должно это нравится. Да уж с высоты опыта уже на сказку смотришь по другому и начинаешь читать подтекст. Жаль, что в детстве такая сказка воспринимается совсем по-другому, по крайней мере я ее по-другому воспринимала.

1

0

Будем придерживаться оригинальной версии сказки, которую донес или точнее подарил нам Аксаков. Про третью, младшенькую, не буду писать, все знают, что это цветочек аленький, что и стало основной добычей купца. Нас, в настоящее время, потруднее задачка интересует, что старшенькие пожелали получить. Отмечу сразу, что на думки купец дал своим родимым дочерям три дня, потому не спонтанное, а выстраданное было решение выбора подарков. Но, по порядку.

Старшая, отказавшись сразу от парчи золотой и серебряной, от черных соболиных мехов, жемчуга бурмицкого, заказала:

Венец золотой – вот что ей привиделось и получить захотелось. Купец почесал свою бороду, но ответил, что есть знает он одну королевишну заморскую, которая владеет такой драгоценностью, но денег и ума ему хватит, чтобы дочку свою старшую порадовать.

Теперь пару строк о второй дочери, которой тоже соболя с парчой, по примеру старшей, неинтересными оказались:

Ну а про третью просьбу, в общем-то и вся сказка-)

А вывод (для меня) напрашивается такой: не всегда дорогой подарок или просьба женщины менее выполнима, чем просьба о пустяшной, на первый взгляд, безделице…

P.S.

в цитатах написание полностью соответствует изданию 1989 года (нет там специально сделанных ошибок-)

1

0

Многие из нас в детстве читали сказку Аксакова » Аленький цветочек», но не каждый читатель знает такую деталь как то, что данное произведение было написано в качестве приложения к автобиографии «Детские годы Багрова-внука». Сказка носит характер типичного сюжета «Красавица и чудовище».

У купца было 3 дочери. И, каждый раз, когда он уходил в плавание, он приносил своим дочерям дары. В очередной раз, когда отец собирался уходить в плавание он спросил у дочерей, что они хотят себе в подарок. Любимая, младшая, дочка купца заказала Аленький цветочек, средняя дочь попросила привезти волшебное зеркало, а старшая заказала себе ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ.

Правильный ответ — Золотой Венец.

0

0

Аленький цветочек. В этой сказке, старшая дочь заказала отцу привезти ей золотой венец из каменьев самоцветных. Ещё она обставила своё желание условием, чтобы свет от этого венца был светлее чем от солнца красного.

Сказку Аксакова «Аленький цветочек» несомненно можно назвать волшебной сказкой и вот почему:

В этой сказке присутствуют необходимые атрибуты волшебной сказки — волшебные предметы, волшебные превращения, волшебные сказочные существа.

Разберем все эти атрибуты поочередно.

- Волшебные предметы. В сказке «Аленький цветочек» Чудище дарит купцу золотой перстень, который если его одеть на мизинец способен переносить человека в любое место, которое он пожелает в мгновение ока.

- Волшебные превращения. Аленький цветочек, когда младшая дочь принесла его в сад сам собой оказался на нужном месте и прирос к стеблю, словно его никогда и не срывали. Само чудище в конце сказки превращается в прекрасного принца, сына умершего короля, то есть фактически становится королем.

- Волшебные существа. Чудище, в которое был превращен принц невозможное в реальности существо, это сказочный персонаж.

Получается, что мы можем спокойно отнести сказку «Аленький цветочек» к категории волшебных сказок.

Пожалуй самое лучшее и самое главное волшебство в сказке это преображение и воскрешение чудища лесного в царевича в следствии бескорыстной искренней любви.

Еще волшебство наблюдаем при одевании кольца, одевший в мгновение ока перемещается в желаемое место.

Также во дворце чудища лесного происходят волшебные вещи:само собой появлялись и исчезали стол с яствами, кровать с опочивальней.

И волшебным образом аленький цветочек прирос к месту где был сорван.

Могу вам точно сказать, что рисованию лучше учиться с помощью видео, в котором хороший художник объяснит и наглядно покажет как правильно рисовать. Вот и для рисования Аленького цветочка я нашла для вас такое видео, где замечательная художница рассказывает и как красками пользоваться и как набросок правильно сделать и как смешивать краски, чтобы получить нужный цвет. Если вы посмотрите это видео, то обязательно нарисуете прекрасный Аленький цветочек:

Таких пословиц ( и близких к ним по смыслу) множество.

О самом аленьком цветочке:

О сестрицах

и

Отцу — богатому купцу подойдет вот эта пословица:

Чудищу безобразному — милому и доброму юноше:

или

также

Ну и по сказке в общем и целом:

Салат «Аленький цветочек» является слоеным. Кто-то может сказать, что он похож на «Оливье», но и по вкусу и по внешнему виду такой салат насыщеннее.

Для приготовления нам понадобятся:

- сервелат варенно-капченный — 300 г.,

- яйца — 4 шт.,

- картофель — 2 шт.,

- яблоко — 1 шт.,

- морковь — 2 шт.,

- сладкий перец красного или оранжевого цвета — 2 шт.,

- зеленый горошек — 1 банка,

- петрушка для украшения,

- майонез по вашему вкусу.

Начинаем готовить. Варим яйца, морковь и картофель в кожуре. Затем очищаем и мелко режем кубиками. Такая форма не сильно распадается и выглядит более эффектно. Сервелат режем брусочками.

Из нашего яркого перца готовим детали, из которых будем создавать цветочек Аленький. С помощью ножа или специальной терки нарезаем лепестки. Пластинки в виде овала срезаем с верхней, выпуклой части перца. С одной стороны разрезаем их как бахрому. Из получившегося материала собираем цветочек.

Остатки перца, яблоки очищенные от кожицы и семечек режем соломкой.

Все ингредиенты смешиваем с добавлением майонеза и зеленого горошка. Выкладываем в салатницу и украшаем нашим ярким цветком, собранным из деталей перца. Листочек петрушки будет выполнять роль стебля. Вот и готов наш салат «Аленький цветочек»!

Толковый словарь русского языка. Поиск по слову, типу, синониму, антониму и описанию. Словарь ударений.

Найдено определений: 100

венец

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

I м.

1. устар.

Сплетенные в виде кольца цветы, листья, ветки, обычно используемые девушками как украшение; венок.

2. Головная повязка как старинный девичий головной убор.

3. Головной убор в виде венка или короны, украшенный драгоценными камнями и надеваемый как символ власти монарха при совершении обряда возведения на престол.

отт. перен. Символ царской власти.

4. Корона, которую держат над головами жениха и невесты при церковном обряде венчания.

отт. перен. Само таинство венчания.

5. Женская прическа в виде кос, уложенных вокруг головы.

6. Светлое радужное кольцо вокруг Солнца, Луны и других небесных светил.

7. Светлый ободок вокруг головы на иконах; нимб, ореол.

II м.

1. Вершина гор.

отт. перен. Высший предел чего-либо.

2. Верхняя часть строения.

3. перен.

Успешное, достойное завершение чего-либо.

III м.

Ряд брёвен в срубе.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА

ВЕНЕ́Ц, венца, муж.

1. Головной убор, род металлического венка или короны, возлагавшийся на кого-нибудь в знак присвоения ему высокого звания или в знак почетной награды за заслуги (книжн. устар.). Царский вец.

|| перен. Успешное завершение какого-нибудь дела, награждающее за ожидание или понесенные труды (книжн. устар.). Венец усилий. «Конец всему делу венец.» погов.

2. Корона, возлагаемая на вступающих в брак в обряде церковного бракосочетания (церк.).

|| перен. Самое бракосочетание, венчание (разг.). «После венца почти и не предполагалось никакого собрания.» Достоевский. Не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. Пушкин. Итти под венец. Из-под венца (с самого обряда венчанья или непосредственно после него). Под венцом (во время обряда венчания).

3. То же, что венок (поэт. устар.). «Несите свежие венцы.» Пушкин. «И прежний сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него.» Лермонтов.

4. Светлое радужное кольцо вокруг светила (метеор.).

5. Ободок, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого (церк.).

6. Круг, образуемый вершинами расположенного в форме окружности горного хребта (геогр.).

7. Ряд бревен в срубе (спец.).

8. Место сращения копыта с кожей у лошади (спец.).

• Принять мученический венец (церк.-книжн.) — умереть в мучениях за веру.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА

ВЕНЕ́Ц, -нца, муж.

1. То же, что венок (устар.). Терновый в. (перен.: мученичество, страдание; высок.).

2. перен., чего. Успешное завершение чего-н. как награда за труды, старания (высок.). В. усилий, достижений. Конец делу в. (посл.).

3. Драгоценный головной убор, корона. Царский в.

4. В церковном обряде венчания: головное украшение в виде короны, к-рое шаферы держат над головами вступающих в брак. Пойти под в. с кем-н. (вступить в брак). После венца (после венчания).

5. Ореол, светлый ободок вокруг небесного светила.

6. Нимб, ореол (во 2 знач.).

7. В деревянном срубе: звено из четырёх брёвен в связи (в 7 знач.).

| уменьш. венчик, -а, муж. (к 6 знач.).

| прил. венечный, -ая, -ое (к 1, 3, 4, 5, 6 и 7 знач.).

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ДАЛЯ

ВЕНЕЦ — муж. кольцо, обод, обруч, окружность, полоса кружком, со ·знач. возвышенного положения или почетного значения вещи.

| Очертание сияния, блеска вкруг головы святого на иконах;

| царское головное украшенье, корона;

| девичья головная лента, повязка;

| убор в виде нижнего отруба сахарной головы твер., с поднизью, рясами или жемчужною сеткою на лбу;

| возлагаемый во время бракосочетания, венчанья, на голову жениха и невесты, брачный знак, в виде короны;

| * самое бракосочетание, свадьба.

| Чета, муж и жена, тягло. У нас руга хлебом идет с венца по мере.

| Венок, плетеница кольцом из ветвей, зелени, цветов.

| Украшенье в виде венка вокруг столба, сосудов и пр.

| Ряд бревен в срубе, связь четырех бревен в избной рубке, ярус бревен. В крестной избе венцов всегда нечет, от 19 до 21.

| Тягло, семья, двор, дым, хозяйство;

| чета, муж с женою, влад., ниж. (от этого вьюнец?).

| Горный хребет кругом, полукругом; степной кряж, уваль, вост.

| уступ плоской возвышенности, окружающий низменности, разделы рек, поречье, урему. Венец, у лошади, место сроста копыта с кожей. Коли лошадь засечет подковой венец, то копыто навсегда станет расти уродливое.

| * Честь, слава, почет, украшенье, почетное повершенье дела; награда, славное возмездие. Венец лета, церк. круг, круглый год. Конец делу венец. Муж жене отец, жена мужу венец. Венец приять, обрачиться; приять мученический венец, стяжать славу мученика. Каменец венец: кругом вода, а в середине беда; р. Смотрич обтекает вкруг скалы, на которой К-Подольский. Добрый конец всему делу венец. К лавке лицом, по заду дубцом, вот тебе и под венцом! Венцом грех прикрыть. Была под венцом, и дело с концом. Детки хороши, отцу матери венец; худы — отцу матери конец. Разорить до конца, не будет венца. Кто венец надевает, тот и снимает. Береги дочь до венца. Под венцом невеста крестится покрытой рукой, чтобы жить богато. Венчпк, ·умалит. венец, ободок, кольцо, кружок, гайка у разных машин и снарядов.

| Атласная или бумажная лента с изображением спасителя, Богоматери и Иоанна Богослова, полагаемая на чело усопших, при погребении.

| Верхняя часть цветка, лепестковый обручик, раструб лепестков.

| сиб. игра в венчики, род фантов. Венчик зуба, верхняя часть его: средняя, бабка; исподняя, корень. Венцовый, до венца относящийся,

| или венцевидный, венцеобразный, имеющий вид, образ, подобие венца, или составленный из венцов. Венцовый бур, горн., снабженный четырьмя остроконечными венцамн. Венцовая крепь, рудник, одетый срубом, бревенчатыми венцамн. Венечный, относящийся к венцу, в разных ·знач. Венечная пошлина, ·стар. собиравшаяся с новобрачных. Венечная память, ·стар. приказ благочинного о повенчании;

| брачное свидетельство. Венечник, растение Anthericum. Венцедавец, венцедатель муж. дарующий венец, обладание, славу, силу и власть и пр. Венценосный, коронованная особа, государь и государыня. Венценосец муж. векценосица жен. то же, а также

| святой, сподобившийся венца славы духовной. Венценошение ср. действие и состояние венценосца. Венчать кого, увенчать, возлагать на кого почетно венец;

| возводить на царство, короновать;

| удостаивать, сподобить, возлагать на кого высшую почетную награду. Тас венчан лавровым венком. Венчать дело, благополучно, желанно оканчивать, вершить Повенчать, обвенчать. свенчать, совершить над кем таинство брака. Так венчали, что и дома не знали, о краденой свадьбе. Где венчают, тут и погребают (отепвают). Сегодня венчался, а завтра скончался. Худой поп свенчает, хороший не развенчает. Венчать вкруг ели, вкруг куста, говорят шутл. о невенчаной чете (простая ли шутка, или память язычества?). Помер, так не венчать, а отпевать надо. Трижды венчан, а жена одна? поп. -ся, ·возвр. и страд. Венчевати, церк. увенчевать, венчать. Венчанье ср. ·сост. по гл. и действие по гл. на -ть и -ся. Венчательство, то же. Венчательный или венчальный, до венчания относящийся, к обряду венчания принадлежащий, подвенечный. Венчальное полотенце, посылаемое невестой жениху, через сватов или чрез отца его. Венчальные свечи разом задувать, чтобы жить вместе и умереть вместе.

| Венчальное сущ. повенечное, повенчальное, плата за венчанье. Венчатель муж. -ница жен. венчающий, венчавший.

ПОПУЛЯРНЫЙ СЛОВАРЬ

Венец

-нца́, мн. -нцо́в, -нцо́м, м.

1) Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха.

Царский венец.

И бросает она свой алмазный венец, оставляет чертог золотой… (Соловьев).

2) только ед., высок. Венок (обычно как символ страдания, мученичества).

Принять мученический венец.

…Пускай толпа растопчет мой венец: венец певца, венец терновый!.. (Лермонтов).

3) церк. Корона, возлагаемая на вступающих в брак при церковном обряде венчания.

Священник вокруг аналоя будет водить… на голову тебе наденут венец (Куприн).

4) только ед., разг. Венчание, бракосочетание.

У Кларисы денег мало, ты богат; иди к венцу: и богатство ей пристало, и рога тебе к лицу (Пушкин).

5) устар. Венок.

…Поставлен крест над новою могилой, и на кресте завялых роз венец (Пушкин).

6) перен. Верхняя часть чего-л. (гор, строения и т. п.).

Как незаметно потухают лучи и гаснут под конец! С какою негой в них купают деревья пышный свой венец! (Фет).

7) перен., чего, только ед., книжн. Успешное завершение чего-л. как награда за труды, страдания, а также высшее достижение, вершина чего-л.

Венец творения.

Венец многолетней деятельности.

Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства (Белинский).

Синонимы:

апоге́й (книжн.), верх, зени́т (высок.)

Кругом луны венец сквозь завес снежного тумана сиял на мутных небесах (Жуковский).

Синонимы:

нимб, орео́л

9) Один ряд бревен или брусьев в срубе, связываемых путем врубки в углах.

Заменить четыре нижних венца.

Вспомнила она старика на пепелище, который трудолюбиво обтесывал топором бревна — готовил венцы для нового сруба (Гладков).

Этимология:

Исконно русское слово общеславянского происхождения (др.-рус. вѣньць ‘царский венок’, ‘корона’, ‘свадебный венец’, о.-слав. * věnьcь).

Вести́ под вене́ц (кого) — жениться на ком-л.

Идти́ под вене́ц — жениться, выходить замуж.

Коне́ц — де́лу вене́ц посл.

Красота́ до венца́, а ум до конца́ посл.

Раскаленный желе́зный вене́ц ист. — средневековое орудие пытки.

СЛОВАРЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

ВЕНЕ́Ц1́, -нца́, м

Оптическое явление, представляющее собой светлое радужное кольцо, ободок вокруг Солнца, Луны, ярких звезд, источников света.

Вокруг уличного фонаря появился серебристый венец.

ВЕНЕ́Ц2́, -нца́, м

Предмет, используемый в православном и католическом обряде венчания, — головной убор в виде короны, который возлагается на головы или держится шаферами над головой вступающих в брак.

Согласно святому Иоанну Златоусту, венцы символизировали победу над страстями, т.к.

христианский брак заключался не «по плоти» только, но был таинством вечной жизни (прот. Иоанн Мейендорф).

ВЕНЕ́Ц3́, -нца́, м То же, что нимб.

Икона была старинная, потемневшая от времени, со стертыми красками, только ярко выделялись венцы над головами святых апостолов.

ВЕНЕ́Ц4́, -нца́, м

Головной убор из золота, украшенный драгоценными камнями и т.п. как символ власти монарха;

Син.: корона.

В Историческом музее можно увидеть золотой венец короля Генриха IV.

ВЕНЕ́Ц5́, -нца́, м

Часть сооружения, представляющая собой каждый горизонтальный ряд из четырех бревен в срубе.

Девятый венец в срубе подгнил.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕ́Ц -нца́; м.

1. только ед. Высок. Венок (обычно как символ страдания, мученичества). Терновый в. (символ мученичества, страданий). Принять мученический в. (сознательно обречь себя на мучения, страдания). ● По евангельскому рассказу, перед казнью Иисуса Христа солдаты Понтия Пилата, накинув ему на плечи старый грязный плащ и надев на голову колючий терновый венец, насмехались над ним: «Вот царь Израиля».

2. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. Царский в.

3. Церк. В обряде венчания: головное украшение в виде короны, возлагаемое на вступающих в брак. / только ед. Разг. Об обряде венчания, бракосочетания. До, после венца. Идти, вести под в. (выходить замуж, жениться). Увести невесту из-под венца (не дать возможности совершиться такому обряду, помешать бракосочетанию с кем-л.).

4. только ед. чего. Книжн. О высшей ступени, завершении чего-л.; верх, вершина. В. природы; в. творения (обычно о человеке как высшем творении природы, Бога). * Хороший конец — делу венец (Посл.). Симфония — в. музыкального творчества композитора. Храм стал венцом древнерусского деревянного зодчества.

5. чего, из чего. Женская причёска — косы или начёсанные и уложенные вокруг головы валиками волосы. В. волос. В. из кос.

6. Светлое радужное кольцо вокруг Солнца, Луны или ярких звёзд.

7. Светлый круг, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого; нимб.

8. Каждый горизонтальный ряд брёвен в срубе по периметру. Заменить нижние венцы. Положить четыре венца.

◁ Вене́чный, -ая, -ое (см.). В. сруб. Ве́нчик (см.).

* * *

вене́ц — 1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание). 2) В деревянном строительстве брёвна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба связываются путём врубки — с выступающими концами («в обло») или без них («в лапу», «в шип»).

* * *

ВЕНЕЦ — ВЕНЕ́Ц,

1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание (см. ВЕНЧАНИЕ)).

2) В деревянном строительстве — бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба бревна связываются путем врубки — с выступающими концами («в обло») или без них («в лапу», «в шип»). От количества венцов зависит высота сруба, а его площадь определяет длина бревен.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦ — 1) старинный головной убор, часто имеет церемониальное значение (см. Венчание).

2) В деревянном строительстве — бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах сруба связываются путем врубки — с выступающими концами («в обло») или без них («в лапу», «в шип»).

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

-нца́, м.

1. устар. Венок.

Венец желтеет виноградный В чернокудрявых волосах. Пушкин, Торжество Вакха.

2. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха.

Старинное прошлое Керчи ушло глубоко в землю и только угадывалось археологами — по найденным в курганах драгоценным золотым украшениям: скипетрам, венцам, диадемам. Сергеев-Ценский, Севастопольская страда.

3. церк.

Корона, возлагаемая на вступающих в брак при церковном обряде венчания.

Нас венчали не в церкви. Не в венцах, не с свечами. Тимофеев, Свадьба.

— Священник вокруг аналоя будет водить, — на голову тебе наденут венец. Куприн, Олеся.

|| разг.

Венчание, бракосочетание.

До венца. После венца.

◊

Зато завидных женихов Ей шлет Украйна и Россия; Но от венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. Пушкин, Полтава.

4. перен.; чего.

Последняя, высшая ступень, завершение чего-л.; верх, вершина.

Венец творения.

◊

Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства. Белинский, Разделение поэзии на роды и виды.

Электрификация является венцом достижений современной техники в области механизации труда. Кржижановский, Электроэнергетика.

5. Светлое радужное кольцо вокруг солнца, луны или ярких звезд.

Кругом луны венец Сквозь завес снежного тумана Сиял на мутных небесах. Жуковский, Подробный отчет о луне.

Солнце, оранжевое, мутное, окруженное огненно-радужными венцами, пылало низко. Гладков, Вольница.

||

Светлый круг, сияние, изображаемое на иконах вокруг головы святого; нимб.

6. Каждый горизонтальный ряд бревен в срубе.

Вспомнила она старика на пепелище, который трудолюбиво обтесывал топором бревна — готовил венцы для нового сруба. Гладков, Мать.

◊

— терновый венец

идти под венец

устар.

выходить замуж, жениться.

ГУМАНИТАРНЫЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕ́Ц — в архитектуре — один горизонтальный ряд бревен (бруса), связанных (протесанных) в углах четырехугольника друг с другом. Неск. венцов, положенных друг на друга, образуют сруб строения и определяют его выс., а длина бревен — площадь. Бревна в В. соединяются с помощью разл. врубок: «в лапу», «в шип», «в обло», «в крюк», «в охряпку», «в погон», «в иглу» и т. д. В др.-рус. зодчестве насчитывалось до 50 способов врубок. Врубка «в обло» широко использовалась почти во всех постройках, «в лапу» — охватывает обычно лишь ч. здания — алтарные прирубы, восьмерики, звонницы, срубы крылец, осн. под печи и т. п.

Лит.: Дерево в архитектуре и скульптуре славян / Сокр. пер. с фр. М., 1987.

Венец: 1 — рубка в обло с остатком; 2 — рубка в лапу

————————————

ВЕНЕ́Ц — атрибут свадебного обряда, корона, к-рую надевают на жениха и невесту во время церк. бракосочетания. Символика В. связана с сакрализацией новобрачных, их уподоблением царской чете (уже в «Песне песней»), в то же время в позднейшее осмысление символа В. входят, вероятно, и такие значения, как, напр., «ореол вокруг головы святого на иконе». Возможно, для брачных В. в др.-рус. период было актуально фонетич. (не этимологич.) сходство со словом «вено» — «брачный выкуп». Царские В. в древнерус. традиции были весьма мифологизированны, о чем свидетельствуют спец. тексты, посв. истории их происхождения вместе с др. знаками царской власти (инсигниями) и того, как, побывав в ряде стран, они попали на Русь. Это «История о Вавилонском царстве» (есть и фолькл. вариант — сказка о Борме-ярыжке) и «Сказание о князьях владимирских».

В. иногда наз. и венок — девичий головной убор или ритуальный предмет, к-рый ассоциируется с добрачным статусом, особенно обрядовые венки в разл. календарных ритуалах, к-рые связаны только с незамужними девушками. С др. стороны, в перспективе всего цикла ритуалов, отмечающих осн. этапы жизни, свадебный В. ассоциируется и с погребальным венчиком, который как правило надевали на голову покойнику. Расширительно (метонимически) В. может обозначать весь ряд венчания (и шире — свадьбы), и даже не только обряд, но и сам брак.

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

сущ. 1) венок, корона, диадема, 2) на иконах: круг около главы святого. Венец лета — круг лета, целый год. Венец жизни, венец правды — бессмертие, блаженство и слава на небесах (Иак. 1, 12; 2 Тим. 4, 8). (Откр. 2, 10). (Пс. 64, 13).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

строит. взаимно связанные четыре бревна, составляющие один горизонтальный ряд деревянной рубленой постройки.

СЛОВАРЬ СЛОВ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Венец, а, м.

1. Венок (поэт.).

► Венец желтеет виноградный В черно-кудрявых волосах. // Пушкин. Стихотворения //

2. Драгоценный головной убор, корона.

► Пой, красави ца: — Кузнец, Скуй мне злат и нов венец. // Жуковский. Светлана //

ВЕНЦЕНОСЕЦ, ВЕНЧАТЬ (ВЕНЧАТЬСЯ) НА ЦАРСТВО.

3. Корона, которую в церковном обряде возлагают на головы молодых, а также сам процесс бракосочетания.

ВЕНЧАНИЕ, ВЕНЧАТЬСЯ, ПОД ВЕНЕЦ.

4. Лента с надписью и религиозными изображениями, накладьшаемая на лоб покойника во время церковного обряда похорон.

► [Петр] долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. // А. Н. Толстой. Петр I //

5. Успешное завершение дела, награда за труды.

► От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. // Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву //

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ — символ мученичества, страдания; из библейского сказания о колючем терновом венке, надетом на Иисуса Христа перед его казнью.

► И прежний сняв венок — они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него, Но иглы тайные сурово Язвили славное чело. // Лермонтов. Стихотворения //

СБОРНИК СЛОВ И ИНОСКАЗАНИЙ

I.

(иноск.) — честь, слава, первенство

Венки плесть — венчать, прославлять, окружить славой

Ср. Ваш буйный шум и хриплый крик

Смутили ль русского владыку?

Кому венец: мечу иль крику.

А.С. Пушкин. Бородинская годовщина.

Ср. Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze.

Schiller. Wallensteins Lager. Prolog.

II.

(иноск.) — лучшее украшение

Ср. «Венец творенья» (иноск.) — человек.

Ср. Нет, жизнь — разумное стремленье.

Туда, где вечный свет горит,

Где человек, венец творенья,

Над миром высоко царит.

С.Я. Надсон.

См. добрый конец всему делу венец.

ПОГОВОРКИ

Венец не берёт кого. Коми. О невозможности вступления в брак до определённого возраста. Кобелева, 57.

Вести под венец кого. Жарг. угол. Вести расследование чьего-л. дела, готовить его к суду. Грачев 1992, 56.

Идти под венец (к венцу). 1. Прост. Устар. Выходить замуж, жениться. БМС 1998, 73; Ф 1, 219. 2. Жарг. угол. Подвергаться судебному разбирательству. БСРЖ, 92.

Изломать (поломать) венец. Орл., Сиб. Развестись с мужем, разрушить супружеские отношения. СОГ 1989, 156; ФСС, 87.

Принимать/ принять венец. Орл., Сиб. Вступать в брак, венчаться. СОГ 1989, 156; Ф 2, 91; СБО-Д1, 55.

Стряхнуть (стрясти) венец [с головы]. Арх. Уйти от мужа. АОС 3, 100.

Терновый венец (венок). Книжн. Устар. Мученичество, страдания. Ф 1, 53. Восходит к Евангелию. БМС 1998, 73.

Приять мученический венец. Книжн. Устар. Пострадать, умереть в тяжёлых мучениях. Ф 2, 95.

Одерживать/ одержать венцы. Арх. Обвенчаться. СРНГ 23, 17.

ПУНКТУАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(завершение, верх чего-л.) чего и чему. Драматическая поэзия есть высшая ступень развития поэзии и венец искусства (Белинский). Конец — делу венец (пословица).

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ве́нец, ве́нца, твор. п. ве́нцем (от Ве́на)

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

1. ве́нец, -нца; р. мн. -нцев (жительВены)

2. вене́ц, венца́; р. мн.венцо́в (корона, венок)

ФОРМЫ СЛОВ

1. ве́нец, ве́нцы, ве́нца, ве́нцев, ве́нцу, ве́нцам, ве́нца, ве́нцев, ве́нцем, ве́нцами, ве́нце, ве́нцах

2. вене́ц, венцы́, венца́, венцо́в, венцу́, венца́м, вене́ц, венцы́, венцо́м, венца́ми, венце́, венца́х

СИНОНИМЫ

сущ., кол-во синонимов: 19

кульминация, верх, вершина, апогей, зенит; предел, ореол, бракосочетание, венок, нимб, высшая точка, высшая ступень, шапка мономаха, корона, сияние, звено

сущ.

1.

венок

2.

верх

вершина

апогей

зенит

кульминация

высшая степень чего-либо)

3.

корона

шапка Мономаха

ВЕНЕЦ

ВЕНЕЦ1, нимб, ореол, сияние

ВЕНЕЦ2, корона

ВЕНЕЧНЫЙ, коронный

ТЕЗАУРУС РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКИ

‘высшая степень чего-либо’

Syn: кульминация (кн.), верх (обр.), вершина (обр.), апогей (кн.), зенит (кн.)

ОМОНИМЫ

вене́ц

венок

обрамление

ярус

апогей, зенит, вершина

ве́нец

житель или уроженец Вены

В газету глаза: молодцы ве́нцы. // Буржуя́м под зад наддают коленцем.

ЭПИТЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Употр. обычно в торжественной, поэтической речи как символ власти, славы, страданий и т. п.

Державный, лавровый, мученический, страдальческий, терновый, торжественный. Пламенный.

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

1. ве́н/ец/ (от Ве́н/а).

2. вен/е́ц/.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ве́нец мо 5*a (житель Вены)

вене́ц м 5*b (корона; ряд бревен в срубе и др.)

ЭТИМОЛОГИЯ

Это общеславянское слово образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса от глагола вити (современное вить). Слово вен («венок») еще известно в диалектах. См. также веник, венок.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Древнерусское — веньць (корона).

Общеславянское — vеnьcь.

Слово является исконным и используется в русском языке с глубокой древности. По мнению исследователей, данное слово является не чем иным, как образованным с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса производным (от существительного «вен», которое до сих пор встречается в некоторых диалектах русского языка).

Слово «венец» означает «металлическое украшение в виде короны, которое возлагается на голову при венчании или других церемониях».

Производные: венчик, венчаться.

Общеслав. Уменьшит.-ласкат. суф. производное от венъ (через «ять»), образованного (с перегласовкой) посредством суф. -нъ от вити. См. вить, ветвь. Вен «венок» еще известно в диалектной фольклорной речи. Венец буквально «украшение, сплетенное, свитое» (из листьев, цветов).

вене́ц

род. п. -нца́, укр. вiне́ць, блр. вене́ц, болг. вене́ц, ст.-слав. вѣньць στέφανος (Супр.), сербохорв. виjѐнац, чеш. věnec, слвц. venec, польск. wieniec.

Родственно лит. vainikas — производное от *vainas, русск. вен «венок», польск. wian от вить; см. Гуйер, LF 55, 360; М. — Э. 4, 439. Неточно сравнение Ягича (AfslPh 16, 526) с лит. vainìkis; ср. вено́к.

СКАНВОРДЫ

— Корона, обозначающая конец дела.

— Конец по отношению к делу.

— Терновый символ страдания.

— Терновый …

— Старинный головной убор.

— Трагикомедия Шекспира «Конец — делу …».

— Роман Валентина Катаева «Алмазный мой …».

— Курорт в Польше.

— Первый ряд сруба.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венец // венок

ПАРОНИМЫ

ВЕНЕЦ // ВЕНОК

Составляют гнездо пар с паронимами венечный // веночный.

ВЕНЕЦ. 1. Драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха. 2. Атрибут венчания при церковном обряде вступления в брак; венчание (разг.). 3. перен. Успешное завершение чего-либо как награда за труды, старания (высок.). 4. Ореол, светлый ободок вокруг небесного светила, вокруг головы на иконе. 5. Каждый горизонтальный ряд брёвен в срубе, в шахте. 6. Кольцо из сплетённых в кружок растений (устар.).

Венец: 1) царский, золотой, драгоценный ~; 2) держать ~ над головой; 3) ~ стараний, усилий; достичь венца; 4) яркий, тусклый ~; ~ солнца, луны, святого; 5) новый, следующий ~; ~ шахты, сруба; готовить ~; 6) красивый, пышный ~; ~ мученика.

• Голову [царя] украшал золотой, осыпанный драгоценными камнями венец. В.Костылёв. Иван Грозный.

• Зато завидных женихов Ей шлёт Украйна и Россия; Но от венца, как от оков, Бежит пугливая Мария. А.Пушкин. Полтава.

• Я всегда считала, что смогу назвать себя настоящей актрисой, лишь когда сыграю какую-нибудь шекспировскую роль. Это будет венцом моих достижений, кульминационной точкой моей актёрской жизни. Н.Смирнова. Воспоминания.

• Солнце, оранжевое, мутное, окружённое огненно-радужными венцами, плыло низко. Ф. Гладков. Вольница.

• [Старик] трудолюбиво обтёсывал топором брёвна — готовил венцы для нового сруба. Ф.Гладков.Мать.

• И прежний сняв венок — они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него. М.Лермонтов. Смерть поэта.

Фразеологизмы: Терновый венец (перен. символ мученичества, страданий; высок.). Идти под венец (выходить замуж, жениться; устар.). Муж жене — отец, жена мужу — венец (муж для жены — опора, а жена мужу — украшение; устар.). Добрый конец — всему делу венец (хорошее завершение украшает дело).

ВЕНОК. Украшение из цветов или ветвей (живых или искусственных), сплетённых в виде круга; круглая гирлянда, возлагаемая в знак признания, почётной награды, присвоения высокого звания. Венок: ~ из роз, из васильков, из листьев; плести ~; лавровый, дубовый, серебряный, массивный, траурный ~; ~ победителя, чемпиона; поднести ~; возложить ~.

• [Девушки] плели венки из полевых цветов. К. Паустовский. Повесть о жизни.

• [Петрарка] понял бы меня, и может быть, мы стали бы друзьями, хотя ему на форуме в городе Риме надели красную мантию и лавровый венок. Ю.Яковлев. Письмо к Петрарке.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венец не берёт

ПОГОВОРКИ

кого. Коми. О невозможности вступления в брак до определённого возраста. Кобелева, 57.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венец творения

СИНОНИМЫ

сущ., кол-во синонимов: 13

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецейская или венецианская ярь

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

ВЕНЕЦЕЙСКАЯ ИЛИ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЯРЬ — от названия города Венеция. Уксуснокислая окись меди, употребляемая как зеленая краска.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецейский

СИНОНИМЫ

прил., кол-во синонимов: 1

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианец

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

венециа́нец, -нца, твор. п. -нцем

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

венециа́нец, -нца; р. мн. -нцев

ФОРМЫ СЛОВ

венециа́нец, венециа́нцы, венециа́нца, венециа́нцев, венециа́нцу, венециа́нцам, венециа́нцем, венециа́нцами, венециа́нце, венециа́нцах

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СКАНВОРДЫ

— Житель города в Северной Италии, историческая часть которого расположена на островах и каналах.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианка

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

венециа́нка, -и, род. п. мн. ч. -нок

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СКАНВОРДЫ

— Дама из города с Дворцом Дожей.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венециано-турецкий

СЛИТНО. РАЗДЕЛЬНО. ЧЕРЕЗ ДЕФИС

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

венеци/а́н/о/-туре́ц/к/ий.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианов

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

СЛОВАРЬ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

ВЕНЕЦИАНОВ

Отец выдающегося русского живописца был родом из нежинских греков, которые в XVIII веке имели обширные связи с Венецией. Можно полагать, что кто-то из предков художника побывал,может быть, и не раз, в далекой Венеции, за что получил прозвище Венециан, то есть венецианец. (Ф)

СКАНВОРДЫ

— Род этого художника происходил из Греции, но фамилию его предки получили в честь итальянского города.

— Именно этот русский художник дал имя самой короткой улице Москвы.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианов ал. гавр

ГУМАНИТАРНЫЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИА́НОВ Ал. Гавр. (1780-1847) — живописец и график, один из основоположников реалистич. бытового жанра в рус. живописи. Род. в Москве, в семье торговца. Род В. происходил из Греции, семья была тесно связана с моск. купеч. сословием. Учился в моск. пансионе, работал землемером в Пб., затем в Канцелярии директора почт. Брал уроки у В. Л. Боровиковского, чье влияние сказалось на всем его творчестве. В ранний период писал интимные портреты пастелью и маслом (А. Л. Венециановой, 1801; М. А. Фонвизина, 1812). Изд. «Журнал карикатур на 1808 г.», для к-рого подготовил 4 офорта. В 1811 получил звание канд. в акад. за «Автопортрет», вскоре — звание акад. за «Портрет К. И. Головачевского с тремя воспитанниками АХ» (1811). В. развивал лучшие традиции рус. живописного портрета 18 в. (портрет А. И. Бибикова, ок. 1805; портрет М. М. Философовой, 1823). С 1819 жил в дер. Сафонково Тверской губ., писал портреты, в к-рых воссоздал тип крестьян рус. провинц. дворянства, жанровые сцены из сельской жизни («Жница», 20-е гг.; «Гумно», ок. 1821-23; «Утро помещика», 1823; «Спящий пастушок», 1823-24). Воспитал в Пб. и с. Сафоновке мн. художников. Наиб. известны Н. Крылов, Е. Крендовский, Л. Плахов, Г. Сорока, А. Тыранов, С. Зарянко, А. Алексеев, А. Денисов. Венециановская школа — самостоят. реалистич. течение в рус. живописи 1-й пол. 19 в., определявшее повседневную жизнь как гл. содержание иск-ва. Худож. школы В., следуя демокр. принципам живописи, создавали пейзажи, портреты, натюрморты Для их творчества характерны обобщенная характеристика фигур, уравновеш. несложные композиции, передача цвета предметов при их естеств освещении.

Лит.: Смирнов Г. Венецианов и его школа. Альбом. Л., 1973. Алексеева Т. В. Художники школы Венецианова. 2-е изд. М., 1982.

Н. М. Карамзин. Худ. А. Г. Венецианов. 1828

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианов алексей гаврилович

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Венециа́нов Алексей Гаврилович (1780-1847), живописец. Один из основоположников бытового жанра в русской живописи (см. Венециановская школа). Создал отмеченный чертами идеализации поэтический образ крестьянской жизни, тонко передал красоту русской природы (бытовые сцены, портреты-типы крестьян: «На пашне», 1820-е гг., «Захарка», 1825), в противовес установкам АХ много писал с натуры, в том числе на открытом воздухе.

* * *

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович — ВЕНЕЦИА́НОВ Алексей Гаврилович (1780-1847), русский живописец. Один из основоположников бытового жанра (см. БЫТОВОЙ ЖАНР) в русской живописи (см. Венециановская школа (см. ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ШКОЛА)). Создал отмеченный чертами идеализации поэтический образ крестьянской жизни, тонко передал красоту русской природы (бытовые сцены, портреты-типы крестьян: «На пашне», 1820-е гг., «Захарка», 1825), в противовес установкам АХ много писал с натуры.

* * *

ВЕНЕЦИА́НОВ Алексей Гаврилович [7 (18) февраля 1780, Москва — 4 (16) декабря 1847, село Поддубье, Тверская область], русский художник. Лучший мастер сельского бытового жанра в русском изобразительном искусстве романтизма (см. РОМАНТИЗМ) , педагог-реформатор.

Выходец из купеческой семьи, в молодости служил мелким чиновником. Сформировался как художник во многом самостоятельно, копируя картины Эрмитажа (см. ЭРМИТАЖ) . Между 1807 и 1811 брал уроки живописи у В. Л. Боровиковского (см. БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич). Первоначально жил в Санкт-Петербурге. Выступил как сатирик, начав публиковать «Журнал карикатур на 1808 год». Издание это почти сразу было запрещено цензурой, но это был первый в России юмористический листок, и Венецианов остался в глазах потомков «отцом русской карикатуры». Во время Отечественной войны 1812 года создал (вместе с И. И. Теребеневым (см. ТЕРЕБЕНЕВЫ)) серию агитационно-сатирических композиций на темы народного сопротивления французским оккупантам.

Как живописец начинал с портрета. Ранние работы такого рода тесно связаны с традицией провинциального усадебного и купеческого портрета, отмеченного наивным простодушием («А. Л. Венецианова, мать художника», 1801); позднее его образы обогащаются задушевным психологизмом («М. А. Венецианова, жена художника», конец 1820-х гг.; оба — Русский музей), сохраняя простоту и скромный масштаб композиции, мягкий лиризм колорита (многие написаны пастелью). Наиболее известен и значителен «Автопортрет» (1811, Третьяковская галерея).

В 1811 был принят в число членов Академии художеств (см. АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ (Санкт-Петербург)) . Целиком посвятив себя искусству с 1819, Венецианов покидает столицу, живя в купленной им деревне Сафонково Тверской губернии. Предпочитая работать, по его собственным словам, «в сельском домашнем роде», он видит в создании образов своих крестьян идеал подлинного искусства, которое призвано «ничего не изображать иначе, чем в натуре является». Тем самым мастер противопоставляет свои творческие принципы академическому классицизму. Античная скульптура и французское искусство 19 — начала 20 вв. оказали весьма заметное влияние на Венецианова (так, этапная для всей его сельской темы картина «Гумно» (1821-23, Русский музей) возникла как ответ на интерьерно-перспективную живопись Ф. Гране). Но определяющими остаются мотивы среднерусской, повседневной пейзажной среды и народного быта. В соответствии со своим стилем художник передает их просветленными, полными мирного лада, выраженного и плавными, округлыми ритмами рисунка, и гармонически ясными цветовыми тонами, воспроизводящими ровный свет летнего дня. Таковы наиболее известные из его жанровых картин — «На пашне. Весна» (1-я половина 1820-х гг.), «На жатве. Лето» (1820-е гг.; обе — в Третьяковской галерее), «Утро помещицы» (1823), «Спящий пастушок» (1823-24; обе — в Русском музее). Крестьянские портреты, — такие, как «Захарка» (1825) или «Крестьянка с васильками» (1839), предстают фрагментами той же тихой идиллии.

Венецианов писал также многочисленные образа для местных церквей. В позднем творчестве обращается к историческому («Петр Великий. Основание Петербурга», 1838) и мифологическому («Купание Дианы», 1847, Третьяковская галерея) жанрам, стремится к драматической выразительности образа («Причащение умирающей», 1839; все — в Третьяковской галерее). Новый этап его творчества прерывается внезапной смертью — он погибает, выброшенный из кибитки, когда лошади понесли на скользкой зимней дороге.

Педагогическая система мастера, практическое применение которой привело к рождению особой венециановской школы (см. ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ШКОЛА), наиболее характерной и самобытной из всех «персональных школ» русского искусства 19 века, явилась непосредственным развитием его личного стиля, нацеленного на первозданную простоту натуры и соответственно «низкие» (с точки зрения Академии) жанры — бытовую картину, интерьер, натюрморт, реже пейзаж.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович (1780-1847) — российский живописец. Один из основоположников бытового жанра в русской живописи (см. Венециановская школа). Создал отмеченный чертами идеализации поэтический образ крестьянской жизни, тонко передал красоту русской природы (бытовые сцены, портреты-типы крестьян: «На пашне», 1820-е гг., «Захарка», 1825), в противовес установкам АХ много писал с натуры.ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ШКОЛА — группа российских живописцев 2-й четв. 19 в., учеников А. Г. Венецианова (Н. С. Крылов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, Г. В. Сорока и др.). Представители венециановской школы с поэтической непосредственностью изображали жизнь демократических кругов общества, писали городские и сельские пейзажи, интерьеры и натюрморты.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОЛЬЕРА

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианов георг. сем

ГУМАНИТАРНЫЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИА́НОВ Георг. Сем. (1896-1965) — цирковой реж., актер драматич. т-ров. Как реж. в 30-е гг. работал в мюзик-холле и на эстраде. В 1946-65 — гл. реж. Ленинградского цирка. Поставил тематич. представления «Женщины — мастера цирка» (1950), «Праздник на воде» (1952), «Карнавал на льду» (1952), «Цирк зверей» (1956) и др. В 1954 В. (совм. с Л. Таити) пост. водяную пантомиму «Выстрел в пещере». Богатая творч. фантазия проявилась в пост. В. парадах-прологах, тематич. елочных представлениях, клоунских репризах, номерах. Особенно плодотворной была работа В. в конном жанре и клоунаде (инициатор создания в Ленингр. цирке студий, конной и муз. эксцентрики, выпустивших ряд номеров). Пост. творч. связь В. с клоунами Демашем и Б. Вяткиным, К. Мусиным и др. привела к созданию ряда новых реприз и клоунских интермедий. Писал также пьесы, сценарии, скетчи, фельетоны.

Лит.: Зискинд Е. Режиссер на арене цирка. М., 1971; Никулин Ю. Почти серьезно. М., 1987.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианов, алексей гаврилович

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

А.Г. Венецианов. Автопортрет.

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович (1780 — 1847), один из основоположников бытового жанра в русской живописи. С 1819 поселился в деревне Сафонково Тверской губернии, где писал портреты крестьян и сцены из их жизни. Создал поэтические образы крестьянской жизни, неразрывно связанной с красотой среднерусской природы («На жатве. Лето», 1820-е гг.; «Захарка», 1825).

А.Г. Венецианов. «На пашне. Весна». 1820-е гг. Третьяковская галерея.

А.Г. Венецианов. «Спящий пастушок». Между 1823 и 1826. Масло.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венециановская школа

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Венециа́новская шко́ла — группа российских живописцев второй четверти XIX в., учеников А. Г. Венецианова (Н. С. Крылов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, Г. В. Сорока и др.). Представители венециановской школы с поэтической непосредственностью изображали жизнь демократических кругов общества, писали городские и сельские пейзажи, интерьеры и натюрморты.

* * *

ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ШКОЛА — ВЕНЕЦИА́НОВСКАЯ ШКО́ЛА, группа российских живописцев 2-й четв. 19 в., учеников А. Г. Венецианова (см. ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович)(Н. С. Крылов, Е. Ф. Крендовский (см. КРЕНДОВСКИЙ Евграф Федорович), Л. К. Плахов (см. ПЛАХОВ Лавр Кузьмич), Г. В. Сорока (см. СОРОКА Григорий Васильевич) и др.). Представители венециановской школы с поэтической непосредственностью изображали жизнь демократических кругов общества, писали городские и сельские пейзажи, интерьеры и натюрморты.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНОВСКАЯ ШКОЛА, группа российских живописцев 2-й четверти 19 века, учеников А.Г. Венецианова (Н.С. Крылов, Е.Ф. Крендовский, Г.В. Сорока и др.), с поэтической непосредственностью изображавших жизнь крестьян и мастеровых, городские и сельские пейзажи, интерьеры, натюрморты.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венециановский

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

венециа́новский (от Венециа́нов)

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианская школа

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Венецианская школа — I

одна из художественных школ Италии. Наибольший расцвет переживала в эпоху Возрождения во второй половине XV — XVI вв. (семья Беллини, В. Карпаччо, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто) и в XVIII в. (Дж. Б. Тьеполо, А. Каналетто, П. Лонги, Ф. Гварди). Венецианскую школу характеризует жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, тонкий колоризм.

II

1) направление в музыкальном искусстве, сложившееся в Италии в XVI-XVII вв. Основоположник — А. Вилларт, представители — К. Меруло, А. и Дж. Габриели. Они создали монументально-декоративный стиль вокально-инструментальной полифонии в мессах, развивали мадригал, канцону, органные ричеркар, токкату и др. 2) Оперная школа XVII — начала XVIII вв., связанная с начальным этапом развития оперы. Крупнейшие представители — К. Монтеверди, Ф. Кавалли, М. А. Чести, Дж. Легренци, А. Кальдара, А. Вивальди.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА — одна из художественных школ Италии. Наибольший расцвет переживала в эпоху Возрождения во 2-й пол. 15-16 вв. (семья Беллини, В. Карпаччо, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто) и в 18 в. (Дж. Б. Тьеполо, А. Каналетто, П. Лонги, Ф. Гварди). Венецианскую школу характеризует светское, жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, тонкий колоризм.

————————————

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА — 1) направление в музыкальном искусстве, сложившееся в Италии в 16-17 вв. Основоположник — А. Вилларт, представители — К. Меруло, А. и Дж. Габриели. Они создали монументально-декоративный стиль вокально-инструментальной полифонии в мессах, развивали мадригал, канцону, органные ричеркар, токкату и др.

2) Оперная школа 17 — нач. 18 вв., связанная с начальным этапом развития оперы. Крупнейшие представители — К. Монтеверди, Ф. Кавалли, М. А. Чести, Дж. Легренци, А. Кальдара, А. Вивальди.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианская школа (в искусстве)

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА (в искусстве) — ВЕНЕЦИА́НСКАЯ ШКО́ЛА, одна из художественных школ Италии. Наибольший расцвет переживала в эпоху Возрождения (см. ВОЗРОЖДЕНИЕ (Ренессанс)) во 2-й пол. 15-16 вв. (семья Беллини (см. БЕЛЛИНИ (живописцы)), В. Карпаччо (см. КАРПАЧЧО Витторе), Джорджоне (см. ДЖОРДЖОНЕ), Тициан (см. ТИЦИАН), П. Веронезе (см. ВЕРОНЕЗЕ Паоло), Я. Тинторетто (см. ТИНТОРЕТТО Якопо)) и в 18 в. (Дж. Б. Тьеполо (см. ТЬЕПОЛО Джованни Баттиста), А. Каналетто (см. КАНАЛЕТТО Джованни Антонио), П. Лонги (см. ЛОНГИ Пьетро), Ф. Гварди (см. ГВАРДИ Франческо) ). 16 в. в искусстве Италии стал веком Венеции. Тесно связанная со странами Западной Европы и Востока, Венеция черпала в иноземной культуре все то, что могло служить ее украшению: нарядность и золотой блеск византийских мозаик, каменную антуражность мавританских сооружений, фантастичность храмов готики. При этом здесь был выработан свой оригинальный стиль в искусстве, тяготеющий к парадной красочности. Венецианскую школу характеризует светское, жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, тонкий колоризм.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианская школа (в музыке)

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА (в музыке) — ВЕНЕЦИА́НСКАЯ ШКО́ЛА,

1) направление в музыкальном искусстве, сложившееся в Италии в 16-17 вв. Основоположник — А. Вилларт, представители — К. Меруло, А. и Дж. Габриели (см. ГАБРИЕЛИ). Они создали монументально-декоративный стиль вокально-инструментальной полифонии (см. ПОЛИФОНИЯ) в мессах (см. МЕССА), развивали мадригал (см. МАДРИГАЛ), канцону (см. КАНЦОНА), органные ричеркар (см. РИЧЕРКАР), токкату (см. ТОККАТА) и др.

2) Оперная школа 17 — нач. 18 вв., связанная с начальным этапом развития оперы (см. ОПЕРА). Крупнейшие представители — К. Монтеверди (см. МОНТЕВЕРДИ Клаудио), Ф. Кавалли (см. КАВАЛЛИ Франческо), М. А. Чести (см. ЧЕСТИ Антонио), Дж. Легренци, А. Кальдара, А. Вивальди (см. ВИВАЛЬДИ Антонио) .

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианская школа (живоп.)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА, одна из основных итальянских художественных школ с центром в Венеции. Наибольший расцвет пережила в эпоху Возрождения (2-я половина 15 — 16 веков), когда работали живописцы Джорджоне, Тициан, Тинторетто, П. Веронезе и др., и в 18 веке (Дж.Б. Тьеполо, А. Каналетто Г.Ф. Гварди). Для венецианской школы характерны светское жизнеутверждающее начало, поэтическое восприятие мира, человека и природы, особое внимание к проблемам колорита.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианская школа (муз.)

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА в музыке,

1) полифоническая школа, сложившаяся в Венеции в 16 — 17 вв. Отличается монументально-декоративным стилем вокальной полифонии. Основоположник — А. Вилларт, главные представители — А. и Дж. Габриели. Развивали жанры мадригала и канцоны, многохорных концертов и месс, органного ричеркара, токкаты и др.

2) Оперная школа 17 — начала 18 вв., традиции которой заложены в поздних сочинениях К. Монтеверди. Главные представители — Ф. Кавалли, М.А. Чести. Пышное музыкально-сценическое великолепие их оперных постановок -классическое выражение итальянского музыкального барокко. В 1637 в Венеции открылся первый публичный оперный театр.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианские статуты

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Венециа́нские стату́ты — в средние века сборники торговых и морских обычаев, действовавших в Венецианской республике.

* * *

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТАТУТЫ — ВЕНЕЦИА́НСКИЕ СТАТУ́ТЫ, в средние века сборники торговых и морских обычаев, действовавших в Венецианской республике. Составлены в 13 в.

БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИАНСКИЕ СТАТУТЫ — в средние века сборники торговых и морских обычаев, действовавших в Венецианской республике.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианский

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

прил.

1. Относящийся к Венеции, венецианцам, связанный с ними.

2. Свойственный венецианцам, характерный для них и для Венеции.

3. Принадлежащий Венеции, венецианцам.

4. Созданный, изготовленный и т.п. в Венеции или венецианцами.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА

ВЕНЕЦИА́НСКИЙ, венецианская, венецианское. прил. к Венеция.

• Венецианское окно — большое, широкое, преим. с полукруглым верхом, состоящее из трех частей: обыкновенного окна посредине и двух полуокон по бокам.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ВЕНЕЦИА́НСКИЙ -ая, -ое.

◊ Венециа́нское окно. Большое окно, состоящее из трёх частей: обыкновенного окна посредине и двух полуокон по бокам. Венециа́нское стекло. Художественные изделия из стекла, изготовлявшиеся по особой технологии с конца 13 в. в Венеции. Венециа́нская школа. 1. Одна из основных художественных школ Италии. -2. В Италии в 16 — 17 вв.: направление в музыкальном искусстве.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

-ая, -ое.

прил. к Венеция.

◊

венецианское окно

большое окно, состоящее из трех частей (обыкновенного окна посредине и двух полуокон по бокам).

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

венециа́нский (от Вене́ция; венециа́нское окно́, стекло́, зе́ркало)

СЛОВАРЬ УДАРЕНИЙ

ТРУДНОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ

венециа́нский. Неправильно произношение [венэциа́нский].

ФОРМЫ СЛОВ

венециа́нский, венециа́нская, венециа́нское, венециа́нские, венециа́нского, венециа́нской, венециа́нских, венециа́нскому, венециа́нским, венециа́нскую, венециа́нскою, венециа́нскими, венециа́нском, венециа́нск, венециа́нска, венециа́нско, венециа́нски

СИНОНИМЫ

прил., кол-во синонимов: 1

МОРФЕМНО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

венецианский залив

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Венециа́нский зали́в — Адриатического моря, у берегов Италии, Словении и Хорватии. Глубина до 34 м. На северо-востоке переходит в Триестский залив. Основные порты — Венеция, Триест.

* * *

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ЗАЛИВ — ВЕНЕЦИА́НСКИЙ ЗАЛИ́В Адриатического м., у берегов Италии, Словении и Хорватии. Глубина до 34 м. На северо-востоке переходит в Триестский зал. Основные порты — Венеция, Триест.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ